業務システムの保守は、企業の業務を止めないための重要な取り組みです。システム障害の復旧や法改正への対応、セキュリティ強化など、継続的なメンテナンスが欠かせません。

業務システムの保守は、企業の業務を止めないための重要な取り組みです。システム障害の復旧や法改正への対応、セキュリティ強化など、継続的なメンテナンスが欠かせません。

多くの企業では、担当者の異動や属人化、システムの老朽化などにより保守負担が増加しています。こうした背景から、外部の専門業者へ委託する企業が増えています。この記事では、保守を外部に委託するメリット・デメリットを整理し、依頼前に準備しておくべきポイントを解説します。

目次

システム運用と保守の違いとは

システム運用保守とは、企業の業務システムを安定して稼働させるための継続的な取り組みを指します。日々の管理や技術的な維持を通じて、システムを最適な状態に保ちます。ここでは、運用保守の役割や特徴について解説します。

システム運用保守の重要性

システム運用保守は、企業活動を止めないために欠かせない仕組みです。もし対応を怠れば、障害やセキュリティ事故によって業務が停止する可能性があります。定期的な点検と改善を行うことで、トラブルの発生を未然に防ぎ、生産性や信頼性の向上にもつながります。継続的な運用保守は企業の安定経営を支える基盤となるでしょう。

システム保守とシステム運用の違い

システム運用は、システムを日常的に監視し、安定した稼働を維持する業務が中心です。一方システム保守は、バグ修正や機能改善、セキュリティ更新など、システムの品質や性能を維持・向上させる対応を行います。

運用が「現在の安定稼働」を守る役割であるのに対し、保守は「将来の安定と進化」を見据えた取り組みといえるでしょう。

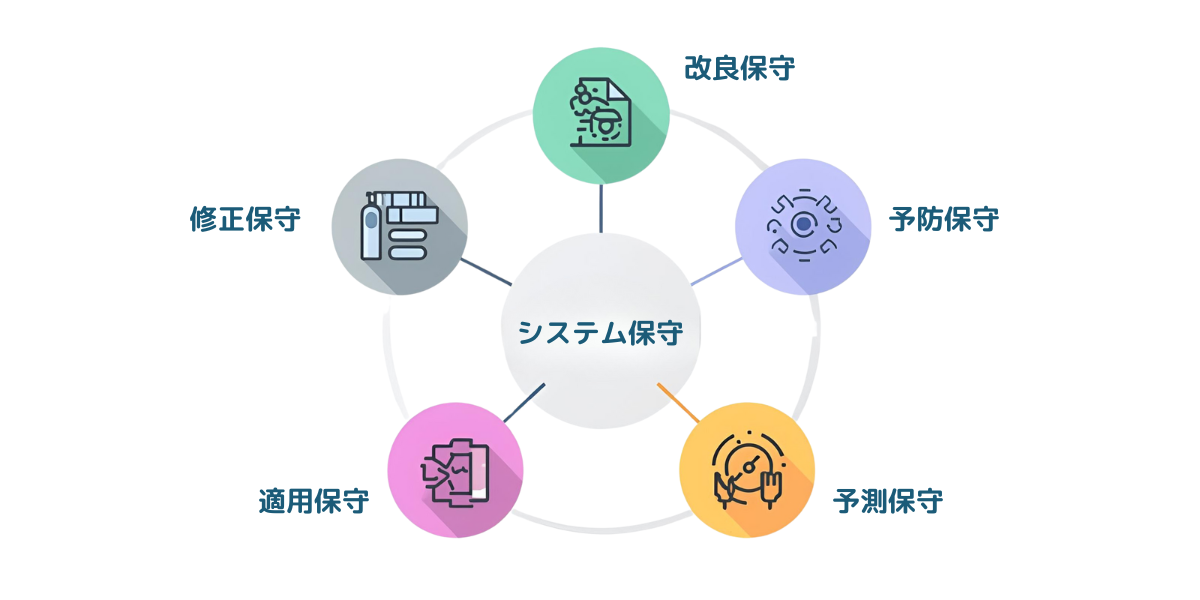

業務システム保守のおもな内容と種類

業務システムの保守といっても、その目的や対応範囲によって複数の種類に分かれます。ここでは、それぞれの特徴や役割について解説します。

修正保守(是正保守)|障害・バグへの対応

修正保守は、システムに発生した不具合やバグを修正し、正常な状態へ戻すための対応のことです。原因の特定から再発防止策まで迅速に対応することで、業務への影響を最小限に抑えます。障害対応の精度やスピードが信頼性に直結するため、専門知識と経験を持つ技術者による対応が求められる重要な保守業務です。

適応保守|環境変化・法改正への対応

適応保守は、技術革新や制度変更などの外部環境に合わせてシステムを更新・調整する取り組みです。OSのアップデート、法改正対応、セキュリティパッチの適用などがおもな業務です。環境の変化に柔軟に適応することで、システムを最新状態に保ち、事業の安定性と競争力を確保します。結果として、長期的な運用効率の向上にもつながります。

改良保守(完全)|将来のトラブルへの対策

完全保守は、将来的な不具合や老朽化を見越して、あらかじめ対策を行う保守活動です。ハードウェアの交換やソフトウェア更新を計画的に行い、トラブルの発生を未然に防ぎます。これにより、ダウンタイムを減らし、システム全体の信頼性を高めます。長期的な視点で安定稼働を維持する企業にとって欠かせない取り組みです。

予防保守|故障・不具合の未然防止

予防保守は、定期的な点検やメンテナンスを実施し、障害を未然に防ぐことを目的とする活動です。データのバックアップやハード部品の交換、システム診断などを通して潜在的なリスクを排除します。計画的な保守により、突発的な故障を防ぎ、業務中断のリスクを最小限に抑えることが可能です。継続的な運用安定化に大きく寄与します。

予測保守|データ分析による異常の早期検知

予測保守は、AIやデータ分析を活用して異常の兆候を早期に察知し、トラブルを未然に防ぐ手法です。過去の稼働データやログを解析して傾向を把握し、故障リスクの高い部分を特定します。問題発生前に修理や交換を行うことで、安定稼働とコスト削減を同時に実現します。特に大規模システムや重要インフラで効果を発揮する保守形態です。

業務システム保守は外注を選ぶ企業が増えている

業務システムの保守を外部に委託する企業は年々増加しています。その背景には、社内で対応できるIT人材の不足や技術革新のスピードに追いつく難しさがあります。さらに、サイバー攻撃の高度化やクラウド化の進展、法改正への迅速な対応など、専門的な知識を要する業務が増えていることも要因です。

自社で24時間体制を維持するには大きなコストと労力がかかるため、効率的かつ安定した運用を求めて外注を選ぶ企業が多くなっています。こうした流れは中小企業にも広がり、専門会社との連携が一般化しつつあります。

システム保守を業務委託するメリット

システム保守を外部に委託すれば、企業の運用体制を強化でき、長期的な安全稼働につながります。外部の専門家と連携することで、より効率的で質の高いシステム運用が可能です。ここでは、システム保守を委託する具体的なメリットについて解説します。

コア業務に人的リソースを集中できる

システム保守を外部に委託することで、社内の担当者はより重要なコア業務に時間と労力を割けるようになります。たとえば、製品開発や顧客対応、経営戦略など、企業の成長に直結する分野へリソースを再配分できるのが大きな利点です。

保守業務を兼任していた従業員の負担が軽減され、結果として業務効率や生産性の向上につながります。限られた人員を最大限に生かせることは、外注化の大きな魅力です。

最新技術や仕組みのアップデートに早期対応できる

外部の専門業者は常に最新の技術やツール、セキュリティ対策に精通しています。そのため、業務委託を行うことで、自社では対応が難しい最新の技術動向やセキュリティアップデートに迅速に対応できます。特にサイバー攻撃や法改正などへの対応スピードが求められる今、専門知識を持つパートナーの存在は大きな強みです。常に最適な環境を維持できる点で、業務委託は有効な選択肢といえるでしょう。

保守費用を削減できる場合がある

業務委託を活用すれば、コスト削減につなげることも可能です。長年同じ開発元に依頼していると費用が高止まりすることがあります。専門業者に切り替えることで、市場相場に基づいた適正価格で契約できる可能性があります。

また、社内に専任担当を置く場合に比べて、人件費や教育コストを抑えられる点も魅力です。費用対効果を重視する企業にとって、外注は無駄のない選択といえます。

保守体制や対応品質が向上する

システム保守を専門に行う業者は、豊富な経験とノウハウを活かし、質の高いサポートを行います。障害発生時の迅速な対応だけでなく、改善提案や運用体制の見直しなど、より実践的なサポートが受けられます。

自社だけでは気づけない問題点を指摘してもらうことも可能で、結果的にシステム全体の信頼性やパフォーマンスが向上します。

システム保守を業務委託するデメリット

業務委託は効率化や品質向上の面で多くの利点がありますが、注意すべきリスクも存在します。ここでは、システム保守を外部に任せる際に起こり得るおもなデメリットについて解説します。

ノウハウや技術が社内に蓄積されにくい

システム保守を外部に任せると、トラブル対応の経緯や技術的な工夫が社内に共有されにくく、ノウハウが蓄積しにくくなります。その結果、将来的に内製化へ戻す際にスムーズな移行が難しくなるリスクがあります。

これを防ぐには、作業手順や改善内容を報告書として提出してもらい、社内向けに共有・整理する仕組みを整えることが大切です。

対策としては、 業者からの報告書提出や定期的なナレッジ共有会を設けることで、作業内容や改善プロセスを社内に蓄積できます。社内ポータルなどでドキュメントを共有する仕組みを整えると、外部依存を減らしつつ継続的な知見の獲得が可能です。

対応状況がブラックボックスになる可能性がある

業務委託では、実際の対応体制や判断基準が外部任せになり、社内で把握しづらくなる場合があります。担当者の変更や情報伝達の遅れが起きると、想定外のトラブル対応や復旧遅延につながることもあります。

これを防ぐには、契約段階で報告の頻度や内容を明確に定め、緊急時の連絡経路を共有しておくことが重要です。運用フローを可視化することで、外部依存のリスクを最小限に抑えられます。

これを防ぐには、 契約段階で報告の頻度や内容、緊急時の連絡体制を明文化しておくことが重要です。定例ミーティングを設け、対応履歴や改善提案を共有するルールを整えることで、対応状況を常に可視化できます。結果として、外部パートナーとの信頼関係強化にもつながります。

システム保守を業者に依頼する前に準備しておくべきこと

システム保守を外部に依頼する際は、事前の準備が重要です。範囲や内容、費用、契約条件を曖昧にしたまま進めると、後々のトラブルやコスト増加につながります。ここでは、委託前に確認・整理しておきたいポイントを解説します。

保守の対象範囲を具体的に定義しておく

保守業務は幅広いため、「どこまでを保守対象とするのか」を明確にしておくことが大切です。ソフトウェアだけでなく、ミドルウェアやOS、ネットワーク機器まで含むのかを具体的に決めておきましょう。範囲の認識がずれると、対応漏れや追加費用の原因になります。契約前に対象範囲を一覧化し、文書に残しておきましょう。

外注する業務内容を明確にしておく

委託する業務を明確にしないまま契約すると、「依頼したはずの作業が対象外だった」といったトラブルになりかねません。障害対応やアップデート作業、セキュリティ対策など、依頼範囲を具体的に打ち合わせましょう。

あわせて、緊急時の対応手順や優先順位を事前に決めておくと、運用開始後の混乱を防げます。

保守費用の適正ラインを把握しておく

外注費用は、業者や契約内容によって大きく異なります。一般的にはシステム開発費の15〜20%が年間保守費の目安とされています。相場を把握せずに契約すると、必要以上のコストを支払う恐れがあります。複数社から見積もりを取り、費用内訳やサポート内容を比較検討することが重要です。

契約期間と更新条件を整理しておく

保守契約は自動更新が多く、契約期間中の変更が難しい場合があります。そのため、契約前に期間・更新条件を確認し、終了や見直しのタイミングを明確にしておきましょう。「満了2か月前の申し出で解約可能」「更新時に費用を再協議できる」などの特約を加えておくと柔軟に対応できます。

まとめ

システム保守を外部に委託することは、限られたリソースを有効に使いながら、専門的な知見と安定運用を両立させる有効な手段です。一方で、ノウハウの社内蓄積や情報の透明性といった課題にも注意が必要です。重要なのは、単に外注するかどうかではなく、自社の体制や目的に合わせた最適な運用体制を整えることです。

業務システムをより良く運用するには、保守だけでなく改善の考え方も欠かせません。詳しくは資料『システム改善の考え方とアプローチ』で具体的な手法をご紹介しています。

▶︎ こちらもおすすめ:外注準備に使えるプロジェクト計画書ガイド(無料)

業務システムの課題を見える化し、改善につなげるためのヒントをまとめた資料です。業務システム刷新検討中の方におすすめ。

「どんな構成で書けばいいのかわからない…」という方へ。すぐに使えるシステム要件仕様書テンプレート(無料)を用意しました。