DX化や業務効率化の重要性が高まる中、多くの企業が自社に合った業務システムの構築を進めています。システムを整えることで、業務の正確性やスピードが向上し、組織全体の生産性アップにもつながります。

DX化や業務効率化の重要性が高まる中、多くの企業が自社に合った業務システムの構築を進めています。システムを整えることで、業務の正確性やスピードが向上し、組織全体の生産性アップにもつながります。

とはいえ、開発や導入には専門的な知識や計画、人材が欠かせません。この記事では、業務システム構築の基本的な流れから、導入時の注意点、成功に導くためのポイントまで、わかりやすく解説します。

▶︎ 外注準備に使える「発注者向け プロジェクト計画書ガイド」はこちら

目次

業務システム構築とは業務を支える仕組みをつくること

業務プロセスの属人化や情報分断を防ぐうえで、業務システムの構築は経営効率を左右する重要な施策です。業務システムとは、企業活動を支えるもので、多くの企業では、部門や目的に合わせて異なるシステムを導入し、業務全体の生産性向上を図っています。

ここでは、業務システムのおもな種類や、基幹システムとの違いについて解説します。

業務システムのおもな種類

業務システムには、勤怠管理や人事給与、販売管理、営業支援など多様な種類があります。業務内容に応じて導入され、情報の管理や計算の自動化を目的とするものが中心です。近年では、複数の機能を統合し、部署を横断して利用できるシステムも増えてきています。自社の業務特性に合わせた選定が効率的な運用につながります。

業務システムと基幹システムの違い

業務システムが業務を支援する仕組みであるのに対し、基幹システムは企業運営に欠かせない中枢のシステムです。たとえば、勤怠管理は業務システム、会計処理は基幹システムにあたります。業務システムは一時的に停止しても手作業で対応できますが、基幹システムが止まると企業活動そのものが止まる点が大きな違いです。

業務システム構築でよく使われる開発言語

業務システムの開発では、目的や規模に応じてさまざまなプログラミング言語が使われています。主要言語の特徴を把握しておくことで、開発を外注する際の判断や依頼内容の理解に役立ちます。

たとえば、業務管理系であればJavaやC#が主流で、分析・自動化領域ではPythonが多く使われます。

| おもな開発言語 | 特徴 |

|---|---|

| C言語 | 処理速度が速く、基幹システムや制御系で多く採用される |

| C++ | 汎用性が高く、大規模開発やゲーム、AI分野などで活用される |

| Java | 安定性が高く、OSを問わず動作する業務システムに強い |

| C# | マイクロソフト系システムに適しており、Windows環境との相性がよい |

| Python | 文法がシンプルで、データ分析やAI開発など柔軟な開発に対応できる |

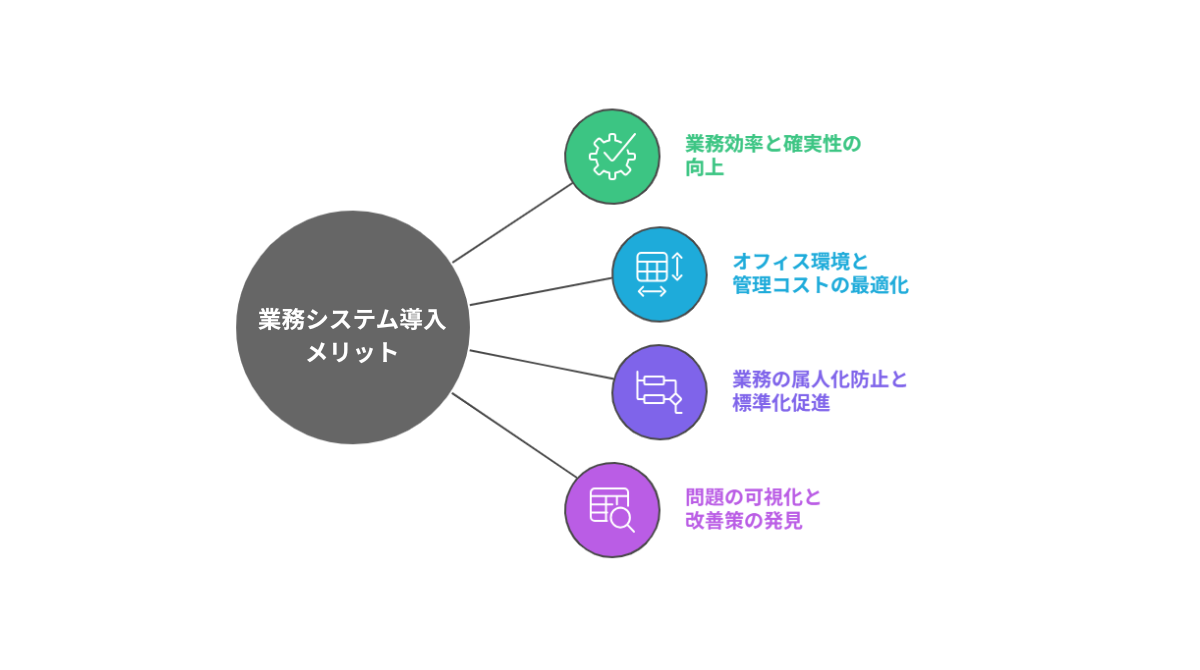

業務システムを構築するメリット

業務システムを構築することで、日常業務の効率化や情報共有の精度向上など、結果として費用対効果の高い業務運用が実現する効果が期待できます。ここでは、導入によって得られるおもなメリットを解説します。

業務の効率性と確実性を高められる

システムを導入することで、手作業で行っていた業務を自動化でき、作業スピードと精度が向上します。入力ミスや確認漏れの防止にもつながり、誰が操作しても一定の品質で業務が進められるようになります。結果として、時間の削減と正確性の高い業務運用が実現し、生産性全体の底上げが期待できます。

オフィス環境と管理コストを最適化できる

業務システムを活用すると、紙資料やファイルの保管スペースを削減でき、オフィスを広く使えるようになります。クラウド型システムを利用すれば、自社サーバーの設置や保守費用も抑えられ、管理コストを最小限にできます。

物理的・人的な無駄を減らすことで、経営資源をコア業務へ集中させやすくなるのも大きなメリットです。

業務の属人化を防ぎ、共有・標準化を促進できる

属人化とは、特定の担当者にしか業務がわからない状態を指します。業務システムを導入することで、作業手順や進捗をデータで共有でき、誰でも同じ手順で業務を進められるようになります。結果的に、担当者の不在時でもスムーズな対応が可能になり、業務品質の平準化と引き継ぎの円滑化にもつながります。

自社の問題を可視化し、改善策が見つけやすくなる

システムを活用すれば、業務データを自動で収集・分析できるようになります。これにより、作業のボトルネックや非効率な工程を把握でき、改善策を立てやすくなります。データを基に課題を可視化することで、現場任せではなく組織全体での継続的な改善が進めやすくなります。

業務システム構築で注意すべきデメリット

業務システムには多くのメリットがありますが、導入や運用の際には注意すべき点も存在します。ここでは、構築時や稼働後に発生しやすい代表的なデメリットについて解説します。

構築や運用に時間と手間がかかる

業務システムは自社の業務内容に合わせて設計・開発するため、導入までに一定の期間と労力が必要です。操作方法の習得やデータ移行の準備にも時間を要し、初期段階ではかえって業務が一時的に停滞する場合もあります。そのため、導入スケジュールや教育体制を事前に整えておくことが重要です。

システム障害やトラブル発生のリスクがある

どれだけ優れたシステムでも、導入後に障害や不具合が発生する可能性を完全に排除することはできません。トラブル時に業務が止まってしまうと、生産性の低下や顧客対応の遅れなどのリスクが生じます。定期的なバックアップやサーバー監視の仕組みを整え、復旧体制を事前に確立しておく必要があります。

業務理解が不足すると活用されないリスクがある

システム設計が実際の業務と合っていないと、現場の担当者に使いづらさを感じさせ、活用が進まない原因になります。特にITスキルが高くない従業員にとっては、複雑な操作はハードルが高くなりがちです。

導入前に現場の声を反映し、必要な機能に絞り込むことで、無理なく運用できるシステム環境を整えておくようにしましょう。

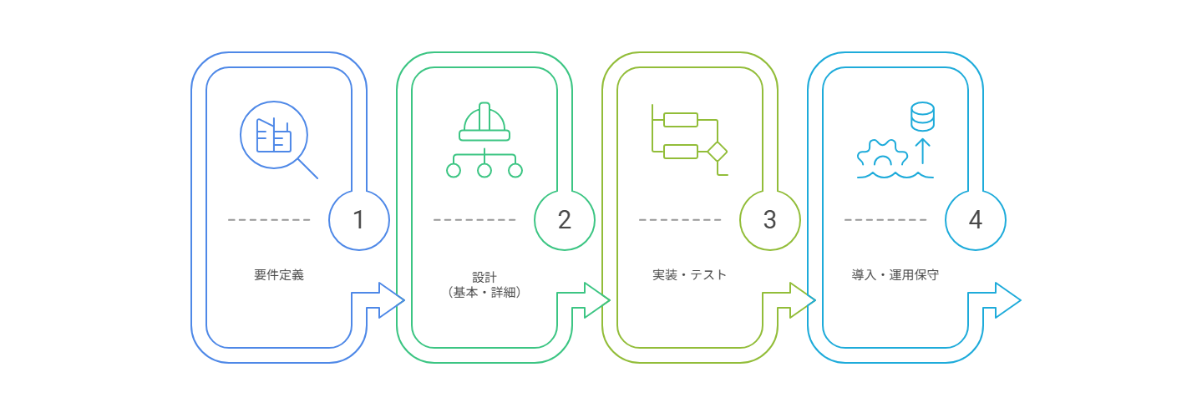

業務システム構築の基本的な流れ

業務システムの構築は、目的を達成するための手順を踏んで進める必要があります。ここでは、発注側として押さえておくべきおもな4つのステップについて解説します。

1.要件定義|自社の課題と目的を明確にする

要件定義は、システム開発の方向性を決める最初の工程です。どの業務を効率化したいのか、どのような課題を解決したいのかを整理し、必要な機能を具体化します。この段階で目的が曖昧だと、完成後に「想定と違う」といった問題を招きかねません。開発会社との認識をすり合わせ、自社の現状と理想を明確に伝えることが重要です。

2.設計|システムの仕組みと操作性を具体化する

設計工程では、画面構成やデータの流れ、操作方法などを具体的に決めます。現場の使いやすさや運用後の管理を意識した設計が求められます。発注側は、利用者の意見を取り入れながら、無理なく業務に馴染む仕組みになっているかを確認することが大切です。ここでの調整が後の手戻りを防ぐポイントになります。

3.開発・テスト|システムを構築し動作を検証する

開発では、設計書をもとにプログラムを構築し、機能を形にしていきます。その後、単体テストや結合テストを行い、意図したとおりに動作するかを確認します。発注側はテスト環境で操作し、使いやすさや画面の流れを体感しておくと安心です。細かな改善点を共有し、最終段階で完成度を高めましょう。

4.運用・保守|導入後の安定稼働と改善を行う

導入後は、システムが安定して稼働するよう運用と保守を続けます。トラブル対応や機能改善もこの段階で行われます。発注側は、保守範囲や対応時間、費用を事前に明確にしておくことが重要です。定期的な改善を重ねることで、より実務に合ったシステムに成長させられます。保守費用はシステム規模により月数万円〜数十万円程度が一般的です。

業務システム構築は専門会社に依頼するのがおすすめ

業務システムの構築は、自社開発も可能ではありますが、専門会社に依頼するとコスト削減や品質向上が期待できます。一般的に、内製のスクラッチ開発では数百万円〜数千万円規模の投資が必要になる一方、専門会社へ依頼すればフェーズごとの見積もりが明確になり、コストをコントロールしやすくなります。ここでは専門会社に依頼することで得られる効果を解説します。

開発環境を整えるコストを抑えられる

業務システムの構築を自社で行う場合、サーバーの構築や開発ツールの導入、人材の確保など、多くの初期投資が必要になります。専門会社に依頼すれば、すでに整った環境とノウハウを活用できるため、設備費や人件費を大幅に削減できます。

また、最新の技術やセキュリティ対策を整えた環境で開発が進むため、品質面でも安心です。結果として、コストを抑えながら高品質なシステムを効率的に導入できます。

開発後もサポートを受けられる

専門会社に依頼すると、システム導入後の運用・保守も継続的にサポートしてもらえます。トラブル発生時の迅速な対応や、法改正・業務変更に合わせた機能改修など、自社対応では難しい部分も任せられます。

特に、24時間監視や定期メンテナンスを提供する企業も多く、安定稼働を維持しやすいのが強みです。長期的な信頼関係を築くことで、将来の追加開発や改善もスムーズに進められます。

>> 業務システム構築に関するお問い合わせはこちら|Sun Asterisk

>> 外注準備に使える「発注者向け プロジェクト計画書ガイド」はこちら

業務システム構築の際に意識すべきポイント

業務システムを効果的に導入するには、単に機能面だけでなく、経営方針や現場の実態に合っているかを見極めることが大切です。ここでは構築までに意識しておきたいポイントについて解説します。

経営全体の効率化と導入の必要性を見極める

システム導入は、業務単位ではなく経営全体の効率化につながるかを軸に判断することが重要です。導入による費用対効果を明確にし、既存業務の見直しで解決できる課題ではないかも見極めます。効果の範囲を定量的に把握することで、投資判断を誤らずに済みます。

現場の課題を正確に把握し使いやすさを重視する

システムは現場で使われてこそ価値を発揮します。導入前に担当者へのヒアリングを行い、操作のしやすさや業務フローとの整合性を重視しましょう。現場の実態と乖離した設計では、使われないシステムになるリスクがあります。現場視点の反映が成功のカギです。

既存システムとの連携を考慮する

新しいシステムを導入する際は、既存の業務システムやツールとの連携を意識する必要があります。データの二重管理や入力作業の増加を防ぐことで、業務全体の流れをスムーズに保てます。システム間の接続仕様や運用ルールを事前に整理しておくと安心です。

コストと効果のバランスを意識する

システム構築には多くの費用が発生するため、投資額に見合った成果を得られるかを慎重に見極める必要があります。初期費用だけでなく、運用・保守などのランニングコストも含めた総コストを把握し、長く使える仕組みを意識して計画を立てるようにしましょう。

<簡易チェックリスト>

□ 現場ヒアリングを十分に行っているか

□ 既存システムとの連携を確認しているか

□ コスト・期間・保守体制を見積もっているか

□ 小規模導入で検証する余地を残しているか

まとめ

業務システム構築を成功させるには、単なるツール導入ではなく、経営や現場の課題を正しく捉えた上で、継続的に改善していく姿勢が欠かせません。最初から完璧を目指すよりも、小さく導入して運用しながら最適化することが成果への近道です。

現状のシステムを再構築するだけで十分なケースもあります。もし「操作が複雑」「担当者しか使えない」といった課題を感じている場合は、早めの見直しが重要です。業務改善の具体的な考え方を知りたい際には「システム改善の考え方とアプローチ」をぜひご覧ください。

業務システムの課題を見える化し、改善につなげるためのヒントをまとめた資料です。業務システム刷新検討中の方におすすめ。

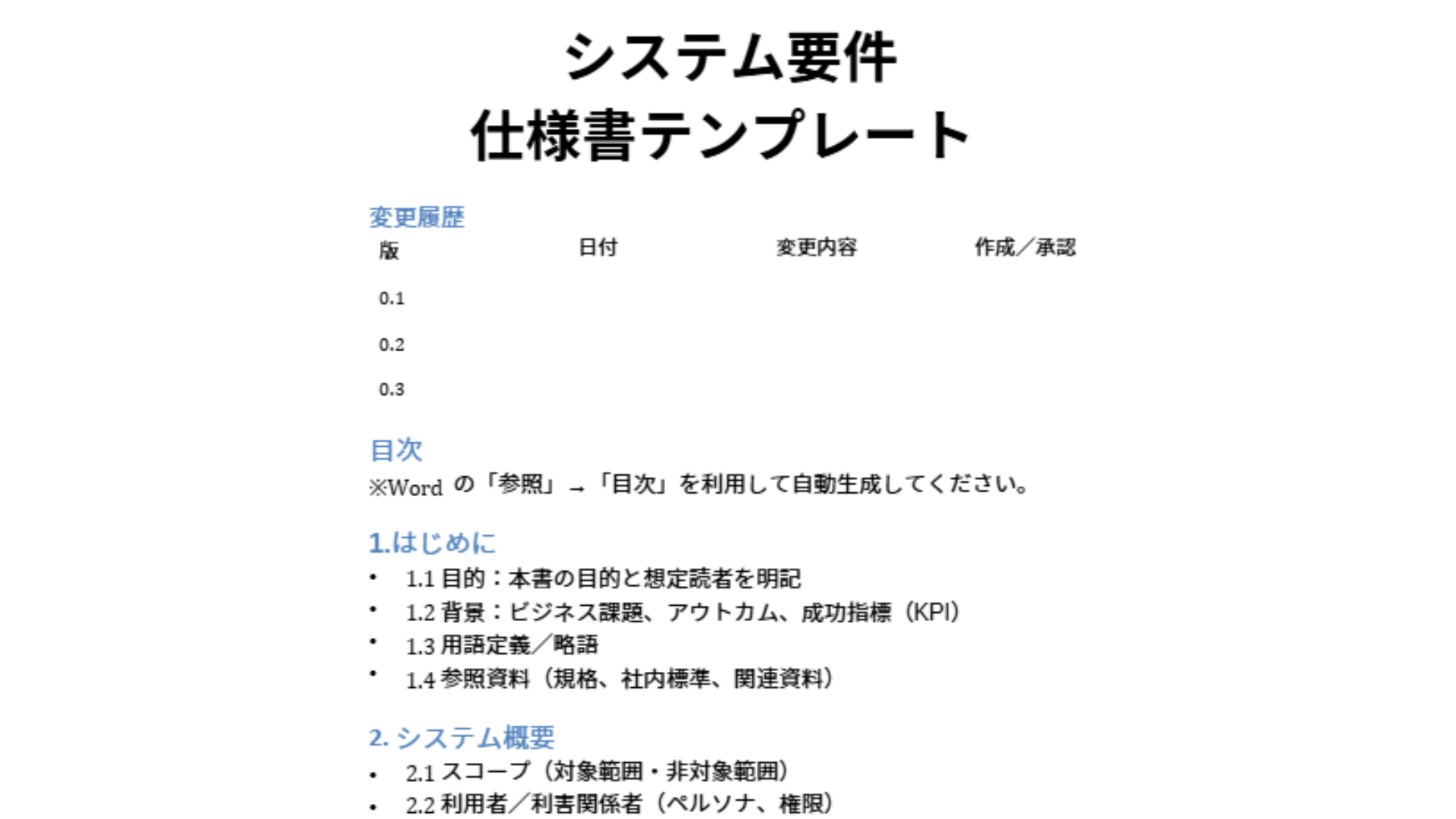

「どんな構成で書けばいいのかわからない…」という方へ。すぐに使えるシステム要件仕様書テンプレート(無料)を用意しました。