ビジネス業界を中心に、DX(Digital Transformation デジタルトランスフォーメーション)という言葉は広く社会に浸透するようになりました。その結果、DXは日本企業における大きなトレンドとなっており、「自社もDXの実現に向けて何か実行しなくては」といった危機感を覚える企業も少なくありません。しかし、中にはDXの定義があいまいで、DXの本質とはずれた対策やアクションを実行している企業も散見されます。

そこで今回は、DXの定義や本質を解説するとともに、企業がDXを実現するために押さえておきたいポイントも含めて詳しく紹介します。「DX実現のために必要な実行プランがよく分からない」「何から手をつければ良いのか分からない」といった悩みを抱えている経営者や担当者は、ぜひ最後までお読みいただき参考にしてみてください。

目次

「DX」の本質とは?

ビジネスモデルや組織構造、企業文化や企業風土そのものの変革

DXを実現するためには、DXの本質を押さえておく必要があります。「デジタルトランスフォーメーション」という言葉をそのまま直訳すれば、「デジタルへの転換」または「デジタル化」という意味になります。しかし、単にデジタル化と表現されると、たとえば社員同士のコミュニケーションにメールやチャットツールを用いていたり、表計算ソフトや会計システム、営業支援システムなどのツールを用いたりして、すでにデジタル化が実現できていると感じる方もいるでしょう。実際に、何らかのITツールを導入しただけでDXを実現したと考えている企業は少なくありません。

しかし、これは「業務効率化」や「業務の自動化」には該当しますが、DXの本質とはいえません。では、DXの本質とは果たして何なのでしょうか。2018年に経済産業省が公開した「DX推進ガイドライン」において、DXは以下のように定義されています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

出典:DX推進ガイドライン

DXとは一定のゴールはなく、つねに企業が追い求めるべき課題

ビジネスモデルや組織構造、企業文化や企業風土そのものを変革するDXは、従来のように特定の業務を効率化したり、自動化を実現したりするよりもはるかに難易度が高く、膨大な時間を要するものです。また、ある一定の時点ではDXが実現できたとしても、時代の流れや競合他社の動きなどビジネス環境の変化により、さらなる変革が求められるようになるでしょう。そのため、DXとは一定のゴールはなく、つねに企業が追い求めるべき課題であると考えることもできるのです。

DXというワードが注目されている背景

次世代のテクノロジーを活用したビジネスモデルの変革

日本企業においてDXという言葉が浸透し始めたのは、ここ数年のことです。デジタル化やIT、ICTといったワードがすでに存在していたにもかかわらず、なぜあえてDXという言葉が用いられるようになったのでしょうか。その裏にある背景も深堀りすることにより、DXの本質がより理解できるようになります。

2018年、経済産業省は「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」を開催し、その中で「DXレポート」という報告書が発表されました。このレポートでは、多くの企業で運用されている既存のレガシーシステムが老朽化、複雑化していることが指摘されています。これをそのまま放置しておくと、既存システムの維持や保守のために人員やコストが割かれ、経営が圧迫される危険性があるのです。

AIやIoTといった最先端のテクノロジーが登場している現在、これらを生かすことが業務効率化や生産性の向上において欠かせません。実際にこれまでの歴史を振り返ってみても、IT技術やインターネットの活用によってさまざまな業界のビジネスモデルが大きく変革されてきたことは明らかです。インターネット広告やEコマース、音楽や映像といったストリーミングサービスの登場はまさに典型的なDX事例といえるでしょう。これと同じような変革が、AIやIoTなどの次世代テクノロジーによって起きようとしています。

レガシーシステムの運用に起因した競争力低下

しかし、レガシーシステムの運用にばかりリソースが割かれている現状では、新たなテクノロジーを導入・運用する余裕がなくなり、企業の競争力低下を招くおそれもあるでしょう。また、レガシーシステムは維持や保守のために膨大なコストがかかるだけでなく、セキュリティ上のリスクが増大する危険性もあります。

「DXレポート」では、2025年を境にIT人材の減少やシステムのサポート終了といったさまざまな問題が顕在化し、深刻な社会問題を引き起こすとも指摘しています。これを「2025年の壁」とよび、経済産業省では、2025年以降、レガシーシステムの維持や保守が足かせとなり毎年12兆円もの損失が発生する可能性があると指摘しているのです。

このように、「次世代のテクノロジーを活用したビジネスモデルの変革」と「レガシーシステムの運用に起因した競争力低下」という2つの観点から、DXは多くの企業にとって不可欠なものであり、大いに注目されています。

DXが不可欠な理由とは

人手不足の解消と生産性の向上

DXを実現することは、企業の競争力が強化できるばかりではなく、ITを活用して人々の暮らしをより良いものにすることができます。これは一般社会におけるDXの定義であり、広義のDXと捉えることもできるでしょう。

たとえば、上記で紹介したDX事例のひとつであるEコマースは、買い物の利便性を向上させ、あらゆる商品を手軽に手に入れられるように変革しました。また、ストリーミングサービスの登場によって、CDショップやレンタルショップまで足を運ぶことなくエンタメ作品を鑑賞できるようにもなりました。

今後、DXは小売やエンタメといった分野以外にも幅広く浸透し、あらゆるビジネスモデルを変革していくと考えられます。また、多くの業種・企業において人手不足は深刻化しており、今の業務プロセスを継続していると生産性は低下し、経営状態が悪化する企業も増えてくるでしょう。

そのため、一見するとITとは無関係のように思われる業種であっても、人手不足の解消と生産性の向上を両立し競合他社との競争に打ち勝つため、DXへの取り組みは避けられない状況になる可能性は高いのです。

グローバル経済の浸透

現在は経済のグローバル化が進み、安価で質の高い製品が流通するようになりました。一般の消費者にとっては歓迎すべきことと捉えることもできますが、日本全体の経済成長を考えると、何らかの対策を講じなければ衰退してしまう日本企業も少なくありません。海外の企業との厳しい競争環境を生き残っていくためには、DXの実現が不可欠であるといえるのです。

Sun*が提唱するDXの2つの要素「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」の違い

「業務プロセスのデジタル化」と「事業のデジタル化」

上記で紹介したDXの定義は、一般的かつ広義な意味として捉えることができます。しかし、DXを主導する立場であるビジネス業界においては、DXをよりミクロの視点で具体的に捉える必要があるでしょう。ビジネス業界での狭義の意味のDXとは、上記でも紹介した「DX推進ガイドライン」に定義されている内容が合致します。

ところが、企業によってもDXで実現すべき課題は異なるほか、DXの目的も同じではありません。そこで、Sun*ではDXの要素を「デジタイザーション」と「デジタライゼーション」の2つに分類し、さまざまな業種でDXを体系的かつ具体的に捉えられるようにしています。両者のポイントを整理すると以下の表にまとめられますが、それぞれの要素に応じた「目的」や「求められること」、「手法」についてもう少し詳しく解説しましょう。

「目的」の違い

Sun*では、デジタイゼーションの目的を「業務プロセスのデジタル化」、デジタライゼーションの目的を「事業のデジタル化」として定義しています。より具体的な例を挙げるとすれば、以下のように定義できます。

デジタイゼーション(業務プロセスのデジタル化)

- 基幹システムの刷新による業務効率化

- 紙ベースによる稟議・決裁からワークフローシステムの導入および移行

- Excelファイルによる従業員の評価管理から評価管理システムの導入および移行 など

デジタライゼーション(事業のデジタル化)

- 売り切り型のビジネスモデルからシェアリングやサブスクリプションといったビジネスモデルへの転換

- デジタル技術を活用した全く新しいビジネスモデルの開発 など

上記のように、デジタイゼーションは現在運用している業務をデジタル技術によって自動化・効率化することにより、コストの最適化や削減が実現できると期待されます。一方で、デジタライゼーションの場合には、これまで自社が手掛けてこなかった新たな事業やビジネスモデルを創出することにより、収益性の向上や企業の成長促進にもつながっていきます。

DXの本質である「製品やサービス、ビジネスモデルの変革」という面を考えた場合、デジタイゼーションよりもデジタライゼーションのほうが重要と捉えられがちですが、組織や業務プロセスの改革などを実現するにあたっては、デジタイゼーションも不可欠な要素といえるのです。

「求められること」の違い

デジタイゼーションを実現するためには、システムやツールの運用にあたって「安定と品質」が確保されていることが大前提といえます。エラーや不具合が頻発するシステムでは安定した運用が実現できず、業務そのものに支障をきたす場合もあるでしょう。

一方で、デジタライゼーションを実現するためには、「柔軟性とスピード」が求められます。従来、自社では手掛けてこなかったビジネスモデルを開発するためには、既成概念にとらわれない斬新なアイデアが不可欠です。また、デジタル技術の進化に伴って変化のスピードが加速し続けている現在では、新たなアイデアやビジネスモデルを他社に先駆けて実行するスピードも重要な要素といえるでしょう。

「手法」の違い

デジタイゼーションでは業務プロセスをデジタル化するために、「課題解決型」の手法が求められます。現行の業務プロセスを効率化するにあたっては、まず業務において何が課題となっているのかを整理したうえで、業務プロセスのどの部分をどのように改善すれば良いのかを検討する必要があるでしょう。そのためには、システムやツールの導入以前に業務フローを整理し、綿密な要件定義を行ったうえで効果測定や改善を繰り返しながらブラッシュアップしていかなければなりません。

一方、デジタライゼーションでは、新たなビジネスモデルや事業を創造するために「価値創造型」の手法が求められます。デジタイゼーションのように綿密な計画を立てたうえで、ウォーターフォール型のような開発を行うのではなく、革新的なアイデアを取り入れ、徐々に形にしていくモデルや手法が適しているでしょう。

DXに向けた課題とSun*のアプローチ

上記でも紹介したように、DXの実現にはデジタイゼーションとデジタライゼーションの双方を並行して進めていくことが大前提といえますが、Sun*では今後特にデジタライゼーションへの取り組みに注力していくべきであると考えています。しかし、そのためにさまざまな課題があることも事実であり、それを解決するために多様な角度からのアプローチも求められます。

DXの実現に向けて、具体的にどのような課題があるのかを解説するとともに、Sun*が提唱するアプローチについても具体的に紹介します。

DXを推進する人材の不足

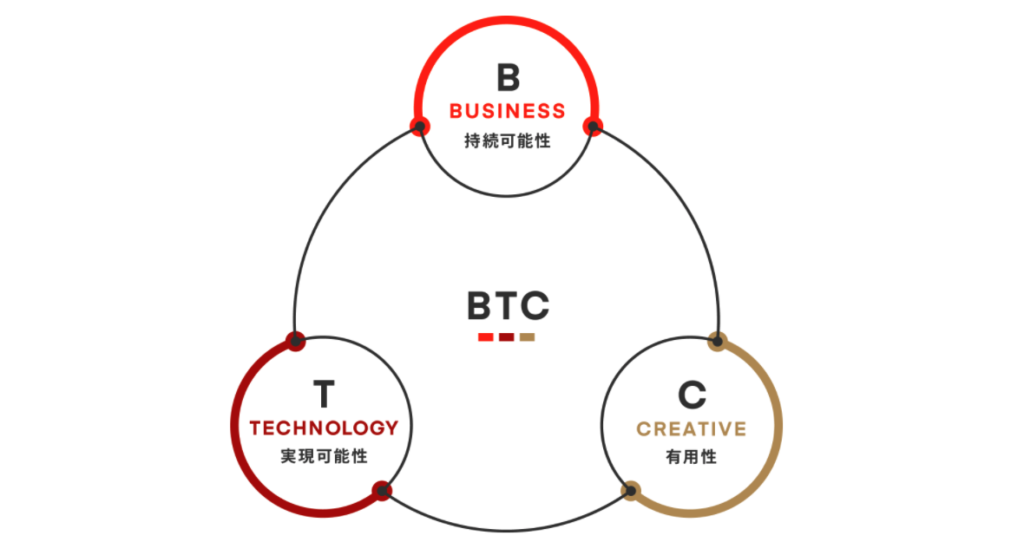

多くの企業においてDXの重要性は認識しているものの、実際にDXが実現できていない大きな理由として「DX人材の不足」が挙げられます。DX人材と聞くと、多くの方は「ITスキルが高い人材」「システム開発などのプロジェクトにおいてリーダーやマネージャーとしての経験がある人材」などをイメージするのではないでしょうか。しかし、Sun*では、DXによってイノベーションを実現するために「Business」「Technology」「Creative」の3つの要素が不可欠と捉えています。

- Business(持続可能性):売上や費用対効果、スピード、生産性といった、事業の成長に欠かせない定量的な成果を得られること

- Technology(実現可能性):ユーザー提供価値や品質、チャレンジングな事業など、技術的に実現性が高いこと

- Creative(有用性):従来よりも技術的に進化していること、製品の品質など、ユーザーにとって価値があること

上記で示した「BTC」を兼ね備えた事業が創造できる人材、あるいは「BTC」をつなぐ人材を育成することがDXの推進にあたっては重要な課題といえます。そこで、Sun*ではDXの実現に向けて新規事業の提案から開発支援、ノウハウやナレッジの共有などを通じてクライアントとともに事業を創造します。

Sun*にはコンサルタントやプロジェクトマネージャー、エンジニア、デザイナーなど多様なキャリアを誇るプロフェッショナルが揃っており、ともに自社のプロジェクトを進めていくことによってDX人材の発掘や育成も可能になるでしょう。

また、Sun*独自の取り組みとして、ベトナム・インドネシア・マレーシアの大学と連携し、価値創造人材の育成にも貢献。海外の理系トップ大学生を対象とした採用選考プラットフォーム「x seeds Hub」も展開しており、優秀なDX人材の確保をサポートします。

Sun*のアプローチ

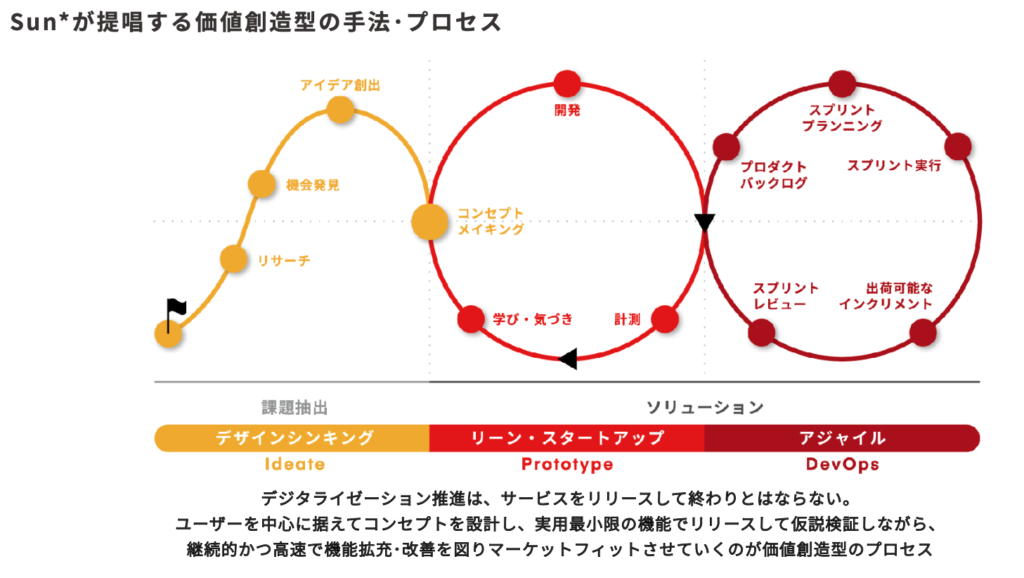

Sun*ではDXの実現に向けてさまざまな手法で企業を支援してきました。そのような中で、「デザインシンキング」「リーン・スタートアップ」「アジャイル」といったフェーズごとに独自の価値創造型プロセスを考案し、ソリューション開発に役立てています。

デザインシンキング

現行の業務内容を把握し、解決すべき課題を抽出のうえアイデアを検討します。デジタイゼーションの要素にも近く、クライアントの要望を第一にコンセプトを検討し、解決すべき課題とアイデアを固めていきます。デザインシンキングのフェーズは課題を正確に把握するためにも重要であるため、クライアントのステークホルダーやエキスパートも含めてさまざまな部門の担当者へヒアリングやインタビューを実施します。

また、クライアントによっては具体的に何を解決すれば良いのか分からないケースも少なくありません。そのような場合でも、Sun*がファシリテーターとなりコンセプトの設計や社内の合意形成を支援できます。

課題抽出や企画の段階では、「インスピレーション・リサーチ」「統合・意味付け・主観作り」「ブレインストーミング・コンセプトメイキング」「ストーリーテリング」の4つのフェーズに分け、1〜3ヶ月程度にわたって取り組みます。

リーン・スタートアップ

デザインシンキングのフェーズで決めたコンセプトをもとに、課題解決につながる方法を検証し、少しずつ具現化していきます。リーン・スタートアップのフェーズでは、MVP開発(Minimum Viable Product)によってニーズの的確な把握が可能です。システム開発におけるプロトタイプのようなもので、実用最小限の製品やシステムとして開発することにより、本開発に向けた正確な課題が見えてきます。

MVP開発にあたっては、システム・ツールの「設計」「デザイン」「開発」の3つのフェーズに分け、3〜6か月程度の期間にわたって取り組みます。

アジャイル

MVP開発から本開発のフェーズにかけては、アジャイルを用いた開発を行います。具体的には、開発チームと運用チームが協力体制をとれるよう、独自のDevOpsツールを用いて開発を進めます。これにより、システムの質を維持しながら迅速な開発を実現できます。また、Sun*ではベトナムに1,000人規模の開発拠点を有しており、システムの開発からデザインに至るまで開発規模に応じたチームを構築し支援します。ちなみに、本開発の段階ではシステムやツールの開発規模によっても期間は異なります。

まとめ

DXの概要や必要性は漠然と理解しているものの、それを実現するとなると何から手をつければ良いのか分からない、または誰に相談すれば良いのか分からないといったケースは多いものです。また、「DX=デジタル・IT」と捉え、ITスキルの高い人材をDX担当者にアサインする企業も少なくありませんが、それだけでDXが実現できるとも限りません。

DXを正しい方向に推進し、実現するためには、DXに関する知見と実績が豊富なベンダーへ相談することがベストです。これにより、自社にとっての業務課題を正確に理解でき、具体的に何を解決できればDXが実現できるのかを把握することにもつながります。

DXに関して不安な点や相談したいことがある場合には、まずはお気軽にSun*へお問い合わせください。