顧客の価値観が変化し、ニーズがより複雑になった今、サービス全体の設計力が企業競争力を左右するようになりました。既存サービスの見直しや新しい企画を進める上で「どう設計すべきかわからない」と悩む担当者は少なくありません。

そうしたなかで注目されているのが、ユーザーの目線でサービスの流れや仕組みを整理し、わかりやすく伝える「サービスデザイン」です。この記事では、実務で使いやすい代表的なフレームワークについて解説します。

目次

開発・事業企画で注目されるサービスデザイン

近年、顧客体験の質を向上させる取り組みとして、サービスデザインが注目されています。経済産業省の「デザイン経営」関連資料でも、ユーザーの課題発見から価値提供までを一貫して設計する重要性が指摘されています。

こうしたアプローチは、既存事業の改善や新規事業の立ち上げ時に有効で、顧客満足度や収益性の向上にもつながるでしょう。

参考:経済産業省・特許庁 |特許庁はデザイン経営を推進しています

参考:経済産業省・特許庁|「デザイン経営」宣⾔

サービスデザインとは

サービスデザインとは、サービス全体の仕組みや流れを使う人の立場から整える考え方です。店舗やアプリなど、あらゆる接点を通じて「使いやすい」「わかりやすい」と感じてもらうことが目的です。ここでは、こうした考え方が重視されるようになった背景や関連する分野について解説します。

サービスデザインが重視される背景とその要因

これまでのビジネスは、よいモノを作れば売れるという考えが主流でした。しかし今は、ユーザーがどのようにサービスを受け取り、どのような気持ちになるかが重視される時代です。

単なる売り切りではなく、サービス全体の「使いやすさ」や「わかりやすさ」が選ばれる理由になりつつあります。こうした流れのなかで、体験を設計する「サービスデザイン」が重視されるようになりました。

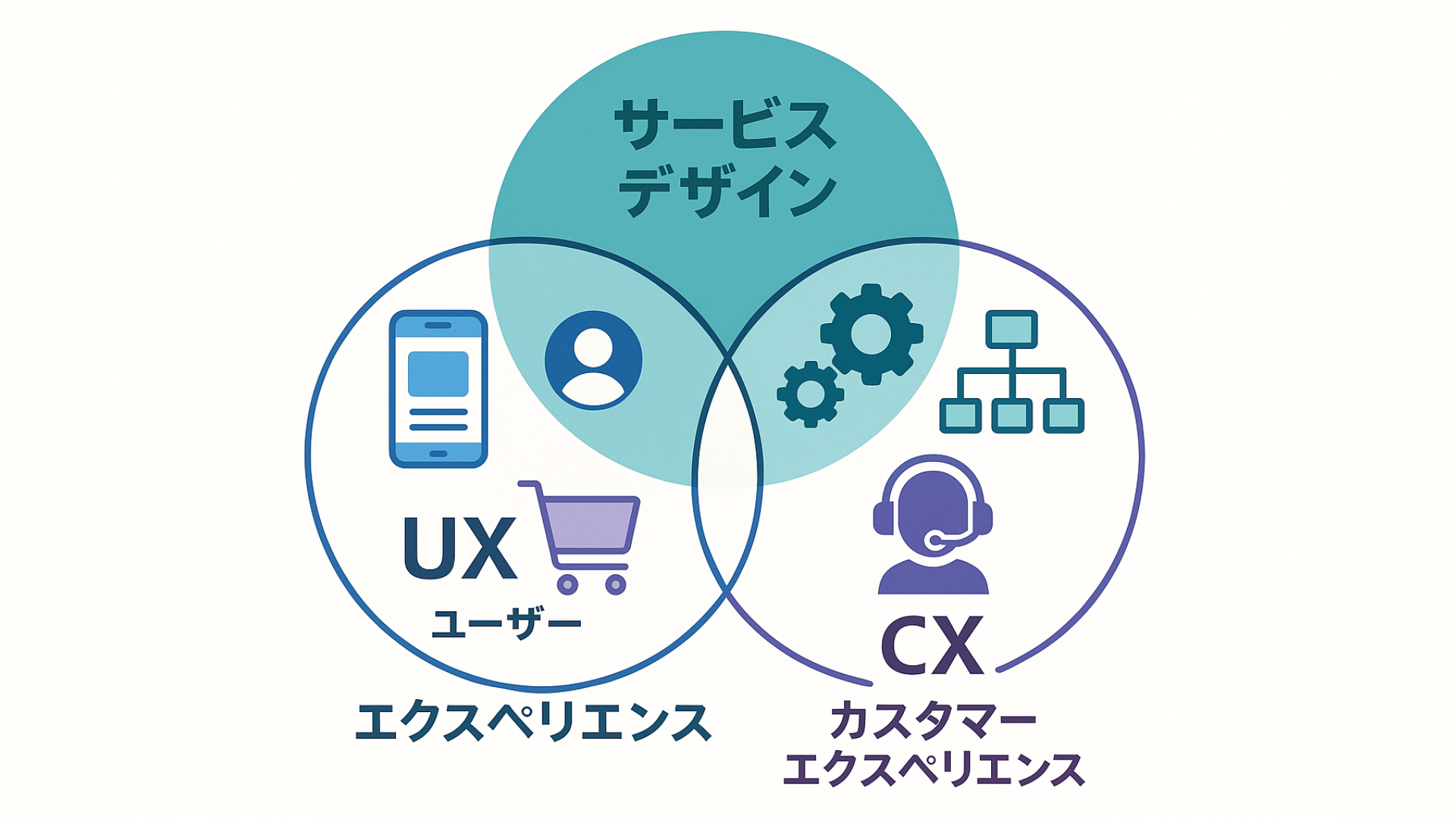

UXデザイン・CXデザインとサービスデザインの関係

UXデザインは、アプリや製品を使うときの「使いやすさ」や「気持ちよさ」を設計するものです。CXデザインは、購入前からアフターサポートまでを含めた体験を対象としています。

一方、サービスデザインは、ユーザーとの接点だけでなく、サービスを支える裏側の仕組みや流れまで広く設計します。3つは関係し合っていますが、サービスデザインはもっと全体的な視点で考えることが特徴です。

サービスデザインを考える3つのメリット

サービスデザインは、単なる見た目や使いやすさの改善にとどまらず、事業全体によい影響をもたらします。課題の原因を見つけたり、価値の伝え方を見直したりすることで、収益の向上や顧客満足度にもつながります。ここでは、サービスデザインを取り入れるメリットについて解説します。

自社の事業上の課題に対する打ち手が見える

これまで商品力だけで売り上げを伸ばしてきた企業も、近年は通用しづらくなってきています。サービスデザインを取り入れることで、利用者の視点から仕組みや導線を見直し、どこに課題があるのかを具体的に把握しやすくなります。

たとえば、飲食店ではサービス全体を図解する「サービスブループリント」を使い、注文時に迷うポイントや配膳のタイミングを洗い出し、接客手順や導線を調整することで、体験の質を高められます。

収益向上や新たな価値創出につながる

サービスデザインでは、一度きりの購入ではなく「継続的に選ばれる仕組み」を意識して設計します。たとえば、定期購入型のアパレルサービスでは「顧客が選ぶ手間」を減らす仕組みをユーザー視点で設計することで、継続率の向上を目指せます。

カスタマージャーニーなどのフレームワークを使えば、ユーザーが離脱しやすい場面を見つけ、効率的に改善できるでしょう。

ユーザーの体験価値を高め、生活に貢献できる

サービスデザインを活用すると、日々の使いやすさだけでなく「人の生活そのもの」によい影響を与える視点で設計できます。たとえば、高齢者向けの配食サービスでは、ただ食事を届けるだけでなく、声掛けや安否確認までを含めて仕組み化しています。

ユーザー調査やエスノグラフィといった手法を用いれば、日常に潜む不安や困りごとに気づきやすくなり、生活全体を支えるサービスへとつなげられるでしょう。

ユーザー理解に役立つ調査・観察フレームワーク

ユーザーの本音や行動の背景を理解するには、実際の使われ方や考え方を丁寧に観察・調査することが大切です。ここでは、サービスデザインでよく使われる代表的な調査・観察フレームワークについて解説します。

リビングラボ

リビングラボは、ユーザー・開発者・専門家が集まり、試作品を一緒に使って改善点を見つける共創の場です。従来の「使ってから評価」では気づけなかった使いにくさもズレも、初期段階からのユーザー参加によって早期に発見できます。製品・サービスを生活の中で試しながら、現実に合った設計ができます。

エスノグラフィ

エスノグラフィは、実際の生活や現場に入り込んで観察を行い、ユーザーが自覚していない行動や価値観まで深く理解する手法です。

たとえば、高齢者向けのアプリで「使いづらい」と感じる動作や画面設計を、現場での実際の操作を通じて発見できます。表面的なアンケートでは見えない本音をつかめることが強みです。

文脈調査(CI)

文脈調査(コンテクスチュアル・インクワイアリ)は、ユーザーが実際にサービスを使う現場に同行し、行動を観察しながら質問する手法です。

たとえば、受付カウンターでの予約手続きを観察し、その場で「なぜそこで止まったのか」などを問いかけることで、操作ミスや混乱の原因をリアルタイムで把握できます。

インタビュー

サービスデザインで使われるインタビューには、柔軟に深堀できる形式が多く使われます。たとえば「半構造化インタビュー」は質問をある程度決めておきつつ、流れに応じて話題を広げていく手法です。

また「デプスインタビュー」は1対1でじっくり話を聞き、ユーザーの本音や価値観を掘り下げます。表面だけでなく、潜在的な動機や課題も見えてきます。

ラダリング

ラダリングは、ユーザーが感じるメリットを1つずつ抽象化していき、本質的な価値にたどり着く手法です。

たとえば「このアプリは便利」と答えたユーザーに「なぜ便利」と問い「外出先でも使えるから」に対しては「なぜ外出先で使えるとよいのか」と重ねて聞きます。これを繰り返すことで「忙しくても効率よく動きたい」「時間を無駄にしたくない」といった深い価値観が見えてきます。

ニーズ抽出と価値検討に使える設計支援フレームワーク

ユーザーのニーズを深く理解し、価値あるサービスを設計するには、考えを整理するための枠組みが役立ちます。ここでは、課題の発見から解決策の検討までをサポートする、代表的な計画支援フレームワークについて解説します。

JTBD

JTBD(Jobs to be Done)は、ユーザーが製品やサービスを「使おうとする目的」や「期待している役割」を明らかにするフレームワークです。たとえば「朝に炭酸飲料を飲む」という行動は、単なる喉の渇きだけでなく「目を覚ましたい」「身体に刺激を与えたい」などの背景があるかもしれません。

こうした意図を把握するために「どのような状況で」「なぜそれを選ぶのか」「どうなりたいのか」など、段階的に問いを重ねて深堀りしていきます。

AESEO

AESEOは「Attitude(姿勢)」「Expectation(期待)」「Schedule(時間)」「Environment(環境)」「Origin(由来)」の頭文字を取ったフレームワークです。ユーザーの行動や意識を多角的に捉えることで、表に出ない本音や背景を探ります。

たとえば「今この商品が気になる」という声の背後を多角的に調べると仕事のストレスや育児環境などが潜んでいるケースがあります。深層ニーズを発見したい場合に最適です。

ダブルダイヤモンド

ダブルダイヤモンドは、課題の発見から解決までを「発散と収束」で4段階に分けて整理するフレームワークです。最初に幅広く課題を洗い出し(発見)、本質的な問題を定義し(定義)、次に多様なアイデアを出して(展開)、実行可能な解決策を絞り込みます(実現)。

感覚的に進めがちなプロジェクトも、段階的に整理できるため、チームで共通認識を持ちながら質の高い企画に仕上げやすくなります。

構想から検証・改善までを支える実行系フレームワーク

サービスの方向性を考えるだけでなく、実際に形にして試し、改善していくことも重要です。ここでは、アイデアを具体化しながら、検証・改善のサイクルを素早く回すために役立つ実行系フレームについて解説します。

サービスブループリント

サービスブループリントは、ユーザーと裏側の業務の動きを同時に図で整理する手法です。たとえば、飲食店では、注文・配膳などの流れと、厨房やレジの動きも一緒に整理することで、混雑やミスの原因を可視化できます。ユーザー体験と業務の両面から改善点を見つけたい場面で有効です。

デザインスプリント

デザインスプリントは、限られた時間でチームの知見を集中させ、課題の整理から試作・検証までを段階的に進める手法です。

たとえば、5日間で解決すべき本質的な問題を見極め、仮説に基づく試作品を使って実際のユーザーに試してもらいます。単なるスピード勝負ではなく、意思決定を効率化する仕組みです。

Lean Startup / Lean UX

Lean Startupは「作る→試す→学ぶ」を繰り返す仮説検証型の進め方です。Lean UXはこれをUX設計に応用し、最小限の機能や画面でユーザーの反応を試します。たとえばアプリ開発で、まず最低限の機能を出して、改善を重ねていく方法がこれにあたります。

プロトタイピング

プロトタイピングは、アイデアを実物に近い形にして早期にフィードバックを得る手段です。たとえば紙や簡易な画面で新機能を再現し、ユーザーの使い方や反応を観察します。Lean UXのような進行手法の中で、試作・検証フェーズに用いられる技術の1つです。

まとめ

サービスデザインは、単なる「使いやすさの改善」ではなく、ユーザー視点の理解から価値設計、検証、改善までサービスデザインは新規事業や既存サービスの見直しに欠かせない事業全体の競争力を高める戦略的な取り組みです。

今回紹介したフレームワークを活用すれば、課題発見から具体的なアクション設計まで、一貫した流れで検討できます。ただ知るだけでは成果にはつながりません。重要なのは、自社の目的に応じてどう使いこなすかです。

「バリューデザインシンタックス®」は、新規事業の立ち上げに必要な要素を整理し、検証から戦略設計までを支援する実践的なフレームワークです。ひな形テンプレートも付属しており、現場ですぐに活用できます。ぜひ以下の資料をご覧ください。

【作成ガイド】「どのように市場ニーズを見極め、アイデアを形にし、事業として成立させるのか?」というプロセスを具体的にご紹介します。

業務システムの課題を見える化し、改善につなげるためのヒントをまとめた資料です。業務システム刷新検討中の方におすすめ。