近年、生成AIやクラウド、ローコードの普及により、開発効率を高める技術が次々と登場しています。これにより、限られた人員でも高い成果を出すことが求められ、システム開発の生産性があらためて注目されるようになりました。

近年、生成AIやクラウド、ローコードの普及により、開発効率を高める技術が次々と登場しています。これにより、限られた人員でも高い成果を出すことが求められ、システム開発の生産性があらためて注目されるようになりました。

システム開発の現場では、内製・外注と問わず成果を高め、連携の無駄や遅れを見直すうえでも、生産性の把握が重要になっています。正しく可視化できる指標と、業務・ツール・体制の見直しが欠かせません。この記事では、生産性の基本と指標の種類、改善につなげる考え方をわかりやすく解説していきます。

目次

システム開発における生産性とは

システム開発における「生産性」とは、限られた時間や人員で、どれだけ効率よく価値ある成果物を生み出せるかを示す指標です。単に作業量やスピードだけでなく、品質やチーム全体のリソース配分も含めて判断されるため、多角的な視点が求められます。

ここでは、生産性がシステム開発の現場でどのように捉えられているのかをひもとき、その役割や注目される理由について解説します。

生産性の重要性と開発現場での役割

システム開発の現場では、納期厳守や品質の確保、コスト管理など複数の要件を同時に満たすことが求められます。その中で生産性は、限られたリソースをどう生かすかを判断する重要な基準となります。

生産性の高いチームは、遅延や手戻りが少なく、スムーズにリリースまで到達できます。また、生産性は、品質とスピードの両立を目指す上での改善指標としても活用可能です。現場の判断や計画の基準にもなるため、開発全体の成果を左右する存在といえます。

生産性向上が重視される背景

システム開発において生産性向上が重視される背景には、おもに人材不足と市場変化の加速があります。IT人材は慢性的に不足しており、限られた人材で対応せざるを得ない状況です。

また、技術の進歩と市場ニーズの移り変わりが激しく、短期間で高品質な開発を行う体制が企業の競争力に直結します。

さらに、生産性の低下は開発コストの増加や納期遅延を招き、利益を圧迫しかねません。そのため、開発体制の持続可能性を高める上でも、生産性の改善が強く求められています。

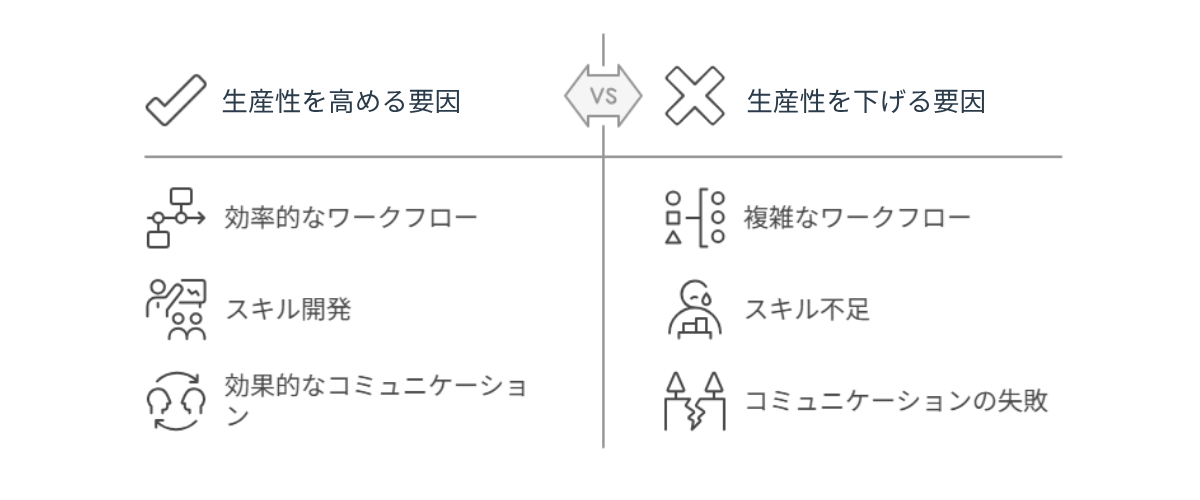

システム開発で生産性が下がるおもな原因

システム開発で生産性を向上させるには、まず現場でどのような課題が起きているかを正しく把握することが大切です。業務の流れや人材配置、チーム内の意思疎通など、生産性が下がる原因は多岐にわたります。ここでは、生産性を下げる代表的な要因を整理し、それぞれが現場に与える影響などを解説します。

業務フローが複雑で無駄が多い

開発工程の中に不要な手順や重複作業が多く含まれていると、チーム全体の生産性は大きく損なわれます。特に、業務フローが属人化していたり、標準化されていなかったりする場合、担当者ごとのやり方に差が出て手戻りが発生しやすくなります。

たとえば、承認フローが不明確なまま設計を進めてしまい、完成直前になって修正指示が入るといった状況です。工程の見える化と整理は、生産性を向上させるための一歩として効果的であり、継続的な改善にもつながります。

スキル不足や人員配置の偏り

開発を担うエンジニアのスキルにバラつきがあると、進行のスピードや品質に大きな差が生まれます。特定の工程に熟練者が偏っている場合、他の工程で遅れが生じたり、作業負担の偏りによって全体の生産性が落ちたりするケースもあります。

たとえば、フロントエンドの実装を任せられる人が1人だけだと、その担当が不在時に作業が止まってしまいます。属人的な体制はリスクが大きく、スキル支援と適材適所の配置が生産性維持に不可欠です。

コミュニケーション不足で意思決定が遅れる

開発現場でのコミュニケーションが不十分だと、設計意図や仕様変更の共有が遅れ、判断のズレや対応の遅れを招きます。特に、チーム内で役割や責任の所在が曖昧な場合、確認や調整に時間がかかり、生産性に悪影響を与えます。

たとえば、UI変更の判断を誰が行うのか決まっていなければ、不要な確認や差し戻しが繰り返され、作業が進まない状態になります。さらに、外注先や関係部署との認識が一致していないと、トラブルや再調整が発生しやすくなりがちです。

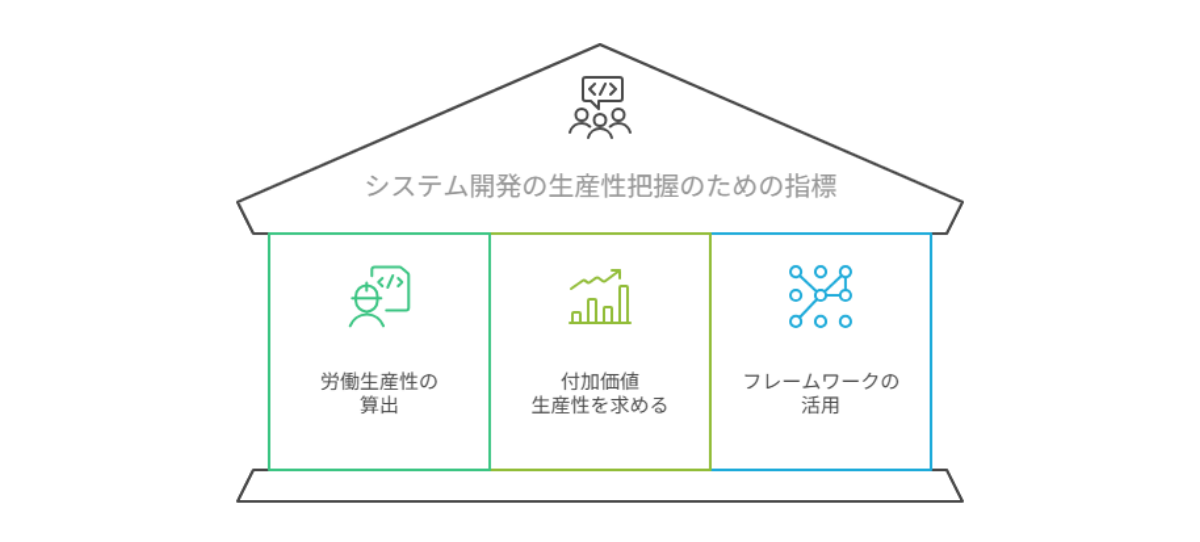

システム開発における生産性を把握するための指標

前述したような生産性を下げる原因を取り除くには、まず現状を客観的に把握することが欠かせません。そのためには、開発現場に合った適切な指標を使って、生産性を定量的に評価する必要があります。ここでは、システム開発における代表的な生産性の指標と、それぞれの特徴や活用法について解説します。

労働生産性

労働生産性は、開発現場における「人あたりの業務効率」を測る基本的な指標です。一般的には「成果物の量÷労働量」で算出され、

たとえば、20本のテストケースを10日間で完了した場合、1人日あたり2本が生産性となります。数値化することで、同様の業務における過去の実績や他チームとの比較が可能です。

これにより、標準的な作業時間の見直しやボトルネック工程の特定、属人化の排除といった改善策につなげられます。特にプロジェクトの見積もり精度を高めるうえで有用な指標です。

付加価値生産性

付加価値生産性は、かけた労働に対してどれだけの価値を生み出せたかを示す指標です。計算式は「付加価値額÷労働量」で、販売額から材料費や外注費などのコストを引いた額を、かかった工数で割って求めます。

これにより、単なる作業量では見えにくい「利益貢献度」が把握でき、案件ごとの収益性や業務改善の優先度を判断する材料になります。

たとえば利益率の低い工程が明らかになれば、自動化の検討や外注比率の見直しといった判断が可能です。中長期的には、組織全体の利益体質を見直す手がかりにもなります。

フレームワーク

複雑化するシステム開発現場では、複数の視点から生産性を可視化できるフレームワークの活用が効果的です。Googleの「Four Keys」は、リリース頻度や障害率などの技術指標によりデリバリーの健全性を評価できます。

一方、Microsoftの「SPACE」は、成果、活動量、協調性、満足度などの観点で開発体制全体を捉えるためのものです。

たとえば、Four Keysでリリース頻度が低い原因を特定し、SPACEでチーム内の連携不足や負荷の偏りが影響していることがわかれば、改善アクションを明確に導き出せます。定量・定性の両面から分析できることが、フレームワークを活用する大きな強みといえるでしょう。

>>システム開発の生産性について、Sun Asteriskに相談する

システム開発の生産性を上げるための対策

システム開発の生産性を下げる主な要因を理解し、各現場の状況を指標で確認した後は、具体的な改善策に落とし込むことが大切です。業務内容や使用ツール、人材体制など、取り組むべき領域は多岐にわたります。ここでは、生産性向上につなげるために検討すべき代表的な対策について解説します。

業務の見直しと無駄の排除で作業を簡素化する

業務フローに無駄が多いと、作業時間が膨らみ生産性が落ちやすくなります。まずは現行の開発プロセスを洗い出し、重複作業や不要な確認工程を可視化することが重要です。

たとえば、承認が二重になっていたり、定例会議の目的が不要で長時間化していたりするケースは見直しの対象です。

工程ごとの作業内容と目的を明確にし、手順の簡素化やルールの統一を進めることで、開発全体の流れがスムーズになり、判断や作業にかかる時間も短縮されます。

ツールやシステムを導入して効率化を図る

手作業や属人化した作業が多い開発現場では、ツールやシステムの導入によって効率化が図れます。

たとえば、スケジュール管理に専用のプロジェクト管理ツールを使えば、進捗の可視化やリソース配分の最適化が可能です。テストやデプロイなどのルーチン作業も、自動化ツールを活用することで作業時間を短縮できます。

導入にあたっては、現場の業務内容に合った機能や操作性を確認することが大切です。適切なルール選定と定着により、作業効率と品質の両立が実現できます。

ローコードやAIで開発スピードを高める

近年注目されているローコード開発やAIツールの活用は、開発スピードを高める有効な手段です。ローコード開発とは、専門的なコーディングを最小限に抑え、あらかじめ用意された機能や画面部品を組み合わせてシステムを構築する手法です。

仕様変更や画面追加にも柔軟に対応しやすく、開発期間の短縮に直結します。さらにAIの支援を併用すれば、コード補完やテスト支援にもつながり、人的リソースを抑えつつ品質を保てます。

人材の強化と外部リソースで体制を整える

生産性を高めるには、スキルの高い人材を確保し、最適な体制を整えることが欠かせません。社内メンバーに対しては、研修やOJTによる育成だけでなく、担当業務とスキルの適合を定期的に見直すことが重要です。

また、必要に応じて外部パートナーやフリーランスを活用すれば、限られたリソースを補完しながら、開発力の底上げが可能になります。

たとえば、短期間で技術要件の高い工程を任せるなど、即戦力の補強にも有効です。人員のバランスを柔軟に調整することで、負荷の集中や属人化を避け、継続的に安定した開発体制を維持できます。

>>人材の強化・外部リソースの活用について、Sun Asteriskに相談する

まとめ

システム開発における生産性は、単に作業速度を上げることではなく、限られたリソースのなかで高い成果を出すための仕組みづくりそのものです。現状の課題を把握し、適切な指標で可視化したうえで、業務改善やツールの導入、体制強化といった複数の対策を組み合わせて取り組むことが重要です。

特にプロジェクトを計画的に進めるには、作業漏れや工程の偏りを防ぐ仕組みも欠かせません。WBS(Work Breakdown Structure)は、タスクの全体像を明確にし、誰が何をいつまでに行うかを可視化できる有効な手法です。下記資料にてその基本や実践的な方法まで解説しているため、ぜひご覧ください。

>>【無料ダウンロード】作業漏れゼロ!プロジェクトを完全管理!WBS 基本と実践

よくある質問

Q システム開発における「生産性」とは具体的にどのような意味ですか?

Q 生産性を改善するために、まず何から取り組むべきですか?

Q 開発の生産性が下がってしまうよくある原因は何ですか?

Q 生産性を数値で把握するための指標にはどのようなものがありますか?

Q 開発スピードや品質を上げるための具体的な対策はありますか?

Q 生産性の低下はコストや納期にどのような影響を与えますか?

Q 自社の人材不足で生産性が上がらない場合、支援を依頼できますか?

WBS(Work Breakdown Structure)について、基本の解説と、作成方法を具体的にご紹介いたしました。

アジャイル開発で最低限抑えておきたいポイントをチェックリスト化いたしました。