システム開発にあたり、要件定義の精度やROIの見通しに課題を抱える企業は少なくありません。こうした局面では、システム開発コンサルを活用することで、戦略立案から実装支援まで、一貫したサポートが受けられます。この記事では、コンサルの役割や活用メリット、選定時の注意点について解説します。

目次

システム開発コンサルとは何か

システム開発コンサルとは、業務課題の整理や開発計画の策定など、経営と現場の間に立って幅広く支援するサービスのことです。自社に最適な支援を受けるには、その全体像について理解しておくことが重要です。ここでは、システム開発コンサルの概要や活用に向けた考え方について解説します。

コンサルの役割と目的

システム開発コンサルは、経営課題や業務の改善点を整理し、システム開発の全体像を設計する役割を担います。クライアント企業の業務や体制を深く理解した上で、課題に合ったシステムの構築を提案し、必要に応じて導入後の運用や教育まで支援します。

ITの専門知識だけでなく、業務設計や経営視点での分析力も求められるため、単なる開発支援ではなく、プロジェクト全体を企画・推進していくパートナーとしての立場が求められます。

ITコンサル・SE・エンジニアとの違い

システム開発コンサルは、業務課題に基づくシステム設計と提案に特化しており、実際の開発作業は担いません。ITコンサルは、IT全般にわたる戦略立案や経営課題の整理をおもに支援する立場です。一方、SEは決定された要件に従ってシステムを設計・実装し、運用・保守までを担当します。目的や関与フェーズが異なるため、依頼内容に応じて使い分けることが重要です。

システム開発コンサルを活用するメリット

システム開発コンサルを活用する企業は年々増えており、開発プロジェクトの立ち上げ段階から支援を受けるケースも一般的になりつつあります。ここでは、システム開発コンサルを導入することで得られるおもなメリットについて解説します。

戦略的な要件定義・設計が可能になる

システム開発コンサルを導入することで、経営戦略や業務課題と連動した要件定義が可能になります。現場の要望をそのまま反映するのではなく、業務全体の流れを見直した上で、必要な機能を整理し、実現性の高い設計に落とし込めることが特長です。無駄な機能や設計ミスを避けることで、品質と運用性の高いシステム構築が可能になります。

ロードマップを描きつつ短期成果も狙える

システム開発コンサルは、長期的な構想をもとに開発全体のロードマップを設計しつつ、段階的に成果を可視化できるよう支援します。初期段階で最小限の機能からスタートし、PDCAを重ねながら改善を図るスタイルは、変化の早いビジネス環境において有効です。将来を見据えた構造と、短期的な実行力を両立できることは大きなメリットといえるでしょう。

多様なスキルを獲得し内製力を高められる

コンサルとの協働により、社内にはなかった視点やスキルが取り入れられ、内製化の基盤を築けることもコンサル導入のメリットです。プロジェクトの進行を通じて、要件定義や設計、マネジメントの考え方が現場全体に共有され、IT部門の対応力が向上します。

また、WBSなどのタスク分解フレームを活用することで、個人の経験に頼らずにプロジェクト管理スキルを社内に定着させることも可能です。

属人性の高い外注依存から脱却し、将来的に自社で継続的な改善を進められる体制づくりも可能です。結果として、開発コストの最適化にもつながります。

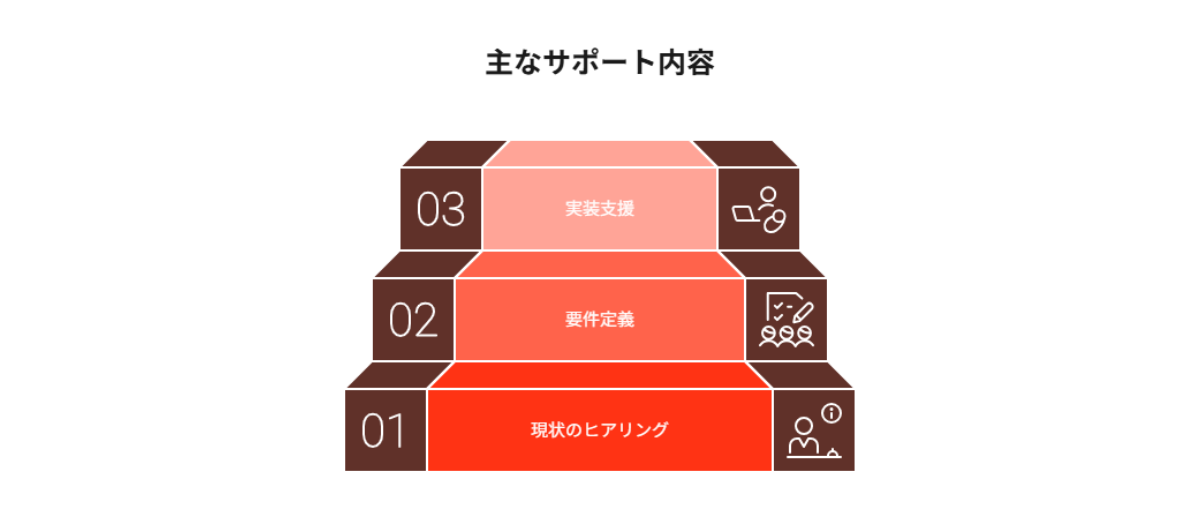

システム開発コンサルのおもな内容

システム開発コンサルの導入を検討していても、どのような支援が受けられるのか具体的なイメージが持てず、判断を迷う企業も少なくありません。

たとえば、「現行の業務が複雑すぎて改善ポイントが見えない」「進捗が管理できていない」など、プロジェクト立ち上げ初期に直面する課題も支援対象となります。ここでは、コンサルがどのような工程に関わり、どのようにプロジェクトが進んでいくのか、おもなサポート内容について解説します。

現状の業務・システムをヒアリングし、課題・KPIを設定

システム開発コンサルはまず、企業の業務内容や既存システムの状況について詳しくヒアリングを行います。組織の目指す方向性や運用上の制約を確認しつつ、業務フローの実態や課題を洗い出すことが目的です。この段階では、プロジェクトの成果を数値として評価できる枠組みを構築します。

要件定義・設計支援を通じて実装計画とロードマップを策定

把握した課題と目標をもとに、要件定義およびシステム設計の支援を行います。現場の業務プロセスや将来の拡張性を踏まえて、必要な機能や処理の流れを整理し、設計方針に落とし込んでいきます。その上で、開発スケジュールや実装手順を段階的に示したロードマップを策定します。

これにより、初期段階から優先度の高い改善に着手でき、業務効率やユーザビリティの向上といった具体的な成果を早期に得ることが可能になります。

実装チームと連携し体制構築から進行フォローまで一貫支援

開発フェーズに移行した後も、システム開発コンサルはプロジェクト全体を見渡しながら支援を継続します。開発ベンダーや社内メンバーとの連携体制を構築し、進行管理、課題対応、仕様調整、品質確認といった実務的なサポートを行います。

これにより、想定外の修正や再設計に振り回される心配はありません。設計支援にとどまらず、実装完了後の運用定着までサポートを受けられます。

システム開発コンサルを依頼するときの注意点

システム開発コンサルのサポートを受けることで、要件定義の精度向上や開発のスムーズな進行といった導入効果を得られます。一方で、依頼のし方によっては、思わぬトラブルや期待とのズレが生じることもあります。ここでは、コンサルを依頼する際に注意すべきポイントについて解説します。

中立性を失い特定ベンダー寄りになる

コンサルタントによっては、特定の開発会社や取引先ベンダーと強い関係を持っており、その企業を前提とした提案を行うことがあります。その結果、本来であれば比較検討すべき他の選択肢が提示されず、導入費用の増加や技術的な制約につながるおそれもあります。中立的な立場で提案しているかどうか、コンサル選定時に見極めが必要です。

費用対効果が不透明で価値が見えにくい

システム開発コンサルは一定のコストがかかるため、導入前の段階では費用に見合った効果が把握しづらいと感じることがあります。特に、改善目標やKPIが明確に定められていない場合、支援の成果が定量的に評価しにくくなるため注意が必要です。あらかじめ成果の指標や目安を設定し、どのような効果が期待できるかを確認しておくことが重要です。

範囲が不明確で責任の所在が曖昧になる

複数の関係者が関わる開発プロジェクトでは、コンサルと開発会社、社内担当者の役割が明確でなければ、トラブルの原因になります。たとえば、成果物の責任や不具合対応の窓口が曖昧なままでは、対応が遅れたり余計な調整コストが発生したりすることがあります。契約時には、支援範囲や責任分担、承認手続きなどを具体的に取り決めておくことが重要です。

自社に合ったシステム開発コンサルの選び方

システム開発コンサルといっても、その支援内容や得意分野、体制には大きな違いがあります。自社の課題や体制に合ってないコンサルを選ぶと、期待した効果が得られないおそれもあります。ここでは、自社に合ったシステム開発コンサルの選び方について解説します。

実績と専門性が自社業務・技術と合っているか

コンサルを選ぶ際は、自社と同じ業種・業態での支援実績や関連する技術分野に強みを持っているかが重要な判断軸となります。業界特有の業務フローや規制、現場での運用実態を理解していることで、より実効性の高い提案を受けられます。支援実績や導入事例を確認し、類似する課題の解決経験があるかチェックしてみましょう。

コミュニケーションが取りやすい体制か

システム開発コンサルでは、プロジェクト期間中の密な連携が欠かせません。対応の早さや説明の分かりやすさに加えて、担当者の変更リスクや定例報告の頻度など、実務上の体制も確認が必要です。連絡手段や意思決定プロセスが明確な相手であれば、プロジェクト進行がスムーズになり、認識のズレも抑えられます。

価格・契約内容が自社体制と整合しているか

契約期間や報酬体系が自社の予算や開発スケジュールに合っていない場合、無駄なコストが発生する可能性があります。たとえば、定額制・成果報酬制・時間単位などの違いを理解し、自社の管理体制や意思決定スピードに合わせた契約形態を選ぶことが大切です。また、契約範囲や途中解約時の条件も事前に確認しておくと安心です。

おすすめのシステム開発・コンサル会社

最後に、上流工程の支援に実績を持ち、開発体制の構築にも対応可能なシステム開発コンサル会社を紹介します。自社の課題に応じた外部パートナーを検討する際の参考にしてみてください。

レールコンサルティング株式会社

レールコンサルティング株式会社は、東京都中央区に本社があり、システムの企画開発や運用、ITコンサルティングまで一貫して支援する開発会社です。経産省推進資格「ITコーディネーター」を持つ代表が経営視点から課題を整理し、シンプルで使いやすい業務システムを提案しています。

クラウド活用による柔軟な拡張性も重視しており、長期的に活用できる体制構築を得意としています。

株式会社 Miraie

株式会社Miraieは、SES・受託開発・ITコンサルティングを中心に事業展開しており、約5,000社のパートナー企業と連携し、多様なIT人材の提案に強みをもっています。ミドル層のPM人材から若手プログラマーまで幅広く対応し、プロジェクトに応じた最適な人材配置が可能です。

受託開発では、業務システムやWebアプリなどを対象に、要件整理から設計・実装・運用保守まで対応しています。開発メンバーとの密な連携体制を構築し、進行管理や品質担保にも配慮した体制が強みといえます。

株式会社Sun Asterisk(サンアスタリスク)

Sun Asteriskは、デジタルクリエイティブスタジオとして、新規事業の立ち上げ支援や業務システムの刷新など、上流工程から開発・運用までを一気通貫で支援する開発会社です。社内にUI/UXデザイナー、エンジニア、PdM(プロダクトマネージャー)を揃えたクロスファンクショナルなチーム体制を持ち、課題の可視化からソリューション設計、アジャイル開発まで対応可能です。

スタートアップから大手企業まで多様な実績があり、DXや業務効率化などのテーマにおいて、現場に寄り添った提案力と開発力に定評があります。ベトナム拠点との連携による柔軟な体制構築も強みです。

まとめ

システム開発コンサルは、業務要件の整理や設計支援、開発体制の構築など、上流工程を中心に企業のシステム導入を支える存在です。適切に活用すれば、要件の精度向上や手戻りの防止、プロジェクトの効率的な推進につながります。

一方で、ベンダー寄りの提案や費用対効果の不透明さに注意が必要です。選定にあたっては、業界との適合性や支援範囲、体制面の相性も踏まえて、客観的に判断しましょう。プロジェクト全体を的確に管理するためには、工程の見える化とタスクの分解が欠かせません。

特に「要件定義や進捗管理がうまくいかない」と感じている方には、プロジェクト全体を見える化し、作業漏れを防ぐWBSの導入が効果的ですぜひ以下の資料をご活用ください。

>>ダウンロードはこちら:作業漏れゼロ!プロジェクトを完全管理!WBS 基本と実践

WBS(Work Breakdown Structure)について、基本の解説と、作成方法を具体的にご紹介いたしました。

アジャイル開発で最低限抑えておきたいポイントをチェックリスト化いたしました。