システム開発を外部に依頼する際、契約は円滑な進行やトラブル回避のための土台となる重要なものです。適切な契約を結ぶには、請負契約や準委任契約の違いや、契約方式ごとの特徴を正しく理解しておく必要があります。この記事では、システム開発における契約形態の種類や注意点について解説します。

目次

システム開発における契約が重要な理由

システム開発では、完成物が形として見えにくいため、内容や仕様の認識にズレが生じやすくなります。契約書を交わさずに開発を進めてしまうと「どこまでが範囲なのか」「変更に対応してくれるのか」といった点でトラブルになる恐れがあります。

こうしたリスクを避けるには、契約時に契約内容や責任範囲、成果物の定義などを明確にしておくことが重要です。契約書は、双方の認識をそろえ、スムーズに開発を進めるための基盤となる重要なものです。

システム開発における契約形態の種類

システム開発では、業務の進め方や責任の持ち方によって適した契約形態が異なるため、契約には複数の種類があります。請負契約は「完成品ありき」、準委任契約は「作業支援中心」といった違いがあり、業務フェーズや目的に応じた使い分けが求められます。

ここでは、代表的な契約形態である「請負契約・準委任契約・委任契約」の違いや特徴や使い分け方について解説します。

請負契約

請負契約は、成果物の完成を目的とする契約で、システム開発においては、納品物が明確な場合によく用いられます。納品と引き換えに報酬が支払われ、納期遅延や不具合があると債務不履行責任を問われる可能性があります。

また、成果物が契約内容と適合しない場合には、契約不適合責任の対象となることも特徴です。開発範囲が明確で、工程管理がしやすい一括契約などに適していますが、途中での仕様変更や柔軟な対応には不向きな面があります。

たとえば、仕様が固まりきっていない段階や、アジャイル開発を前提とするプロジェクトには不向きと言えるでしょう。

準委任契約

準委任契約は、業務を「途中まで手伝う」イメージの契約で、成果物を完成させる義務はありません。たとえば、要件定義やテスト、保守といった、最終的な納品物がない工程でよく用いられます。受託者は「プロとして当然の注意を払って仕事をする」ことが求められ、結果が出なかった場合でも、手順や対応が適切であれば責任は問われません。

また、作業を他社に再委託するには原則として発注者の許可が必要です。発注者が業務の進め方をチェックしたり、指示を出したりする場面も多いため、請負契約に比べて、発注者の関与度が高い契約形態です。

委任契約

委任契約は、本来は弁護士や税理士などに法律行為を任せる際に使われる契約です。システム開発ではほとんど使われませんが、準委任契約と混同されることがあるため注意しましょう。委任契約は「法律行為」に限定され、準委任契約は「法律行為以外の業務」が対象です。契約書を作成する際は、業務内容に応じて正しく区別し、責任範囲を明確にしておきましょう。

ハイブリッド型契約

ハイブリッド型契約とは、準委任契約と請負契約を段階的に組み合わせて使う契約手法です。たとえば、初期の要件定義フェーズでは準委任契約を用いて、仕様が固まった段階で請負契約に切り替えます。これにより、柔軟性と成果責任を両立可能です。

ただし、契約形態の移行時期や各フェーズの責任範囲を明確にしておかなければ、工程後半で認識のズレやトラブルが生じる可能性があります。契約書には切り替え条件を明示しておくことが重要です。

システム開発における契約の進め方の種類

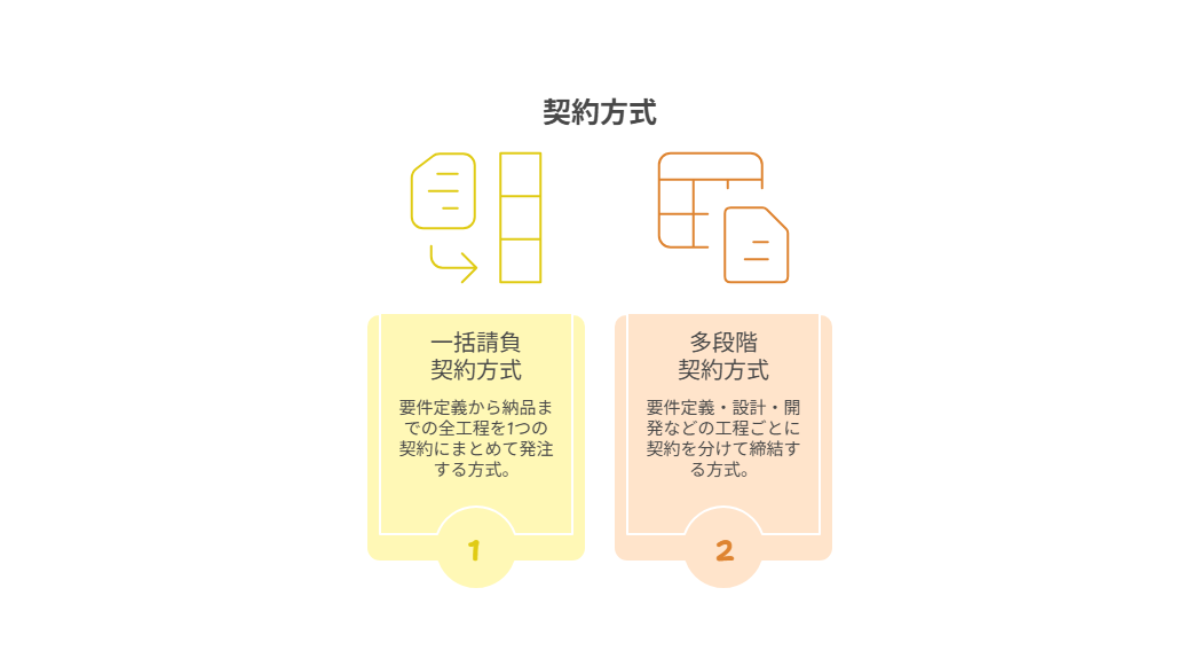

システム開発では、要件が最初から明確な場合もあれば、段階的に固めていく必要がある場合もあります。こうした状況の違いにより、契約の進め方も変わってきます。ここでは、各契約方式の特徴を解説します。

一括請負契約方式

一括請負契約方式は、要件定義から納品までの全工程を1つの契約にまとめて発注するやり方です。比較的規模が小さく、開発期間も短いプロジェクトに向いています。契約手続きがシンプルで管理しやすい反面、開発途中での仕様変更には対応しづらいという弱点があります。

また、ベンダーは予測できないリスクに備えて、多めに見積もる傾向があり、結果的に費用が割高になるケースもあります。途中の修正が少なく、完成形が明確な案件に適した方式です。

多段階契約方式

多段階契約方式は、要件定義・設計・開発などの工程ごとに契約を分けて締結する方式です。経済産業省のモデル契約書でも推奨されており、プロジェクトの進行に合わせて柔軟に内容を見直せるのがメリットです。

中〜大規模かつ長期の開発案件に向いており、途中で仕様変更が起きる可能性が高い場合に有効です。ただし、契約や見積もりのやり直しが発生するため、事務負担が大きくなることや、最終的な費用が予定より増えるリスクもあります。

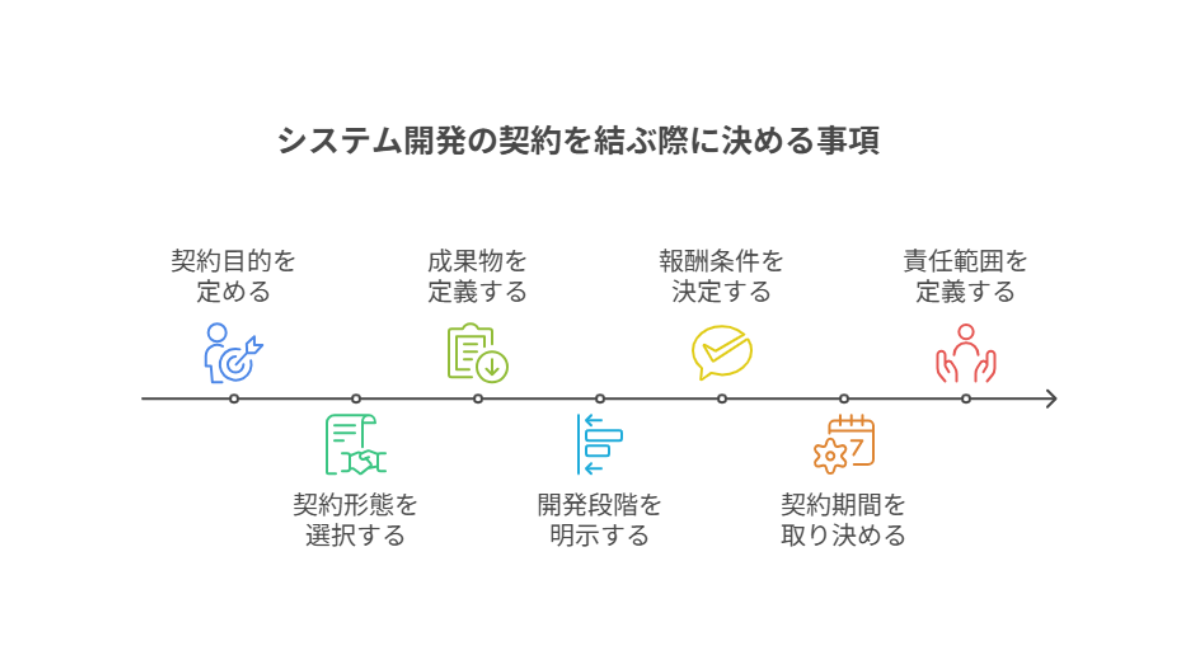

システム開発の契約を結ぶ際に決める事項

システム開発は、工程や関係者が多岐にわたるため、契約形態だけでなく契約内容の細部まで丁寧に定めておく必要があります。曖昧な取り決めは認識のズレやトラブルの原因になりかねません。ここでは、契約を締結する上で特に重要となる具体的な事項について解説します。

契約目的

契約目的とは、その開発プロジェクトで何を実現するのかを明確にする項目です。たとえば「業務の効率化を図るための販売管理システムを構築する」といった形で、契約の背景や全体方針を明確に記載します。

ここが曖昧なままでは、成果物の評価基準や作業範囲の認識がズレてしまい、後のトラブルにつながる可能性があります。特に請負契約では、成果物が目的と一致しているかが検収の判断材料にもなるため、できるだけ具体的に決めておくようにしましょう。

契約形態

契約形態は、これまで解説してきた請負契約・準委任契約などから、プロジェクトの内容に最も適した形式を選ぶものです。契約書にはその選定結果を明記し、両者の責任範囲や成果物の有無、報酬の発生条件が一貫するよう整理しておく必要があります。

実態と異なる契約形態を記載してしまうと、支払い条件や契約不適合責任の範囲を巡ってトラブルが生じる恐れがあるため、実際の業務内容と契約形態が矛盾しないよう十分注意が必要です。

成果物定義

成果物定義は、システム開発の完了基準を明確にする上で最も重要な項目です。どのような機能を備えた何を、どの形式で納品するのかを文書で具体的に示します。曖昧な表現や抽象的な記載では、納品の可否や検収の成否を巡って意見が分かれ、トラブルの原因となります。

仕様書や設計書などを添付して、成果物の範囲や条件を客観的に確認できるようにすることがポイントです。特に請負契約では、この定義が報酬支払いの根拠になります。

たとえば、「販売管理システムのβ版」「導入マニュアル一式」など、納品形式やファイル種別まで明記するとよいでしょう。

開発段階

開発段階は、プロジェクトをどの工程まで実施するのかを明確にするための項目です。要件定義、設計、実装、テスト、運用など、工程ごとに役割や成果物が異なるため、契約の範囲としてどこまでを対象とするかを明示しておく必要があります。

多段階契約を採用する場合は、段階ごとに契約や検収を分けるのが一般的です。工程が不明確なままでは、委託範囲を巡って認識の食い違いが生じ、追加対応や費用負担を巡るトラブルの原因となります。

報酬条件

報酬条件は、費用の金額だけでなく、支払い方法やタイミング、追加費用の有無などを明確にする項目です。請負契約であれば納品・検収後の一括払いが一般的ですが、多段階契約では工程ごとの支払いも多く見られます。

支払期限や遅延時の取り扱いも含めて、具体的に取り決めておくことが重要です。また、仕様変更や修正に伴う追加費用の発生条件も明記しておかなければ、無償対応を巡ってトラブルになる恐れがあります。

契約期間

契約期間は、開発業務の開始日と終了日を明示する項目です。特に中長期のプロジェクトでは、開発の遅延や仕様変更が発生する可能性があるため、柔軟に対応できるよう契約更新や延長に関する取り決めも盛り込んでおくことが望ましいです。

また、契約終了後の保守対応や再委託の取り扱いも確認しておくと、期間外の作業をめぐる混乱を防げます。特に外部ベンダーが複数関与する場合は、契約期間をまたぐ作業の引き継ぎ方法や連絡体制についてもあらかじめ明記しておくことが重要です。

責任範囲

責任範囲は、発注者と受託者のそれぞれがどの部分まで責任を負うのかを明確にする項目です。たとえば、開発遅延時の責任や、テストデータの提供、検収基準の設定など、実務上の役割を区分しておかなければ、後から「どちらのミスか」で揉める原因になります。

特に多段階契約では、フェーズごとに責任の所在が変わるため、工程ごとの範囲を細かく取り決めておくことがトラブル防止につながります。

システム開発で契約を結ぶ際に注意すべきこと

システム開発で契約を結ぶ際には、実務とのズレを避けるため、現場の意見を反映した契約内容にすることが重要です。特に注意すべきは、契約書を締結する経営層と、開発を担う現場担当者との間で意思疎通が不十分なまま契約することです。

開発の流れや体制、成果物の水準など、現場から十分に意見を吸い上げないまま契約を交わすと、納品後のトラブルや責任の所在をめぐる対立に発展する可能性があります。各項目の詳細を明確にする際には、現場と経営陣が十分に話し合っておくようにしましょう。

まとめ

システム開発の契約は、単に「請負か準委任か」を決めるだけでなく、目的の明確化や成果物の定義、報酬条件や責任範囲など、複数の要素が密接に関わります。契約の枠組みを誤ると、プロジェクト進行に支障が出るだけでなく、納品後のトラブルや費用リスクにもつながります。

そのため、契約前に現場と経営層が連携し、実態に即した条件を整えることが重要です。こうした視点は見積もりを依頼する段階でも欠かせません。契約と見積書がかみ合っていなければ、後で追加費用が発生することもあります。発注前にこれらのリスクをなくすには、見積書の見方やチェックポイントを正しく理解しておくことが大切です。

契約書の内容と見積もり書がかみ合っていないと、追加費用の発生や、納期のズレの原因に。「システム開発の見積もりガイド」では、そうしたギャップを防ぐための確認ポイントをわかりやすく解説しています。余計な出費を避け、納得の契約を結ぶためにぜひご活用ください。

>>社内の認識統一にもおすすめ|システム開発 見積もりガイド【無料配布中】

よくある質問

Q システム開発の契約形態を検討する際、まず何から決めるべきですか?

Q 「請負契約」と「準委任契約」の主な違いは何ですか?

Q 仕様がまだ固まっていない場合、どのような契約形態が適していますか?

Q 契約を進める上で、失敗しやすいポイントや注意点はありますか?

Q 開発の途中で「準委任」から「請負」へ切り替えることは可能ですか?

Q 追加費用に関するトラブルを防ぐために、契約時に確認すべきことは何ですか?

Q 一括で契約する場合と段階的に契約する場合で、費用やリスクはどう変わりますか?

Q 成果物の定義はどの程度具体的に記載する必要がありますか?

Q 契約後のスケジュール遅延やタスク漏れを防ぐための体制面の確認ポイントは?

Q 適正な見積もりや契約形態の判断が難しい場合、支援を受けることはできますか?

本ガイドでは、複雑になりがちなシステム開発の見積もりの基本構造や比較のポイントをわかりやすく解説いたしました。

アジャイル開発で最低限抑えておきたいポイントをチェックリスト化いたしました。