変化の激しいビジネス環境に対応するには、システム開発の技術や手法も常に見直しが必要です。IoTや生成AI、クラウドネイティブなどの新たな潮流が、開発現場に大きな影響を与えています。この記事では、最新の技術トレンドやおもな開発手法を整理し、それぞれの特徴や導入のポイントについて解説していきます。

変化の激しいビジネス環境に対応するには、システム開発の技術や手法も常に見直しが必要です。IoTや生成AI、クラウドネイティブなどの新たな潮流が、開発現場に大きな影響を与えています。この記事では、最新の技術トレンドやおもな開発手法を整理し、それぞれの特徴や導入のポイントについて解説していきます。

目次

2025年注目の開発トレンド|最新レポートから見るイノベーション

2025年のシステム開発分野では、生成AIやクラウドネイティブをはじめとする新技術の採用が加速しています。

ガートナージャパン株式会社が発表した「戦略的テクノロジのトップ・トレンド」では、エージェント型AIやAIガバナンス、ポスト量子暗号などが注目分野として挙げられています。

参考:Gartner、2025年の戦略的テクノロジのトップ・トレンドを発表

国内では、産業技術総合研究所のスーパーコンピュータ「ABCI 3.0」が2025年1月に本格稼働し、生成AIの大規模学習基盤として活用が始まっています。

参考:大規模AIクラウド計算システム「ABCI 2.0」が「ABCI 3.0」にリプレース

また、多くの企業がGPT-4やLLaMA2など複数のAIモデルを併用し、用途やコストに応じた使い分けを進めています。

参考:2025年に爆発的に拡大するテックトレンドトップ10:生成AI、量子飛躍、バイオテクノロジーの大躍進 など

こうした動きは、システム開発の要件定義や設計方針に直接影響を与えるため、最新情報を常にキャッチアップしておくことが重要です。

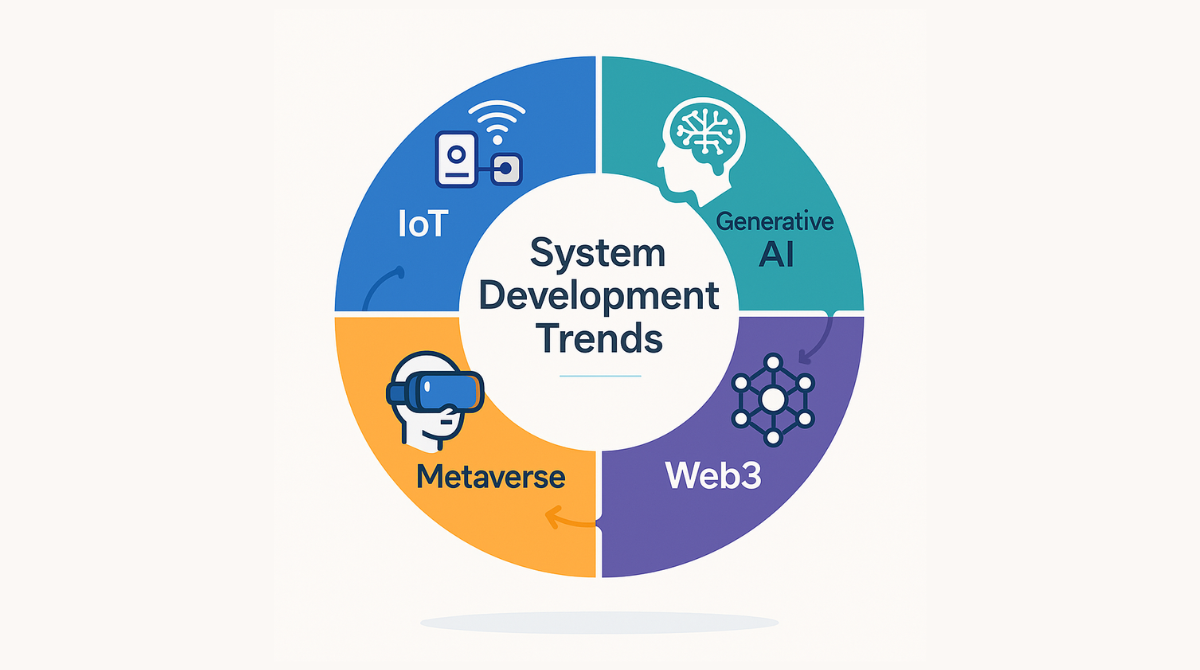

システム開発に影響を与える最新技術トレンド

システム開発の現場では、技術の進化が開発プロセスや価値提供に大きな影響を及ぼします。特に、IoTや生成AI、Web3などの新技術は、サービス設計や運用体制の前提を変えつつあります。ここでは、注目すべき技術トレンドについて解説します。

IoT

IoT(Internet of Things)は、モノとインターネットをつなぎ、現場の可視化と自動化を実現する技術です。

センサーや端末などの物理デバイスをネットワークに接続し、データを収集・活用する技術で、製造・物流・医療といった幅広い分野で活用されています。リアルタイム監視や自動制御の仕組みを支えるなど身近に存在しています。

開発現場では、センサー連携やデータ分析基盤の構築が求められ、クラウドやエッジ処理と組み合わせた設計が主流です。IoT対応を進めることで、現場の可視化や遠隔制御を実現し、業務効率や安全性を飛躍的に高められます。

生成AI

生成AIは、文章や画像、コードなどのコンテンツを自動生成するAI技術です。特にソースコードの補完や自動生成に強みを持ち、仕様のたたき台作成やテストコード作成など、開発初期〜保守工程の生産性を大幅に高められます。

人手による手戻りや確認負荷の軽減にもつながり、属人化の解消やスピード重視の開発体制を支える手段として導入が進んでいます。

PWA

PWA(Progressive Web Apps)はWebサイトをネイティブアプリのように動作させるユーザー体験を向上させる技術です。たとえば、通販サイトがPWA対応になると、ユーザーはアプリをインストールせずにホーム画面から直接アクセスでき、オフラインでも商品閲覧が可能になります。

プッシュ通知による再訪促進も可能で、Webとアプリの利点を両立しています。開発コストを抑えつつ、モバイルユーザーとの接点強化やコンバージョン向上を図りたい企業に有効です。

ブロックチェーン

ブロックチェーンは、取引履歴やデータを改ざんできない形で記録・共有できる分散管理技術です。たとえば、製品の出荷履歴を記録すれば、部品の原産地や製造工程を追跡でき、品質トラブル時の責任所在も明確になります。

システム開発では取引証明、文書改ざん防止、データ共有の透明化といった用途で活用が進んでおり、信頼性を担保したサービス基盤として導入価値が高まっています。

Web3

Web3は、ユーザー自身がデータを管理する「分散型のインターネット」概念で、ブロックチェーン技術を基盤としています。たとえば、自社アプリにWeb3のウォレット連携を加えれば、個人情報を預からずに会員機能や課金処理を提供できます。

特定の企業に依存しないサービス設計や、NFTなどの唯一性のあるデジタル資産を扱う場面で有効です。新たな収益モデルやユーザー体験の差別化にも活用できるでしょう。

サーバーレス・コンピューティング

サーバーレスは、インフラ運用をクラウドに任せ、必要な処理だけを関数単位で実行できる開発手法です。たとえば、予約サイトの空き状況APIをサーバーレス化すれば、アクセスが集中する時間帯だけ自動でスケールし、平常時はコストが抑えられます。

少人数でも安定稼働を保ちやすく、スピードと柔軟性を両立した開発の仕組みとして、新規サービスや小規模開発で特に重宝されています。

メタバース

メタバースは、インターネット上に構築された3D仮想空間で、ユーザーはアバターを通じて交流や活動が可能です。たとえば、不動産業界では、単なるVR映像ではなく、複数人が同時に入室し会話できる「共有型モデルルーム」として活用され、遠隔地でも営業・接客が行えます。

開発では、3D表現や通信機能、決済連携などの統合が求められ、新たな体験価値の提供手段として注目されています。

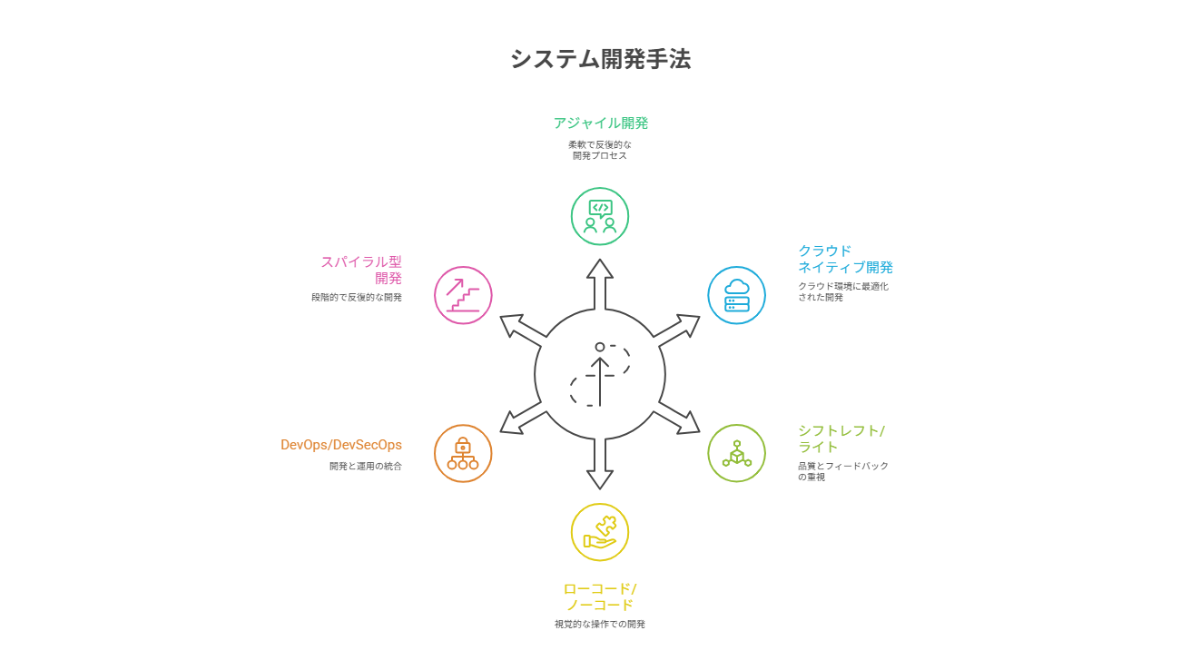

システム開発手法のトレンド

システム開発の手法は、技術進化や開発現場の課題に合わせて多様化しています。短期開発、運用負荷の軽減、セキュリティ強化など、目的に応じた手法の選定が不可欠です。ここでは、近年注目されている開発アプローチと、自社の開発プロセスにどう生かせるのか解説します。

アジャイル開発

アジャイル開発は、要件の変化に柔軟に対応できる手法で、機能単位に区切り、短期間で開発・実装・リリースを繰り返します。たとえば、ECサイトで検索機能や決済機能を段階的に実装・改善するような形です。

初期段階で仕様を固めずに進められるため、ユーザーの反応を見ながら育てるプロダクト開発に最適です。近年は中小企業でも導入が進み、開発の標準手法として広く定着しています。

クラウドネイティブ開発

クラウドネイティブ開発は、クラウド環境を前提とした柔軟な開発手法です。構築から運用までをクラウド上で完結でき、リソースの自動拡張や頻繁なアップデートが簡単にできます。

たとえば、ECサイトやオンライン予約システム、SaaS型業務ツールなど、利用状況に応じて機能を加える必要があるサービスに最適です。リモート開発やスピード重視の開発体制との相性も良く、導入が広がっています。

シフトレフト/シフトライト

シフトレフトは、設計や実装の早い段階で品質確認やテストを行い、バグや手戻りを最小限に抑える手法です。一方、シフトライトはリリース後の実運用からもフィードバックを収集し、継続的に品質を改善します。両者を併用することで、初期品質と運用改善の両立が可能です。

特にセキュリティ重視のシステムやアジャイル・DevOpsと組み合わせた運用が近年増加しています。

ローコード/ノーコード開発

ローコード/ノーコードは、専門知識がなくてもシステム開発ができる手法で、視覚的な操作で業務アプリや社内ツールを短期間で構築できます。近年は、あらかじめ用意されたパーツを組み合わせることで、画面設計や処理フローを直感的に作成できるようなサービスが多数登場しています。

技術者や専門的なノウハウも不要であり、日報アプリや申請フローの自動化など、現場主導での業務改善やDX推進を支える選択肢として導入が広がっています。

DevOps/DevSecOps

DevOpsは、開発と運用が一体となり、継続的に改善とリリースを進める手法です。DevSecOpsはそこにセキュリティ対策を組み込み、開発初期から安全性を担保します。CI/CD、自動テスト、脆弱性検査などのツールを組み合わせることで、品質とスピードの両立が可能です。

近年は、クラウド環境を活用したDevOps基盤の整備が進み、全社的な開発体制見直しにも影響を及ぼしています。

スパイラル型開発

スパイラル型開発は、設計・実装・テストを小単位で繰り返しながら段階的に完成度を高める開発手法です。たとえば大規模システムを複数のサブシステムに分割し、順に納品・評価しながら進める形式です。

顧客の要望変化に応じやすく、段階的にフィードバックを反映できます。古くなった基幹システムの段階的な作り直しや、開発期間の長い案件での活用が増えており柔軟性とリスク低減を両立できることが支持されています。

開発手法の選定ポイント

開発手法は、どれが優れているかではなく、プロジェクトの条件や制約に応じて最適なものを選ぶことが重要です。ここでは、自社に合った開発手法を選ぶ際に押さえておきたい、以下5つの判断基準について解説します。

- 開発規模と複雑さ

- 予算と納期のバランス

- チームの技術レベル

- 要件変更への対応力

- 許容できるリスク範囲

1.開発規模と構成の複雑さを見極める

プロジェクトの規模や構成の煩雑さによって、適切な開発手法は異なります。小規模で詳細まで決まっているような機能開発ではアジャイルやローコードが効果的です。

一方、大規模な業務システムなどでは、工程が整理しやすいウォーターフォールやスパイラル型の方が適しており、スムーズな進行と品質確保につながります。

2.予算制約と納期のバランスを考慮する

予算や納期に制限がある場合、コストと開発スピードを両立できる手法の選定が重要です。テンプレート型のPWAやローコードは初期開発を早く低コストで進められる一方で、機能制限がある場合もあります。予算を重視するのか、納期を厳守したいのか、目的を明確にした上で手法を比較する必要があります。

3.チームの技術レベルと実績を踏まえる

開発チームのスキルや経験値は、手法の選定に大きく影響します。アジャイルやDevOpsのような柔軟な手法は、経験豊富なチームでこそ真価を発揮します。反対に、開発手順や役割分担が明確なウォーターフォールは、経験が浅いメンバーでも進行しやすく、教育を兼ねたプロジェクトに最適です。

4.要件変更への柔軟な対応が可能か評価する

プロジェクト中に要件変更が想定される場合、変更に強い開発手法を選ぶことが重要です。アジャイルやスパイラル型は段階的に開発・見直しを行えるため、仕様変更の影響を抑えやすいといえます。逆に、要件が固まっているシステムでは、進行計画が立てやすいウォーターフォールの方が効率的です。

5.許容できるリスクの範囲を把握する

手法選定では、万が一失敗したときにどの程度までリスクを許容できるのかの見極めも欠かせません。公共系や業務基幹システムでは、計画性と信頼性が重視され、堅実な手法が求められます。

一方で、小規模な新規開発や実証実験では、柔軟性を重視したアプローチで段階的に進める選択肢も有効です。

まとめ

システム開発では、最新技術の理解だけでなく、自社に合った手法を選ぶ視点が重要です。プロジェクトの規模や体制、柔軟性に応じて、最適なアプローチは異なります。実際にどのような選定が成果につながったかを知るには、他社の事例が大きな参考になります。

以下の資料では「Sun Asterisk」が手がけた開発の事例を通じて、クラウドやAI、アジャイル開発など最新トレンドを取り入れた案件の進め方や成果を詳しく紹介しています。技術選定や社内提案の参考として、ぜひダウンロードしてご覧ください。

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。

アジャイル開発で最低限抑えておきたいポイントをチェックリスト化いたしました。