システム開発を進めるにあたって、近年注目されているのが「パッケージ開発」です。パッケージ開発はあらかじめ機能が備わったソフトウェアをベースにシステムを構築する手法で、開発期間やコストの大幅な削減を見込めます。

今回は、システム開発パッケージとスクラッチ開発の違いをさまざまな観点から比較し、パッケージ開発のメリット・デメリットや適した開発案件について解説します。コスト削減や短期間導入を目指す企業の担当者は、ぜひ参考にしてください。

パッケージ開発とは?

パッケージ開発は、あらかじめ汎用的な業務要件を盛り込んだソフトウェアを利用し、各開発要件に応じて必要な機能をカスタマイズしていく開発手法です。

業種や業務に応じた標準的な機能がパッケージにはじめから組み込まれているため、一から開発する必要がなく、開発期間やコストを大幅に削減できます。業務システムや在庫管理システムなどの定番のアプリケーションを開発する際は、パッケージ開発を取り入れるのが効率的です。

また、パッケージの開発元による保守やバージョンアップも自動で行われるため、長期的な運用や機能の拡張にも対応しやすいという利点があります。

スクラッチ開発との違い

スクラッチ開発は、一から独自にシステムを構築する従来の開発手法です。それぞれの開発要件に最適化した機能を自由に設計できる一方、開発期間が長期化しやすく、開発コストも高くなる傾向があります。

パッケージ開発はテンプレートをもとにシステムを構築するため、一般的にはスクラッチ開発と比べて、導入までの期間が短く、工数も少ないため、低コストで開発を行えますが、開発内容の柔軟性は高くありません。

| 項目 | パッケージ開発 | スクラッチ開発 |

|---|---|---|

| 開発期間 | 短い(数週間〜数か月) | 長い(数か月〜1年以上) |

| コスト | 比較的低い | 高い |

| 自由度 | 低い | 高い |

| リスク | 既存実績ありで低め | 新規開発要素多く高め |

どちらの開発手法が適しているか比較するポイント

スクラッチ開発とパッケージ開発にはそれぞれ得意分野・苦手分野があるため、どちらの開発手法を採用するかを慎重に見極める必要があります。そこで判断基準として挙げられるのが、開発要件の複雑さ・開発予算・開発スケジュールなどの項目です。

たとえば、標準的な機能のアプリケーションを開発する場合や、早期の導入を目指す場合は、パッケージ開発が適しています。

一方で、開発要件の独自性が高くパッケージでは対応しにくい場合は、スクラッチ開発が有効です。また、将来的なシステムのカスタマイズや拡張の可能性も考慮する必要があります。

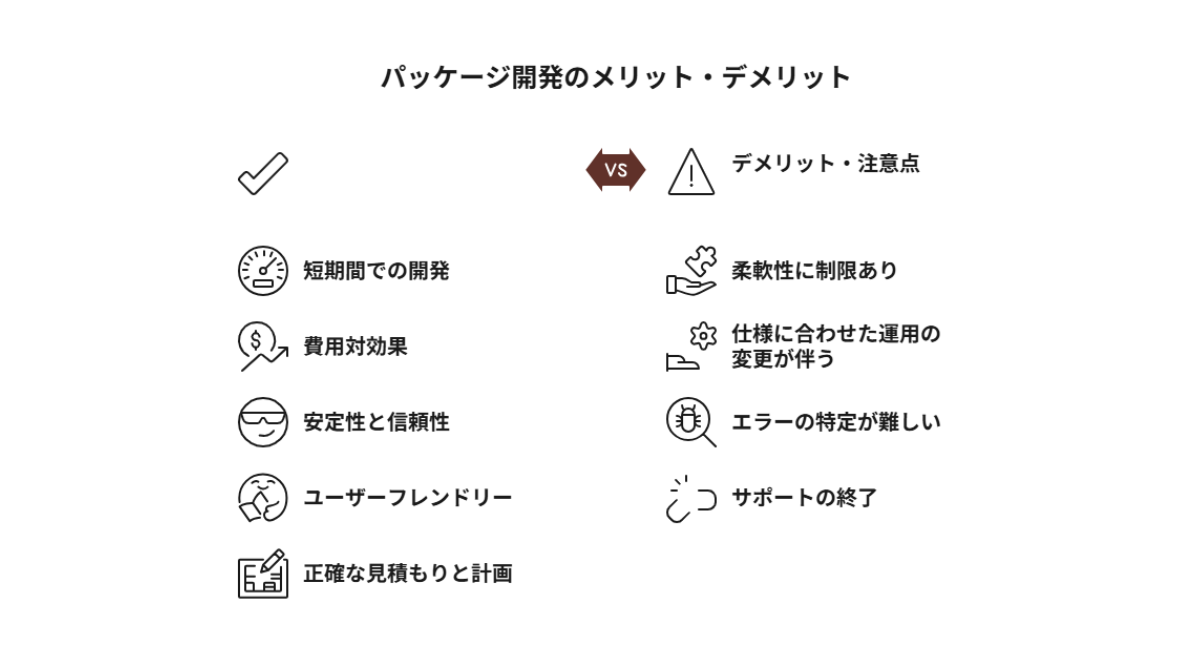

パッケージ開発のメリット

パッケージ開発は開発効率やコスト面で多くの利点があります。

短期間で開発できる

既存の基盤を活用できるため、導入までが早いのが最大の利点です。

パッケージ開発は、既存のソフトウェア基盤の活用によって要件定義や設計工程を簡略化でき、導入から稼働までのリードタイムをスクラッチ開発よりも大幅に短縮できます。開発要件にフィットするパッケージを選定し、必要なカスタマイズや設定を行えば、最短で数週間から数か月で開発が完了するケースもあります。

開発費用を抑えられる

設計・構築の工数を削減できるため、開発費用を大幅に抑えられます。

パッケージ開発はすでに完成されたソフトウェアをベースに開発を進めるため、一から設計・構築するスクラッチ開発に比べて開発費用を抑えることが可能です。

開発工数の少なさによって人件費を削減できるうえ、多くの企業に利用されている製品であればライセンス費やサポート費用も割高になりにくいでしょう。

安定性が高くエラーが起こりにくい

多くの導入実績とテストを経ている場合が多く、安定性が高い・不具合が少ないです。

パッケージソフトは多くの導入・運用やテストの実績を持つため、安定性が高く、エラーや不具合の発生率が低いというメリットもあります。

ベンダー側で定期的なバグ修正やバージョンアップが行われ、最新のセキュリティパッチも提供されるため、安心して長期利用できるでしょう。スクラッチ開発で起こりがちな、テスト不足による不具合や仕様変更によるエラーも最小限に抑えられます。

経験の浅い開発者でも対応しやすい

マニュアルやUIが整備されており、専門知識が少なくても運用可能です。

パッケージソフトには操作マニュアル・管理画面・ユーザーインターフェースが整備されており、高度な開発スキルがなくても導入・運用が行える仕様になっています。そのため、経験の浅い開発者やエンジニア以外のIT担当者でも、比較的簡単に対応できるでしょう。

また、ベンダーからの技術サポートが充実している製品も多く、システム導入後の社内教育コストも抑えられます。

正確な見積もりと開発計画を立てやすい

機能や範囲が明確なため、計画や予算の見積もりがしやすいです。

機能や開発範囲が明確なパッケージソフトの導入は、開発スケジュールや予算の見積もりがしやすいのも利点です。パッケージには開発における標準的な工程が整備されているため、当初の計画からブレにくく、スケジュールの目処を立てやすいでしょう。

また、開発の初期段階から納品物を視覚化できており、関係者間での認識のズレが起こりにくくなります。

パッケージ開発のデメリット・注意点

パッケージ開発には多くのメリットがある一方で、導入時に注意すべきデメリットもいくつか存在します。

柔軟性が低く開発内容に制限がある

パッケージ開発は開発内容を既存のソフトウェアに依存するため、独自の業務フローや開発要件の場合は適合するパッケージを見つけにくい可能性があります。カスタマイズ性には限度があり、思いどおりの仕様に変更できないことも珍しくありません。

業界特有の業務や社内独自のルールが多い場合は、パッケージ開発のメリットを享受しにくいでしょう。

パッケージに沿った業務フローの変更・運用を行う必要がある

パッケージソフトは一定の業務フローによる開発を前提としているため、開発側がその仕様に合わせて業務フローを変更しなければならないケースがあります。

急なフローの変更は現場からの抵抗や混乱を招きやすいうえ、社内教育やマニュアル整備も必要です。特に、自社が一般的なシステム開発のフローと異なる場合は注意しましょう。

システムエラーの究明が難しい

パッケージ製品はソースコードが非公開のものが多く、不具合やエラーが発生した際に自社で原因を特定できない可能性があります。

エラーの内容によってはベンダーに問い合わせて対応してもらう必要があり、かえって時間がかかるかもしれません。パッケージソフトに加えて外部連携やカスタマイズを行っている場合は、より原因の特定が難化します。

サポートが終了する可能性がある

パッケージ製品にはライフサイクルがあり、一定期間を過ぎるとバージョンアップの打ち切りやサポート終了となるケースがあります。サポートが終了するとセキュリティ対策やバグ修正が行われないため、継続利用が難しくなるでしょう。

将来的なバージョンアップや代替製品への移行計画を強いられる可能性を考慮し、製品の導入前にベンダーの保守体制や今後の開発方針も確認しておくことが大切です。

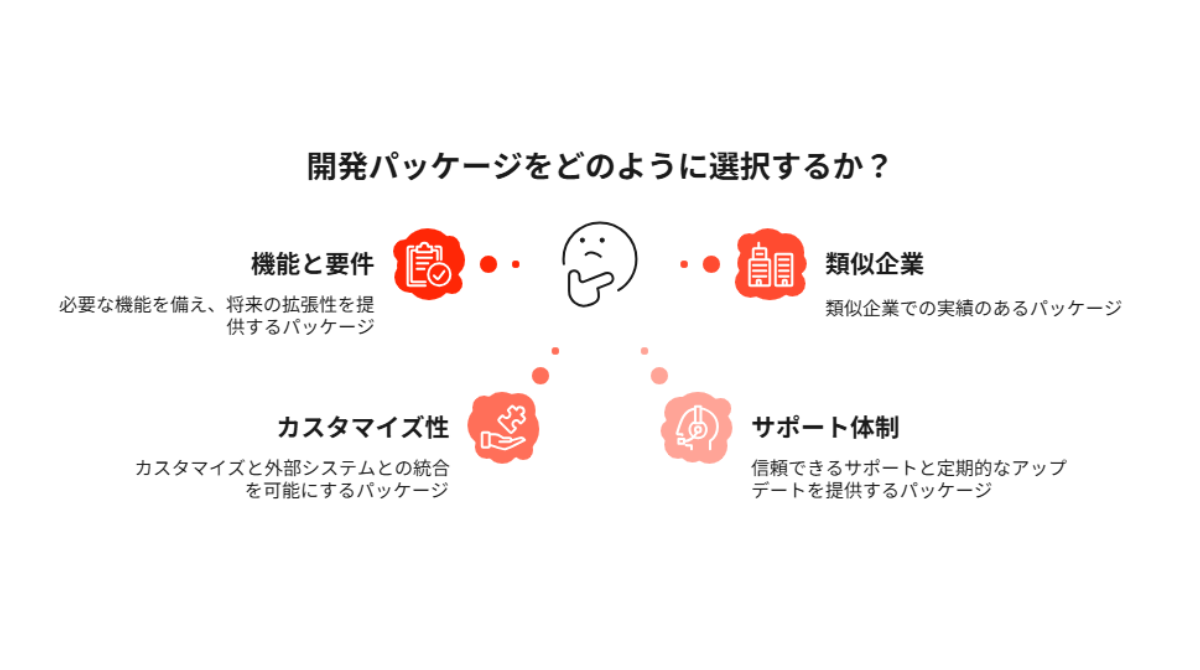

開発パッケージの選び方

パッケージ開発を成功させるためには、自社の開発要件に適したパッケージ製品を選定することが重要です。以下のチェックポイントを参考にしながら、導入するパッケージを慎重に見極めましょう。

必要な機能・要件が備わっているものを選ぶ

はじめに自社が必要とする開発機能を要件定義で洗い出し、それらを標準搭載しているパッケージソフトを絞り込みましょう。拡張性や将来的な機能追加の可能性も考慮し、長期的に運用できるパッケージを選ぶことが大切です。

類似企業や類似開発内容で採用されているものを選ぶ

自社と同規模・同業種の企業が導入している実績があるパッケージは、開発要件への適合性が高く、運用方法やカスタマイズ範囲が具体的にイメージしやすいのがメリットです。

ベンダーの公式サイトや製品カタログで紹介されている導入実績を確認し、自社の開発要件と照らし合わせながら選定しましょう。

カスタマイズ性の高さから選ぶ

パッケージ開発では、自社の開発要件にフィットさせるために、一定のカスタマイズを行うケースがあります。このような作業を見越した上で、導入するパッケージのカスタマイズ性や柔軟性をチェックしておくことが大切です。

設定変更の範囲やAPI連携の有無、外部システムとの接続のしやすさも比較しましょう。

サポート体制の充実さから選ぶ

導入後の運用をスムーズに行うためにも、ベンダーのサポート体制が充実しているかどうかも大切な判断材料となります。問い合わせ窓口の有無・窓口対応時間・FAQやマニュアルの整備状況などを事前にチェックしておきましょう。

また、トラブル発生時の対応スピードや、定期的なアップデートの提供可否なども確認しておくと安心です。

パッケージ開発導入の流れ

パッケージ開発を導入する際は、はじめに業務要件の整理をして複数のパッケージ製品を比較検討し、自社に最適なパッケージを選定します。

導入するパッケージが決まったら、パッケージに合わせた開発やカスタマイズを実施し、動作テストを行いましょう。その後は社内への説明やマニュアル整備などの準備を経て本番環境へ導入し、保守運用や機能改善を行います。

<導入の流れ>

| ステップ | 期間 | 担当 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 1. 開発要件を整理 | 約1〜2週間 | IT部門・現場担当 | 必要な機能・要件を洗い出し、優先順位をつける。WBSを活用することで抜け漏れを防ぎやすくなる。 |

| 2. パッケージ製品を選定 | 約2〜4週間 | IT部門・経営層・購買部門 | 複数製品を比較し、サポート体制やカスタマイズ性を加味して最適なものを選定。 |

| 3. パッケージに沿った開発・テスト | 約1〜3か月 | IT部門・ベンダー | カスタマイズや設定を行い、テスト環境で動作を確認。超過分の不具合があれば修正。 |

| 4. 本番環境へ導入 | 約1〜2週間 | IT部門・現場担当 | 操作トレーニングを実施し、現場がスムーズに利用開始できる体制を整備。 |

| 5. 保守運用や改修 | 継続 | IT部門・ベンダー | 利用状況を踏まえ、必要に応じて機能追加や改修を実施。サポート終了に合わせた移行計画も検討。 |

まとめ

パッケージ開発は短期間・低コストで導入できる一方、開発内容の柔軟性には制約があります。パッケージ開発のメリットを最大限引き出すためにも、自社の開発要件がパッケージ開発に適しているかどうかを慎重に見極めてから取り入れましょう。

Sun Asteriskは、WBSを活用したスムーズなプロジェクト進行や効率的なプロジェクト管理を行う方法を熟知しています。これからプロジェクトを立ち上げる人やプロジェクトのタスク管理に悩んでいる人は、ぜひ以下の資料を活用してみてください。

>> 【テンプレート付】WBS 基本と実践(無料ダウンロード)

WBS(Work Breakdown Structure)について、基本の解説と、作成方法を具体的にご紹介いたしました。

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。