業務システム開発を成功させるには、開発工程や使用言語、運用リスクの把握が欠かせません。どれだけ高機能でも、準備や判断を誤れば効果を発揮できないおそれがあります。この記事では、システム開発の流れや主要言語の特徴、導入時の注意点や求められるスキルについて、わかりやすく解説していきます。

目次

業務システムとは

業務システムとは、日々行う業務を効率よく処理するために構築されるソフトウェアの仕組みです。販売管理や在庫管理、勤怠集計など、用途や部門に応じて多様なシステムが存在します。これらは単なるツールではなく、業務の標準化や情報の一元管理を支える基盤です。

ここでは、代表的な業務システムの種類や情報系・基幹系システムの違いについて解説します。

代表的な業務システムの種類と開発のポイント

業務システムには、勤怠管理や人事給与、販売管理、在庫管理、営業支援など、部門や業務ごとに多様な種類があります。システムごとの概要や開発時の注意点を表にまとめているため、参考にしてみてください。

| システム種別 | システムの概要と開発時の注意点 |

|---|---|

| 勤怠管理

システム |

従業員の出退勤や休暇申請を記録・集計します。開発時は労働基準法や社内就業規則に合わせたカスタマイズが必要になる場合が多く、法改正へのアップデート計画も考慮しておくと安心です。 |

| 人事給与

システム |

従業員情報や給与計算、賞与、社会保険手続きなどを管理します。計算ロジックや税制改正への対応が欠かせため、更新やメンテナンスを容易にする構造設計が重要です。 |

| 販売管理

システム |

受注から出荷、請求までの販売プロセスを管理し、取引状況をリアルタイムで把握できます。開発時は会計や在庫管理など既存システムとのデータ連携方式を明確にしておくことで、業務効率を高める設計にする必要があります。 |

| 在庫管理

システム |

商品の入出庫や在庫数を管理し、欠品や過剰在庫を防止します。リアルタイム性が求められるため、バーコードやIoTとの接続速度・精度を事前に検証しておくことがポイントです。 |

| 営業支援

システム (SFA) |

商談経過や商談ごとの接点履歴を記録し、営業活動の効率化を支援します。現場での使いやすさが定着に直結するため、入力項目や画面設計は営業担当者の意見を取り入れることが欠かせません。 |

共通する目的は、手作業や属人対応を減らし、業務を標準化・効率化することにあります。最近では複数の機能を一体化した統合型システムも増えており、情報の一元管理や部門間の連携強化が可能です。導入目的に応じて必要な機能を見極めることが重要です。

>>【資料】業務システム改善の考え方とアプローチ(無料ダウンロード)

情報系・基幹系システムとの違い

基幹系は、受発注や会計、生産など企業活動の中核を担うもので、停止すれば業務そのものが止まるリスクがあります。

一方、情報系はメールやグループウェアなど業務を支援する役割で、仮に停止しても業務継続は可能です。

この違いを理解しておくことで、重要度に応じた対策や開発優先度の判断がしやすくなります。

業務システムの開発で得られるメリット

業務システムは、生産性の向上や働き方の見直しにも関わる重要な仕組みで、属人化対策や業務の安定性を高める効果があります。また、柔軟な働き方やコスト削減につなげることも可能です。ここでは、業務システム開発のおもなメリットを解説します。

業務の自動化と作業品質の安定化

業務システムの導入により、手作業で行っていた業務を標準化・自動化できます。ルールに沿って処理が行われるため、ヒューマンエラーが起きにくくなり、品質のばらつきも抑えられます。

さらに、帳票の作成やデータ入力などの単純作業を減らせれば、従業員はより付加価値の高い業務に集中することも可能です。結果として、生産性と作業品質の両立を図れることは大きなメリットといえます。

これらのメリットを確実に実現するためには。開発工程をもれなく管理することが重要です。詳細は、『作業漏れゼロ!WBS 基本と実践』をご覧ください。

物理資源の削減とワークスタイルの柔軟化

業務システムは、紙の書類や物理サーバーに頼らない環境づくりを後押しします。クラウド活用により、文書やデータをオンラインで一元管理でき、書庫やサーバールームなどのスペースを大幅に削減することが可能です。

また、どこからでもアクセス可能な環境が整えば、テレワークやフレックス制といった柔軟な働き方も実現しやすくなります。ITの導入が働き方改革の土台となります。

業務システム開発にともなう注意点

業務システムの開発には多くのメリットがありますが、導入前後には慎重な対応が求められます。現場の混乱や予期せぬトラブルを避けるには、段階ごとに起こりうるリスクを理解し、あらかじめ対策を講じておくことが重要です。ここでは、スムーズな導入と運用を実現するために押さえておきたい注意点を解説します。

初期導入時の負担と社内調整の必要性

業務システムの導入時は、現場の業務フローや役割分担に変化が生じるため、社内調整が不可欠です。必要な機能や運用方法を整理しないまま導入を進めると「使いにくい」「現場に合っていない」といった不満が噴出するおそれもあります。

従業員の理解や協力を得るには、導入目的の共有や操作説明会などを通じた準備が必要です。混乱を防ぐには、計画的に導入を進めることを意識しましょう。

障害発生時の影響範囲と対応体制の整備

業務システムは利便性が高い反面、障害が起きた際の影響が広範囲に及ぶ可能性があります。特に受発注や会計など、基幹業務に関わるシステムでは、停止による損失が大きくなりがちです。

そのため、障害時の復旧手順や連絡フローをあらかじめ整備し、迅速に対応できる体制の構築が欠かせません。想定外の事態にも備えた運用設計にしましょう。

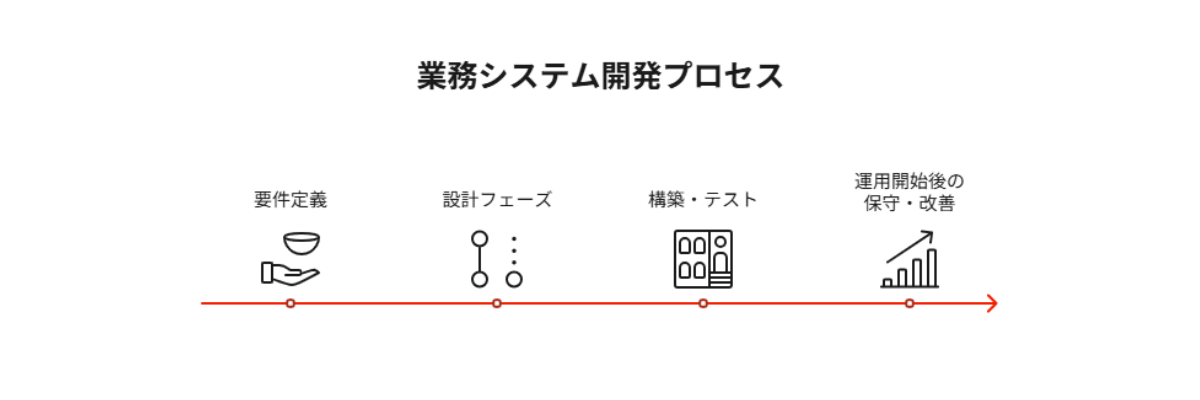

業務システム開発の基本プロセス

業務システムの開発は、思いついた機能をすぐに形にするわけではなく、段階を踏んで進めることが重要です。計画の精度や進め方によっては、完成後に想定外の手戻りや運用トラブルが発生することもあります。ここでは、開発をスムーズに進める上で押さえておきたい基本的なプロセスについて解説します。

要件定義

要件定義では、システムに「何が必要か」「何を実現すべきか」を明確にします。関係部署へのヒアリングを通じて、業務課題や期待される成果を洗い出し、必要な機能や運用条件を文書化します。ここで定めた内容が設計や実装の土台となるため、担当者との認識合わせが極めて重要です。

要望をただ並べるのではなく、実現可能性と業務効果のバランスを取りながら整理することが大切です。

設計フェーズ

設計フェーズでは、要件定義の内容をもとにシステムの構造や動作を具体化します。UIや画面の流れを設計する外部設計と、内部処理やデータベース構成を求める内部設計に分かれ、それぞれ仕様書として文書化します。

この段階での操作性や拡張性、保守性を見据えた判断が重要です。現場業務との整合性や使いやすさを意識して設計することで、後の手戻りを防ぎやすくなります。

構築・テスト

構築フェーズでは、設計書に従ってプログラミングを進め、システムを具体的な形にしていきます。実装後は、単体テスト・結合テスト・システムテストなどを段階的に実施し、意図した動作をするか検証します。

不具合が発生した場合は、原因を特定し、設計との整合性を確認しながら修正を行います。実装とテストを並行して進めれば、品質を保ちながら開発の進捗を安定させることが可能です。

運用開始後の保守・改善

システムの本番稼働後も、保守と改善は継続的に必要です。稼働中に発生した不具合への対応や、業務変更に伴う仕様の調整、セキュリティ対策の更新などがおもな作業です。

また、現場からの声を反映したUI改善や機能追加も行われます。長期運用を見据え、定期的なメンテナンス計画と緊急対応フローを用意しておくことが安定稼働の鍵です。

業務システム開発で使われる代表的な言語

業務システムの開発では、目的や環境に応じてさまざまなプログラミング言語が活用されます。言語ごとに得意分野や適した用途が異なるため、開発方針や将来的な運用体制を踏まえて選定することが重要です。ここでは、現場でよく使われる主要な開発言語と、それぞれの特徴について解説します。

▼代表的な言語と特徴を整理した比較表

| 言語 | 特徴 | 適した用途 |

|---|---|---|

| C# | Windows環境との親和性が高く、グラフィカルなUI開発に強い。Visual Studioとの連携で開発効率も高い。 | デスクトップアプリ、Webアプリ、Windows環境での業務システム |

| Java | OSに依存せず動作、堅牢性と保守性が高い。大規模開発や長期運用に適している。 | 金融システム、基幹系システム、大規模業務アプリ |

| C++ | 処理速度が速く、制御系やリアルタイム処理に強い。柔軟性が高いが構文はやや複雑。 | 制御系システム、組み込み系、基幹系システム、高性能アプリ |

| Python | 文法が簡潔で開発スピードが速い。データ分析や自動処理に強く、ライブラリが豊富。 | データ分析、業務自動化、AI連携、業務改革システム |

C#|Windows環境に強くUI開発も得意

C#はマイクロソフトが開発した言語で、Windows環境との親和性が高く、業務システムとの相性も良好です。グラフィカルな操作画面を効率的に設計でき、デスクトップアプリやWebアプリ開発に幅広く対応します。Visual Studioとの連携により開発効率が高く、生産性を重視する現場でも多く採用されています。

Java|堅牢性が高く大規模開発に適する

JavaはOSに依存せず動作する汎用性とトラブルが起きにくい安定した動作が特長の言語です。銀行や保険など高い安定性が求められる業務システムでも多く採用されています。大規模なプロジェクトや長期運用を前提としたシステムに適しており、保守性や再利用性の高さから、現在も企業システム開発の中心的な選択肢となっています。

C++|高速処理と制御系で強みを発揮

C++はC言語を拡張した構造で、処理速度の速さと高い自由度が特長です。リアルタイム処理が求められる業務や制御系・組み込み系のシステム開発において強みを発揮します。操作や構文はやや複雑ですが、柔軟な開発が可能で、基幹系システムや高性能アプリケーションの開発現場で根強く使われています。

Python|データ処理や連携性に優れる

Pythonは文法が簡潔で読みやすく、開発スピードの速さが魅力の言語です。データ分析や自動処理、外部ツールとの連携に強く、業務データを活用したシステム開発に適しています。ライブラリが豊富で、拡張性にも優れており、AIや自動化を取り入れた業務改革を進める企業でも多く活用されています。

業務システムの開発には専門知識だけでなく対話力や思考力も重要

業務システムの開発では、プログラミングや設計といった技術力だけでなく、課題の本質を見極める思考力や関係者と認識をすり合わせる対話力も重要です。

業務内容の理解や仕様のすり合わせには、クライアントの意図を的確にくみ取る姿勢が欠かせません。多様な業種や業務に対応するには、論理的に考え、相手に伝わる言葉で説明できる力が求められます。

まとめ

業務システムの開発を成功させるには、工程ごとの理解や適切な言語選定だけでなく、社内調整や運用体制まで見据えた計画が欠かせません。要件定義から保守までの各フェーズで判断を誤らないためにも、全体を見据えた設計と進行管理が求められます。特に中長期にわたる開発プロジェクトでは、スケジュールやタスク管理の精度が成否を大きく左右します。

作業の抜け漏れを防ぎ、開発工程を着実に進めるには、WBSを活用した構造的なタスク整理が効果的です。各フェーズの役割や関係者の連携ポイントを明確にすることで、要件のズレや認識違いも回避できます。要件定義や設計の段階から管理精度を高めたい場合は、以下の資料をぜひご活用ください。

WBS(Work Breakdown Structure)について、基本の解説と、作成方法を具体的にご紹介いたしました。

業務システムの課題を見える化し、改善につなげるためのヒントをまとめた資料です。業務システム刷新検討中の方におすすめ。