システム開発では、テスト仕様書を適切に作成することが品質確保の鍵となります。テスト内容や条件を明確にし、関係者間で正確に共有することで、手戻りや不具合の発生を防ぎやすくなります。さらに、効率的なテスト実施や進捗管理にも役立ちます。

この記事では、テスト仕様書の役割や記載項目、作成手順に加え、精度を高めるための具体的なポイントまでわかりやすく解説します。

>> こちらもおすすめ:システム要件 仕様書テンプレート【無料】

目次

システム開発におけるテスト仕様書とは

システム開発におけるテスト仕様書とは、システムが仕様どおりに動作するかを検証するための手順や条件をまとめた文書です。どの機能をどの順序で、どの環境下でテストするのかを明確に定義します。ここでは、システム開発におけるテスト仕様書の概要について解説します。

テスト仕様書の重要性と役割

テスト仕様書は、システム開発で品質を保つための基本文書です。明確な手順や合否基準を定めることで属人化を防ぎ、誰が実施しても同じ品質を確保できます。

さらに、テスト項目を整理することで、漏れを防ぎ効率も向上します。開発者や管理者など関係者間の認識をそろえ、コミュニケーションを円滑にする上で欠かせない存在です。

結合テストや単体テストとの違い

テスト仕様書はどの機能をどの手順で検証し、どの基準で合否を判断するかを定めた計画書です。一方単体テストや結合テストは、その仕様書に基づいて実際に行う工程を指します。

つまり仕様書は「テストの設計図」であり、テスト自体は実行プロセスという関係性です。役割を分けることで、品質を安定させつつ効率的に開発を進められます。

また、テスト工程ごとに利用するドキュメントの対応関係を整理すると理解がスムーズになります。単体/結合/システム/受け入れといった各レベルで、テスト計画書→テスト仕様書→テスト結果報告書の流れを明記しておくと、関係者間での役割分担や成果物の位置づけが明確になります。

テスト仕様書で使用する「テストケース」とは

テストケースは、特定の機能が正しく動作するかを確認するための具体的な手順や条件、期待結果をまとめた単位です。

これに対し、テスト仕様書は複数のテストケースを体系的に整理した「設計図」であり、テスト全体の進行を管理するためのドキュメントです。

仕様書にはテストケースだけでなく、環境設定や実施スケジュール、データ管理方法なども含まれる場合があります。テストケースは「やるべきことのリスト」で、テスト仕様書はそれを含む「テスト計画書」というイメージです。

両者を明確に区別することで、テスト漏れの防止や関係者間の認識共有がスムーズになり、効率的な品質保証が可能になります。

テスト仕様書に記載する項目

テスト仕様書を正しく作成するには、必要な情報を整理して記載することが重要です。項目を明確に定義することで、テストの精度や効率が向上し、関係者間の認識も統一できます。ここでは、テスト仕様書に盛り込むべきおもな項目について解説します。

| 【サンプル表】 | |

|---|---|

| 項目 | 内容(例) |

| 機能名 | ログイン機能 |

| 目的(確認内容) | 正常ログインが可能か確認 |

| 前提条件 | ユーザー登録済み |

| テストデータ | ID: test01 / PW: 1234 |

| 操作手順 | ログイン画面でIDとPWを入力 → ログインボタン押下 |

| 期待結果 | ホーム画面が表示される |

| 合否基準 | 正常に遷移できれば合格 |

| エビデンス | 画面キャプチャ |

| 実行者 | 山田 |

| 実行日 | 2025/09/13 |

| 備考 | – |

対象システムとテスト範囲

テスト対象を明確にすることは、テスト仕様書の精度を高める第一歩です。システム名やバージョン、利用環境を定義し、どの機能をテストするか具体的に記載します。

また、範囲外となる機能も合わせて明示することで、担当者間で認識をそろえ、漏れや重複を防ぎます。これにより、効率的で網羅性の高いテストを実現し、品質向上につなげられます。

実施条件とテスト手順

テストを正確に行うためには、事前条件や操作手順を具体的に示すことが重要です。使用するデータやアカウント、ネットワーク設定などの条件を明記した上でシステム操作の流れを誰が読んでも理解できる形で整理します。

さらに、ログ取得やエビデンスの残し方も統一ルールとして仕様書に含めると、結果共有や検証作業がよりスムーズに進みます。

| 項目 | 記載例 |

|---|---|

| スクショ命名規則 | 機能名_ケース番号_日付.png |

| 保存先 | 共有フォルダ(例:\\server\project\test_evidence) |

| 動画キャプチャ | 不具合再現時は必須で取得 |

テスト環境や前提条件

テスト環境を正確に定義することで、結果の信頼性を確保できます。本番環境・開発環境・ステージング環境から、どの環境で実施するかを明記し、使用するOSやブラウザ、ハードウェアなども具体的に記載しましょう。

さらに必要な初期データや設定条件などの前提も明確にし、チーム内での齟齬を防ぎ、一貫性のあるテスト実施が可能になります。

期待される結果と合否基準

テストの目的を明確にするため、各ケースで想定される結果と合格基準を設定します。正常系と異常系の両方を記載し、どの状態なら合格と判断できるのか具体的に示すことが重要です。

さらに、曖昧な基準を避けることで判断のばらつきをなくし、担当者が適切な評価を下せます。品質を安定させるための必須要素といえる項目です。

テスト仕様書の実務での活用シーン

テスト仕様書は、品質を確保するだけでなく、プロジェクトの進行管理やチーム内での情報共有にも役立ちます。ここでは、開発現場でテスト仕様書が果たす具体的な役割や活用シーンについて解説します。

プロジェクト管理での活用

テスト仕様書は、プロジェクトの進行管理で具体的な作業計画を立てる基盤になります。たとえば、テスト項目ごとの工数や必要時間を算出し、担当者を適切に割り当てる際に使用します。

また、仕様書をもとに進捗表を作成すれば、どの工程が遅れているかを把握しやすく、リソースの再配分やスケジュール調整を即座に行えます。

品質管理における役割

品質管理では、テスト仕様書を使って期待動作や確認手順を共有し、具体的なテスト作業を統一します。たとえば、各テスト項目の操作手順や判定基準を仕様書に沿って実施すれば、担当者が変わっても同じ品質で結果を出せます。

さらに、異常系テストも仕様書に沿って手順化することで、抜け漏れなく検証し、品質を安定させる仕組みを実現します。加えて、比機能面の品質を担保するために以下の観点も考慮すると効果的です。

| 観点 | チェック例 |

|---|---|

| 性能 | 同時接続数、ピーク時応答、スループット、スパイク |

| セキュリティ | 認証・権限、CSRF/XSS、レート制限、監査ログ |

| 互換性 | ブラウザ、OS、端末ごとの動作確認 |

| 障害対応 | ネットワーク切断、外部API 5xx、リトライ、バックオフ |

| アクセシビリティ | キーボード操作、代替テキスト、コントラスト |

ナレッジ蓄積と継続的改善

テスト仕様書と結果をまとめて管理することで、将来の作業効率を高めるナレッジとして活用できます。たとえば、過去に発見された不具合や有効だったテスト手法を仕様書に反映させると、次回以降のテスト設計時に再利用可能です。

これにより、同様の機能を持つ開発案件で効率よくテストケースを作成でき、品質保証プロセスの継続的な改善にもつながります。

>> こちらもおすすめ:システム要件 仕様書テンプレート【無料】

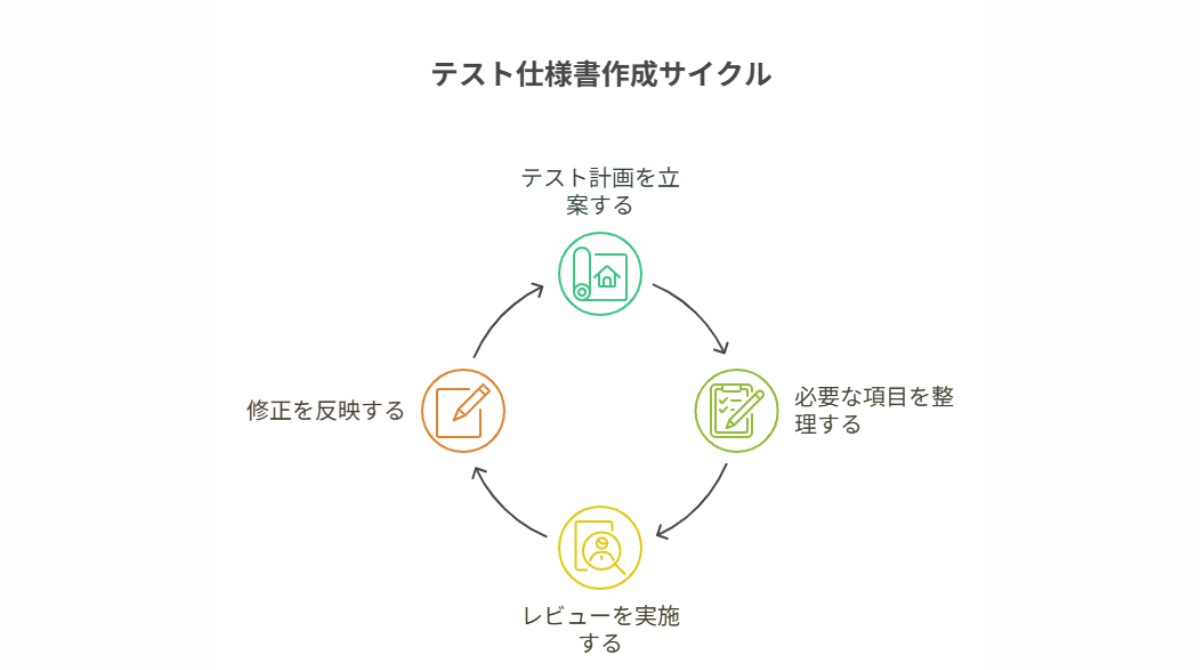

テスト仕様書を作成する流れ

テスト仕様書は、計画立案からレビューまで段階的に進めることで品質が安定します。ここでは、効率的かつ漏れのないテスト仕様書を作成するための具体的な手順を解説します。

1.テスト計画を立案する

テスト仕様書を作成する最初のステップは、テスト計画の立案です。要件定義で定めた品質目標を基準に、対象範囲やテストレベル(単体・結合・システム)を明確化します。どの機能を重点的に検証するかを決め、使用するリソースやスケジュールも計画的に含めることで、作業全体の指針を定められます。

2.必要な項目を整理してドキュメント化する

計画で決めた内容をもとに、必要なテスト項目を整理しドキュメントに落とし込みます。テスト概要、実施条件、手順、期待結果などをフォーマットに沿って記載し、チーム全体で統一した仕様書を作成します。情報を体系的にまとめることで、担当者間での認識差を防ぎ、効率的にテストを進められます。

3.レビューを実施し修正を反映する

作成したテスト仕様書は、実施前にQA担当者や開発者によるレビューを行います。記載漏れや曖昧な表現がないか、最新仕様が反映されているかを確認し、必要に応じて修正を加えます。複数人でチェックすることで、仕様書の精度を高め、テスト品質の安定につなげられるでしょう。

レビューを効率化するためには、以下のようなチェックリストを活用すると効果的です。

| チェック項目 | 確認内容例 |

|---|---|

| 目的の明確化 | 「何を確認するか」が一文で簡潔に書かれているか |

| テストパターン網羅 | 正常系/異常系/例外系が最低1件ずつ含まれているか |

| 境界値の確認 | 境界値テストが含まれているか |

| 期待結果の表現 | 可観測な事実で記載されているか

例:「画面に○○の文が表示される」 |

| エビデンス管理 | 命名規則や保存先が仕様書に明記されているか |

| 要件との紐づけ | 要件ID(例:TR-REQ-xxx)が対応付けられているか |

正確なテスト仕様書をつくるポイント

精度の高いテスト仕様書を作成するには、内容を具体的かつ統一的にまとめることが重要です。ここでは、品質を安定させ、効率的なテストを実現するために押さえておくべきポイントを解説します。

テストケースで「確認すべき内容」を明示する

テストケースには、どの操作で何を確認するテストなのかを一目でわかるように具体的に記載することが大切です。たとえば「会員登録画面で必須項目を入力する」だけではなく「会員登録画面で必須項目入力後、登録完了メッセージが表示されるかを確認する」と書けば、目的が明確になります。

意図をはっきり示すことで、担当者やレビュアーが正しく理解し、効率的かつ正確に作業を進められます。

テスト条件や期待結果を具体的に記載する

テスト結果を正しく判断するためには、実施条件と期待結果を具体的に書くことが大切です。たとえばユーザー情報登録機能テストでは「送信後、データベースのユーザー情報に入力したメールアドレスが正しく保存されること」と記載します。

このように状態や項目を明確にすることで、誰が実施しても同じ基準で判定でき、不具合の見逃しも防げます。実際のサンプルテストケースは、以下の通りです。

▼サンプルテストケース

| 項目 | 記載例 |

|---|---|

| テストID | TC-LOGIN-001 |

| 機能名 | ログイン |

| 目的 | 正しい資格情報で正常にログインできることを確認 |

| 前提条件 | 一般ユーザー user01 が有効、PW有効、アカウントロックなし |

| テストデータ | ID=user01 / PW=Valid#1234 |

| 操作手順 | ①ログイン画面を開く → ②ID/PWを入力 → ③ログインを押下 |

| 期待結果 | ダッシュボードへ遷移し、ユーザー名がヘッダーに表示される |

| 合否基準 | 「/dashboard」に遷移かつヘッダーに “user01” が表示されれば合格 |

| エビデンス | /evidence/sprint12/login/TC-LOGIN-001_pass_20250909-103055.png |

テストケースの網羅性を意識して設計する

テスト設計では、想定されるあらゆるケースを洗い出すことが重要です。たとえばログイン機能なら「正しいIDとパスワードで正常にログインできるか」だけでなく「誤ったパスワード時にエラーメッセージが表示されるか」など異常系のテストケースも含めましょう。

境界値や権限別の動作も網羅的に確認することで、品質を安定させるテスト設計が可能になります。

フォーマットや記載ルールを統一する

テスト仕様書は、複数の担当者が扱うため、フォーマットを統一しておくことが欠かせません。たとえば「入力データ」「操作手順」「期待結果」を同じ表形式で整理すると、誰が見ても理解しやすくなります。

さらに、合格基準やエビデンスの残し方も統一することで、テスト結果の比較や品質レビューが効率的に行え、チーム全体で認識を共有しやすくなります。

仕様変更に対応しやすい管理方法を採用する

テスト仕様書は、開発中の仕様変更に合わせて頻繁に更新されるため、管理方法も工夫が必要です。たとえばGitなどのツールでバージョン管理を行えば、変更履歴を追跡でき、過去の状態も簡単に参照できます。

また、仕様変更時には関連するテストケースをチェックリストで確認し、更新漏れを防ぐことで、仕様書を常に最新の状態に保てます。

まとめ

テスト仕様書は、システム開発における品質確保と効率的な進行管理を実現するための重要なドキュメントです。テストケースの目的や期待結果を具体的に記載し、網羅性を意識した設計を行うことで、誰が実施しても同じ基準で高精度なテストが可能になります。

また、仕様書のフォーマットや記載ルールを統一し、変更に柔軟に対応できる管理方法を採用することで、開発の進行に合わせた最適な運用が行えます。さらに、進捗管理やリソース配分を効率化するには、WBSを活用した計画設計が有効です。

作業漏れを防ぎ、プロジェクト全体を可視化するために、以下の資料をぜひ参考にしてください。

>> 【資料】発注者が知っておきたい「全体テスト計画」の考え方(無料)

>> こちらもおすすめ:システム要件 仕様書テンプレート【無料】

よくある質問

Q テスト仕様書の作成は、まず何から始めるべきですか?

Q テスト仕様書とテストケースにはどのような違いがありますか?

Q 仕様書には具体的にどのような項目を記載する必要がありますか?

Q 記載内容が曖昧だと、どのようなリスクがありますか?

Q テスト漏れを防ぐために意識すべきポイントは何ですか?

Q 複数人でテストを行う際、品質を保つ工夫はありますか?

Q 開発中に仕様変更があった場合、どう管理すればよいですか?

Q テストの支援やその他開発にかかる費用はどのくらいですか?

▼参考資料(いずれも無料配布)

全体テスト計画の考え方を発注者視点で解説いたしました。品質の判断基準や合否条件、役割分担を整理し、後半工程の手戻りを防ぐための実践ガイドを無料公開。

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。