製造業でシステム開発を外部に依頼する際は、適切なサービス選びや費用感の把握が重要です。依頼先を誤ると、コスト増大や機能不足につながる恐れがあります。最適な開発パートナーを見極めることが、業務効率化や品質向上を実現する近道となります。

この記事では、製造業におけるシステム開発の費用相場や発注方法、依頼先の選定ポイントをわかりやすく解説していきます。

目次

製造業向けシステム開発の費用相場

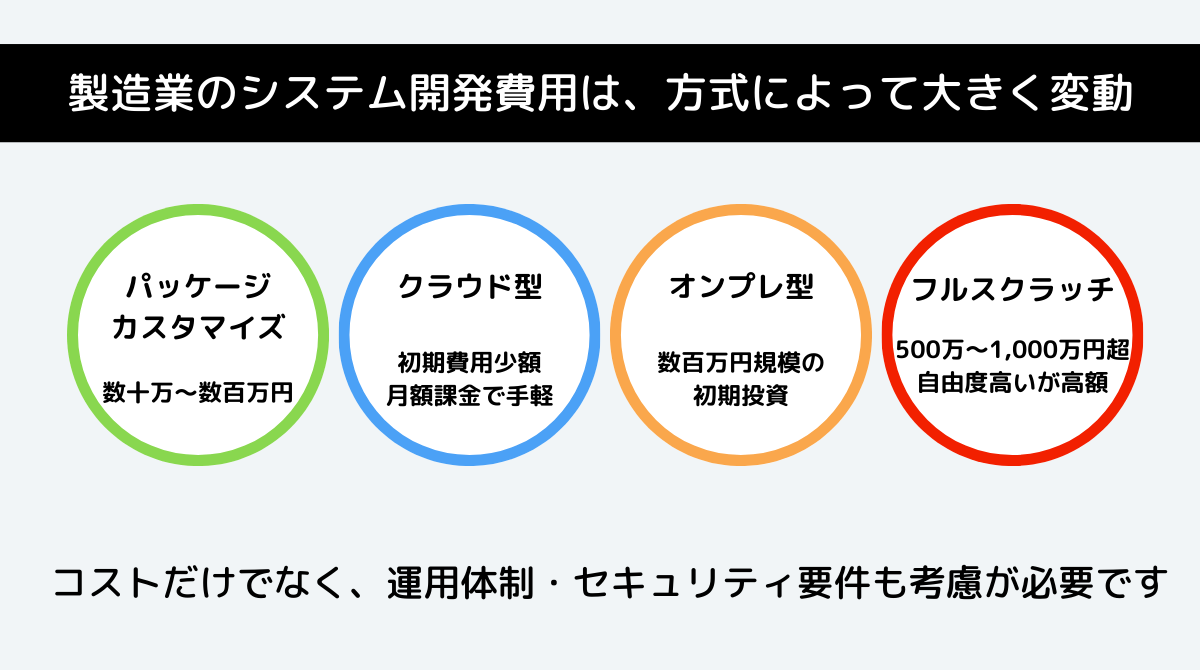

製造業でシステム開発を検討する際、開発方式によって必要なコストは大きく変わります。ここでは、代表的な開発方法ごとに費用目安について解説します。

パッケージカスタマイズ開発の費用目安

既存パッケージを活用しつつ機能を一部追加する場合、クラウド型なら初期費用は数十万円程度で、月額利用料も数万円〜となります。機能追加が多いと数百万円規模になるケースもあります。

費用はユーザー数や拠点数、外部システムとの連携、改修規模(UI/帳票類/ワークフローなど)によっても変動します。導入方式やシステム規模に応じて見積もりを複数社から取得して比較検討することが重要です。

クラウド型とオンプレミス型の費用比較

クラウド型は初期費用が低く、数万円から導入できるものもあります。月額課金で利用する形が一般的で、保守や運用をベンダーに任せられる点も特徴です。オンプレミス型は自社サーバーで運用するため、初期費用が数百万円規模になることもあります。

コストだけでなく、運用体制やセキュリティ要件も含めて選択を検討しましょう。

フルスクラッチ開発の費用と特徴

ゼロから設計するフルスクラッチ開発は、開発コストが高額になりやすく、500万円以上かかる場合もあります。大規模システムでは、1,000万円を超えるケースも珍しくありません。

開発期間は1年以上になることが多く、仕様変更による追加費用も想定しておく必要があります。その分、自社業務に合わせた柔軟な機能を実現できるのが大きな強みです。

製造業におけるシステム開発サービスの選定ポイント

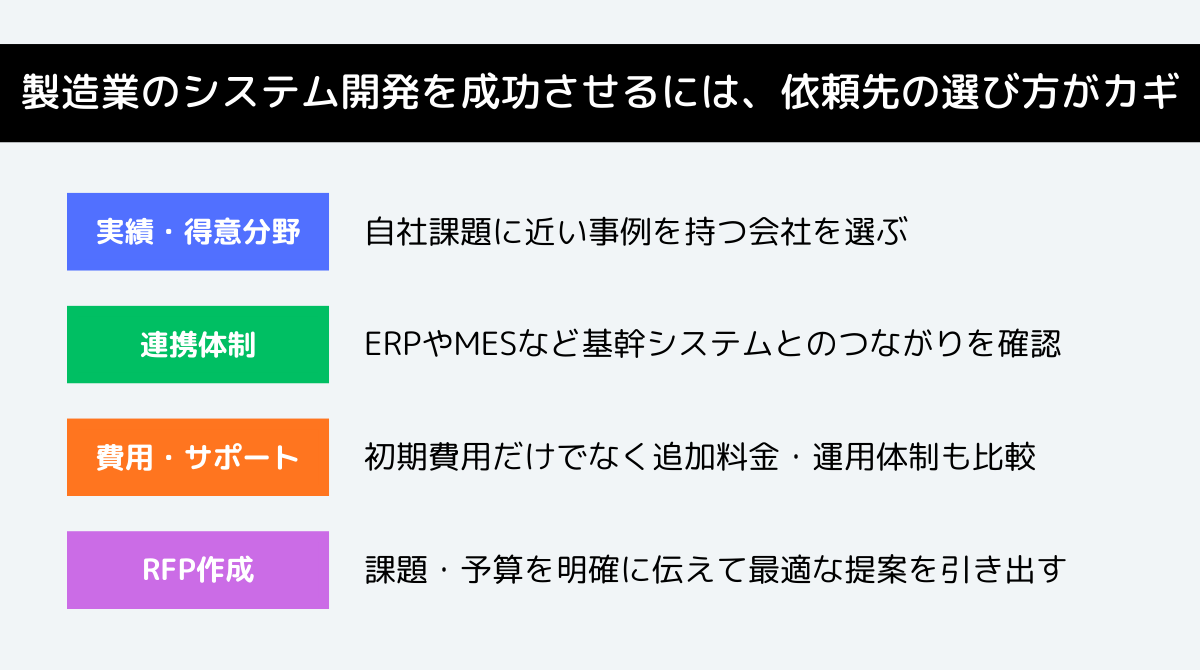

製造業でシステム開発を成功させるには、依頼先やサービスの選び方が重要です。適切な判断をすることで、開発効率や品質の向上につながります。ここでは、依頼前に知っておきたいシステム開発サービスの選定ポイントについて解説します。

開発実績と得意分野を確認する

製造業向けシステム開発では、まず自社の課題を明確にし、その解決実績を持つ会社を選ぶことが重要です。開発会社のWebサイトで過去のプロジェクト事例や得意分野を確認しましょう。似た課題を解決した実績がある会社なら、効率的にシステムを構築できる可能性が高まります。

また、サポートした企業の規模もチェックしておくと、自社と近いケースでの開発力を判断しやすくなります。

ERP対応など連携システムへの対応を検討する

基幹システムとのデータ連携を考える場合は、ERP対応の有無を必ず確認しましょう。ERPに取り込むことで、販売管理や会計システムだけでなく、MES(製造実行システム)やPLM(製品ライフサイクル管理)、EDI(電子データ交換)とも連携でき、計画から実績までを可視化できます。

これにより、原価把握の精度が高まり、業務全体の効率化や将来的な拡張性も期待できます。

費用とサポート範囲を複数社で比較する

開発費用やサポート範囲は複数社の見積もりを取り、条件を比較することが大切です。初期費用だけでなく、仕様変更時の追加料金やオプション費用も確認しましょう。

また、システム導入後の保守・運用サポートの有無も重要です。事業規模や経営の安定性も合わせて検討する必要があります。

自社ニーズを明確にしたRFPで提案を依頼する

依頼内容を正確に伝えるため、RFP(提案依頼書)を作成して開発会社に提出します。課題や目的、予算、スケジュールなどを具体的にまとめておくようにしましょう。

これにより比較検討がしやすくなり、各社からの回答を精査することで、自社に最適なパートナーを見極めやすくなります。

【RFPの例】

| 項目 | 記載内容の例 |

|---|---|

| 現状課題/解決したいKPI | 不良率・在庫回転率・リードタイムなど |

| 対象範囲と優先度 | 拠点・ライン・部門ごとの範囲や優先順位 |

| 連携システム | ERP、PLM、MES、SCADA、WMS、BIなど |

| セキュリティ/ガバナンス | 権限管理、監査、ログ管理、クラウド利用方針 |

| 想定ユーザー数・稼働特性 | 利用者数、ピーク時負荷、24時間稼働の有無 |

| スケジュール制約 | 停止可否、段階導入の要否 |

| 体制/保守 | SLA、一次・二次・三次保守の分担 |

製造業のシステム開発で依頼できるおもなサービス

製造業でシステム開発を進める際には、開発作業だけでなく、企画から運用まで幅広いサポートを受けられます。ここでは、代表的なサービス内容について解説します。

企画・提案サービス

自社の課題や目標をヒアリングして、最適なシステム構想を描くのが「企画・提案サービス」です。たとえば、IoTやAIによるスマートファクトリーの実現を希望すれば、それにふさわしいシステム案を受けられます。

経営視点から課題整理や助言を行うコンサル的支援がある会社もあり、全体的な方向づけをお願いしたい場合に最適です。

システム開発サービス

「システム開発サービス」は、要件に基づいたプログラミングやパッケージのカスタマイズを行い、目的に合ったシステムを構築するサポートです。小ロット多品種の生産やサプライチェーン全体を管理するERPなど、自社の業務形態やスケールに合わせた開発ができます。企業によって得意分野が異なるため、希望に合う会社選びが重要です。

保守・運用サービス

導入後の「保守・運用サービス」は、システムの安定稼働を支える支援です。運用は日常的な監視やセキュリティ更新、問い合わせ対応などを通じて正常な稼働を守り、保守は障害発生時の復旧や不具合修正を迅速に行います。

両者を組み合わせることで、安定してシステムを長く使い続けられる体制を整えられます。

製造業向けシステム開発を外部に依頼するメリット

システム開発をわざわざ外部に依頼することに疑問を持つこともあるでしょう。しかし、製造業特有の業務フローに合ったシステムを開発するのは容易ではありません。

また、専門の開発会社のサポートを受けることには、さまざまなメリットがあり ます。ここではその詳細について解説します。

自社ニーズに合ったシステムを構築できる

開発会社に依頼すると、豊富な開発経験と専門知識を生かして自社に最適なシステムを構築できます。

たとえば在庫管理や原価計算など具体的な課題を伝えると、それを解決する仕組みを提案してもらえるのが強みです。パッケージ型でも適切に選定すれば自社に合う形で導入できます。

製造業特化の専門ノウハウを活用できる

製造業向け開発の実績が豊富な会社であれば、現場特有の課題を踏まえた提案を受けられます。たとえば工程管理や品質管理、IoT連携など、自社に必要な機能を最適化した設計が可能です。

自社で一から知識を蓄積する必要がないため、効率的に高品質なシステムを導入できるのも大きなメリットです。

開発以外の運用・保守サポートも受けられる

システム開発会社の多くは、開発後も保守・運用サービスを提供しています。障害復旧やアップデート対応、セキュリティ対策などを任せられるため、社内で対応する負担を大きく減らせます。

クラウド型では月額料金に含まれ得るケースも多く、オンプレミス型でも必要に応じたサポートを受けることが可能です。

>>【事例】生産管理システムのスクラッチ開発支援|株式会社原田伸銅所

製造業向けシステム開発を依頼する際の注意点

製造業でシステム開発を外部に依頼する際は、費用や品質、契約条件などの複数の視点で注意が必要です。ここでは依頼前に確認すべき注意点を解説します。

開発費用が高額になる場合がある

多機能や大規模なシステムを開発する場合、数百万円から数千万円の費用になることもあります。機能を絞らずに依頼するとコストが膨らみやすいため、必要な機能を優先順位をつけて検討することが重要です。パッケージ活用や段階的な導入で抑える方法もあります。

理想通りのシステムにならないリスクがある

自社の希望を正しく伝えられないと、完成したシステムが理想と異なる場合があります。要件定義や基本設計の段階で開発会社と認識をすり合わせることが大切です。業界知識が不足している会社を選ぶと、ミスマッチが起きやすいため、実績も事前に確認しておきましょう。

信頼できる開発会社を見極める必要がある

開発会社は数多くあるため、自社に合うパートナーを見極めるのは簡単ではありません。価格や技術力だけでなく、製造業での開発実績やサポート体制も確認する必要があります。自社と同業種・同規模での事例を参考にすれば、安心して依頼できる会社を見つけやすくなります。

製造業におけるシステム開発の流れ

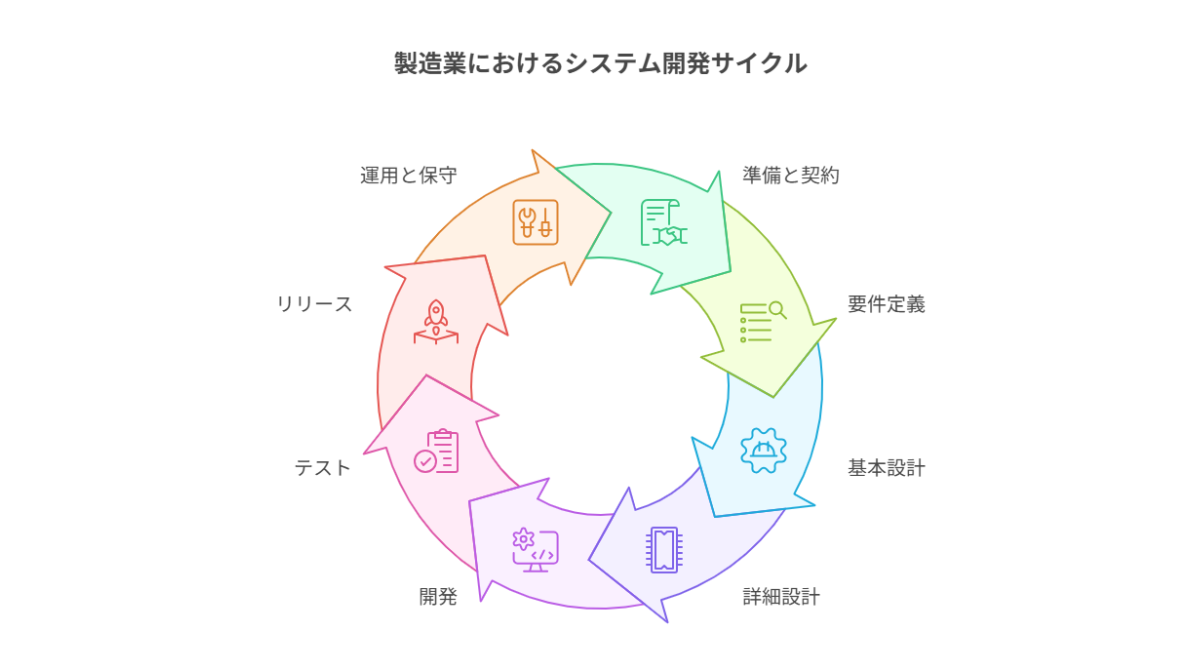

外部にシステム開発を依頼する場合も、開発が進む流れについて理解しておくことで、開発会社と認識を合わせやすく、スムーズにプロジェクトを進められます。ここでは、システム開発のおもな流れを解説します。

依頼準備から契約まで進める

開発を依頼する前には、自社の課題や目的、予算を明確にし、RFP(提案依頼書)を作成していきます。これにより、複数社から見積もりを取り正確な比較検討が可能となります。契約時は内容を十分に確認し、必要に応じて専門家へ相談すると安心です。

要件定義と基本設計で機能を具体化する

契約後は、必要な機能や仕様を整理する要件定義を行います。ここが曖昧では不要な機能追加や予算超過につながるため、開発会社と丁寧にすり合わせることが大切です。基本設計では、画面構成やデータベース設計を決め、システムの全体像を具体化します。

受け入れ基準として、要件定義では業務フロー・ユースケース・非機能(性能/セキュリティ)が承認済みであること、基本設計では、画面遷移図・ERD・外部IF仕様が合意されていることとなります。

詳細設計と開発でシステムを構築する

詳細設計では、基本設計をさらに細分化し、プログラムやデータの動作を具体的に定義します。この段階で仕様の曖昧さを残すと後の開発に影響が出やすいため注意が必要です。設計が固まったら開発を進め、システムの機能を順次実装していきます。

テーブル定義・API仕様・例外処理が明確になっていることが受け入れ基準となります。

テストとリリースで品質を確認する

開発が完了したら、システムが仕様通り動作するかをテストします。単体テストや結合テスト、総合テストなど複数段階で不具合を洗い出すのが一般的です。問題がなければ本番環境へリリースし、運用開始の準備を整えます。品質を確保する上で欠かせない工程です。

テストでは計画からケース設計、結果の確認、不具合修正までの完了判定が可視化されていること、リリースでは切替計画・バックアウト手順・教育が完了していることが受け入れ基準です。

運用・保守で安定した稼働を維持する

システム導入後は、安定稼働を維持するための運用・保守が必要です。運用では日常的な監視やトラブル対応を行い、保守では障害時の復旧や機能改善に対応します。サポート体制の有無や範囲は開発会社によって異なるため、契約前に確認しておくと安心です。

まとめ

製造業でシステム開発を進めるには、開発サービスの選定や開発方法、費用感を正しく把握しておくことが大切です。外部の専門知識を取り入れることで、自社に合ったシステムを効率よく導入できます。まずは、自社に課題を整理し、目的に応じた開発手法や依頼先を選定していきましょう。

複数社の見積もりを比較し、機能とコストのバランスを意識すれば、無駄のないシステム開発が進められるでしょう。システム開発会社の選定や見積もり比較を進める際は「システム開発見積もりガイド」を参考にすると判断の精度を高められます。相見積もり前に押さえておきたい重要な比較ポイントを解説しているため、ぜひご活用ください。

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。

本ガイドでは、複雑になりがちなシステム開発の見積もりの基本構造や比較のポイントをわかりやすく解説いたしました。