近年、生成AIの導入が進み、業務効率化や顧客体験向上などに活用する企業が増えています。その一方で、「開発コストはどれくらいかかるのか」「何に注意すればよいのか」といった企業の声も少なくありません。この記事では、構想立案から開発、運用までの流れに沿って、発生する費用の内訳や相場をわかりやすく解説します。

目次

生成AIの導入ステップ別|費用内訳と相場目安

生成AIの導入においては、開発方法や活用範囲によって必要な費用が大きく変わります。ここでは、構想段階から運用開始までのステップごとに、発生するおもなコストの概要を解説します。

導入構想の立案

生成AIを導入する際は、まずどの業務をAIで効率化したいのかを明確にすることから始めます。現状の課題を整理し、費用対効果を意識した導入計画を立てることが重要です。開発会社と相談しながら概算費用を把握し、必要に応じて要件定義書の作成まで進めると、後工程での手戻りを防ぎやすくなります。

初回相談は無料となるケースが多いですが、依頼が決まり本格的な要件定義などを進めていく場合には40〜200万円ほどかかります。

| 【導入構想】 ・期間:2〜6週 ・体制:PM1・Biz/現場1〜2・技術1 ・費用:40〜200万円 |

PoC(概念実証)で効果を検証

導入構想で方向性を固めた後は、試験的に生成AIを導入しながら効果を検証するPoCを行います。実際のデータを使い、求める精度や機能が実現できるかを確認する重要な工程です。

費用は開発内容やデータ準備の有無によって変動しますが、おおよそ100〜500万円が相場となります。ここで成果を見極めることで、無駄な投資を防ぎやすくなります。

| 【PoC】 ・期間4〜12週 ・体制:PM1・ML/LLM1〜2・FE/BE1 ・費用:100〜500万円(データ前処理や注釈が多いと上振れ) |

システム実装と開発工程

PoCで効果を確認できたら、生成AIを実際の業務に組み込むためのシステム開発を進めます。モデルのチューニングや機器追加を行い、業務システムと連携させる工程です。

開発期間は機能の複雑さによって3〜6か月程度かかる場合が多く、費用はエンジニアの稼働人数に応じて月80〜250万円×人月が目安となります。

| 【実装】 ・期間3〜6か月 ・体制:PM1・ML/LLM1〜2・BE1〜2・FE1・QA1 ・費用:人月80〜250万円×人数×月 |

運用開始と最適化

開発したシステムを本番環境で稼働させ、実際の業務データを使ってAIモデルを運用します。精度の維持や新たな課題への対応のため、モデルの再学習やパラメーター調整が必要になる場合もあります。運用・保守費用は月60〜200万円が相場で、継続的な改善体制を整えることが重要です。

| 【運用】 ・監視・改善・学習更新 月60〜200万円(SLAや再学習頻度で変動) |

生成AIツールの導入

自社開発ではなく既存の生成AIツールを導入する方法もあります。SaaS型サービスであれば、初期費用を抑えつつ短期間で利用を開始できるのが特徴です。

利用料は機能やユーザー数によって異なりますが、一般的には月額数万円〜数十万円程度が目安です。大規模な開発を行う場合と比べると、低コストでスピーディに導入できます。

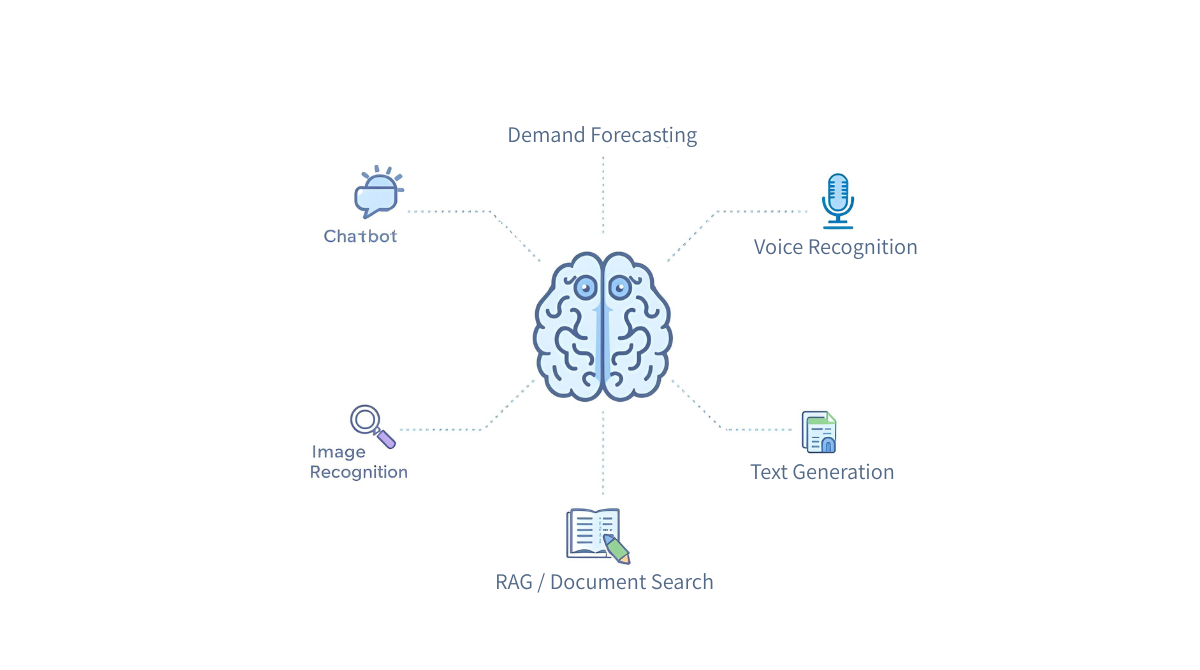

生成AIユースケース別・導入費用の目安

生成AIの活用分野によって、導入に必要な費用は大きく異なります。ここでは、代表的なツールや機能ごとに、導入時の費用相場や特徴をわかりやすく解説します。

需要予測

需要予測AIは、過去の販売データや天候などを基に将来の需要を予測するシステムで、導入コストはおおよそ300〜600万円が目安となります。経験や勘に頼るよりも精度の高い予測が可能になり、在庫過多や欠品による機会損失を防ぎやすくなります。製造業や小売業を中心に活用が広がっている分野です。

AIチャットボット

AIチャットボットは、顧客や社内からの問い合わせに自動で回答するシステムです。導入費用は開発内容によって異なりますが、おおよそ300〜1,000万円が目安となります。問い合わせ対応を自動化すれば、オペレータの業務負担を軽減し、人的コストの削減も可能です。また、応答スピードや回答精度が向上するため、結果的に顧客満足度の向上にもつながるでしょう。

音声認識

音声認識AIは、会議や電話の音声をテキスト化し、分析や翻訳に活用できるシステムです。開発規模により異なりますが、導入費用はおおよそ300〜1,000万円以上が相場となります。議事録作成の効率化や多言語対応が可能になり、従業員の負担を減らしつつ業務の生産性を高められます。

画像認識・外観検査

画像認識・外観検査AIは、製品や部品の撮影データを解析し、不良品や欠陥を検出する仕組みです。導入費用は開発規模により大きく変わりますが、おおよそ400〜1,500万円が目安となります。従来の目視検査に比べ、品質の均一化やヒューマンエラーの防止がしやすく、製造業を中心に導入が進んでいます。

テキスト生成・要約

テキスト生成・要約AIは、文章作成や長文の要約を自動化するシステムです。導入費用は200〜800万円程度が目安で、レポート作成や議事録要約など幅広い業務で活用できます。人手による文章作成時間を大幅に削減できるため、社内の効率化を重視する企業に適しています。

RAG(検索拡張生成)

RAGは、AIに社内文書や規定などの独自データを学習させ、ネット上にない情報も含めて回答を生成する仕組みです。導入費用はおおよそ400〜1,200万円が相場です。社内規定やマニュアル検索の効率化に役立ち、情報共有や問い合わせ対応を大幅にスピードアップできます。

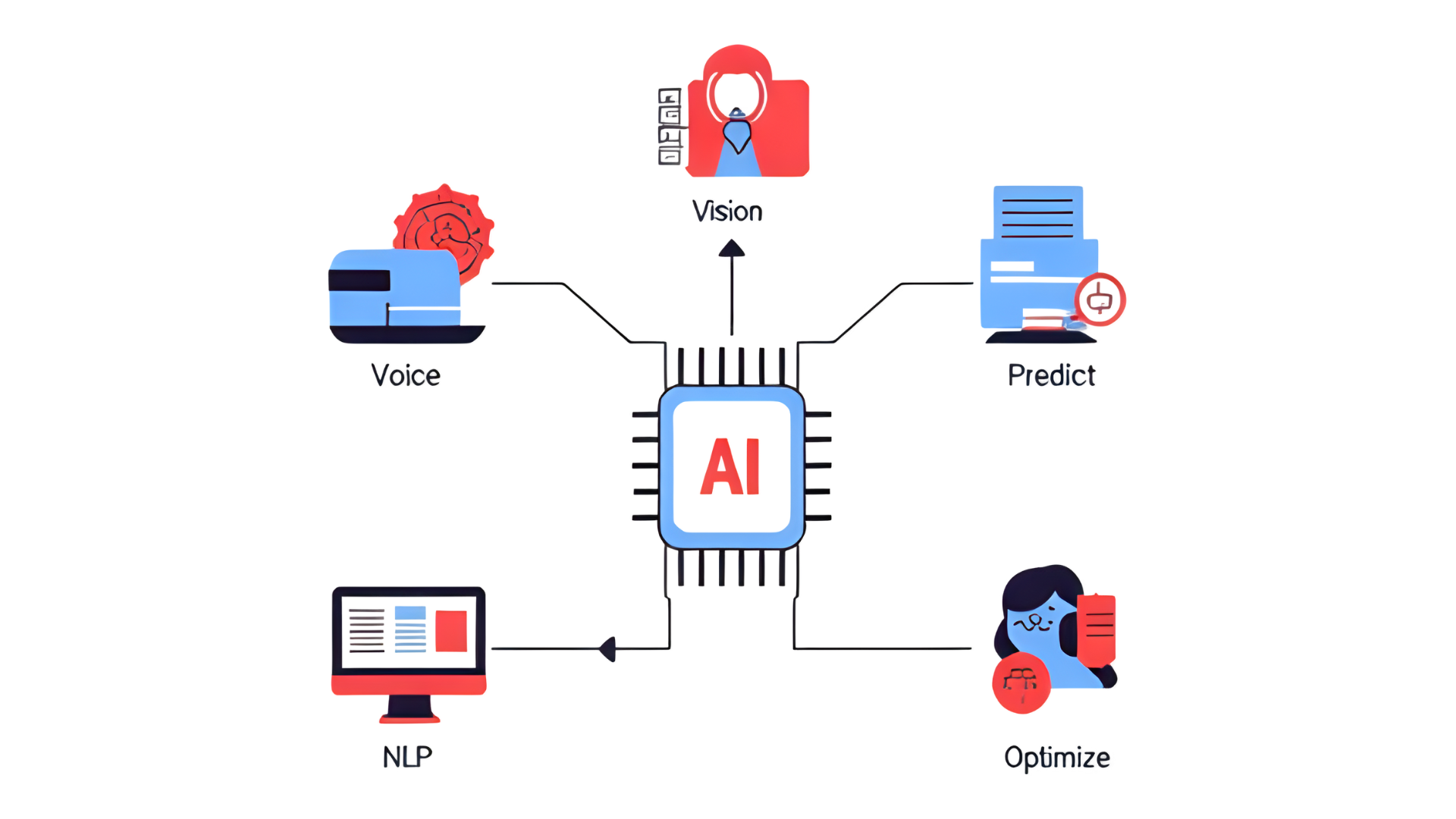

モデル選定と推論コストの考え方

生成AIの導入においては、利用するモデルの種類や規模によって開発・運用コストが大きく変わります。高精度な大規模モデルは柔軟性に優れる一方で、推論コスト(処理コスト)が高くなるのが一般的です。

反対に小規模モデルはコストを抑えやすいですが、精度や応用範囲には限界があります。そのため、ユースケースに応じて「精度」と「コスト」のバランスを見極めることが重要です。

AIモデルの推論コスト

AIを稼働させる際には、学習済みモデルを使って実際に処理を行う「推論」にコストがかかります。推論コストは「リクエスト数 × 入力トークン数 × 単価」で算出されるのが一般的です。処理するデータ量が多いほど費用も増えるため、効率的な設計が求められます。

たとえば、1リクエストあたり平均2,000トークンを処理し、単価0.002円/トークン、月1万リクエストを実行した場合、推論コストは約20万円となります。

コスト最適化のポイント

推論コストを抑えるためには、処理するテキスト量を必要最小限に設計することが効果的です。入力データをあらかじめ整形して不要な情報を減らすほか、キャッシュの活用やバッチ処理によってリクエスト回数を削減できます。

また、用途に応じて大規模モデルと軽量モデルを使い分ける「モデル選定戦略」をとることで、精度とコストのバランスを両立できます。

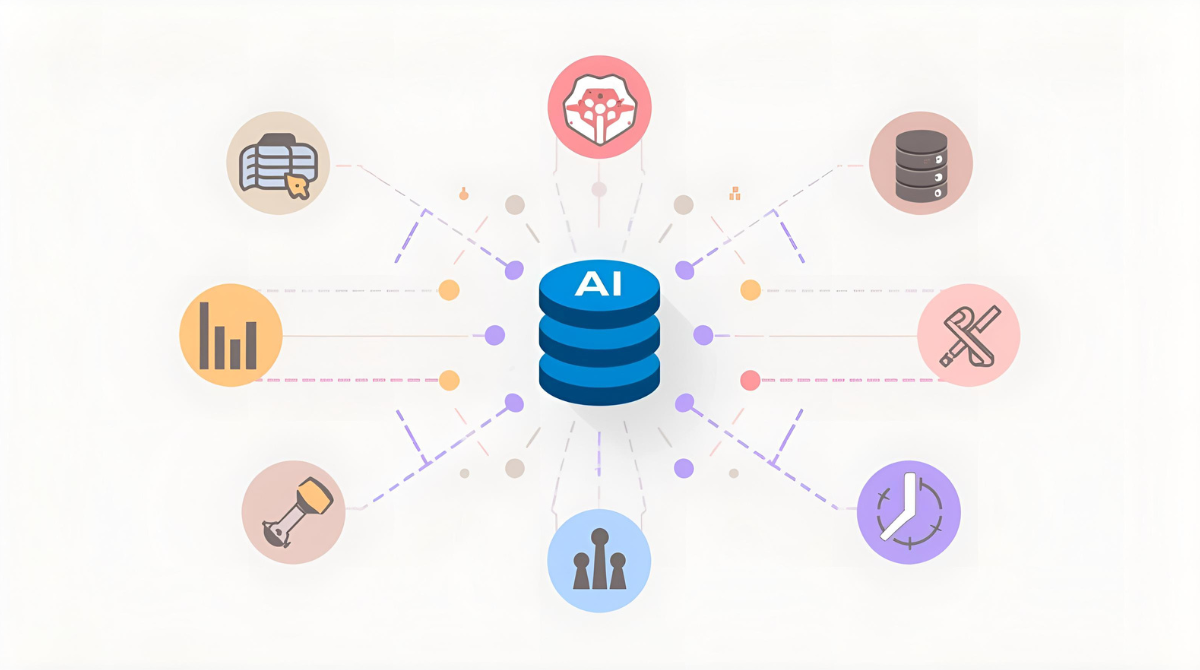

生成AIシステム導入で発生する初期費用以外のコスト

生成AIシステムは、導入時の初期費用だけでなく、運用や保守、インフラ利用料など継続的に発生するコストもあります。ここでは、初期費用以外のコストについて解説します。

運用・保守にかかる継続コスト

運用・保守は、システム監視や障害対応、データバックアップ、脆弱性対策などを含みます。さらに、モデルやAPIの更新、ログ分析も必要になるケースがあります。長期的な安定稼働を維持する上で欠かせないものであり、体制やサービスレベルで費用は変わりますが、月額60〜200万円が目安です。(監視/改修/SLA次第)

クラウドやサーバーなどのインフラ費用

インフラ費用は、クラウドの計算リソース、ストレージ、通信料などが中心です。外部のAI、APIを利用する場合は従量課金も発生し、ログ保管費用もかかります。

利用状況や負荷によって金額は大きく変動しますが、月額20〜100万円程度が目安です。(GPU/CPU・ストレージ・ログ保管量で変動)導入規模に応じた最適な設計が重要です。

新機能追加や仕様変更に伴う開発費用

新機能の追加や仕様変更では、画面の改修、データ連携、API機能の追加などを行います。テストリリース作業も伴うため、開発規模に応じて費用が変わります。小規模な改修であれば数十万円以上、大規模なシステム連携や仕様変更では数百万円以上かかる場合もあります。事前見積もりで把握しておくと安心です。

AIモデルの再学習・チューニング費用

AIモデルは精度を維持するため、定期的な再学習やパラメータ調整が必要です。新しいデータを取り込みながらモデルを最適化する工程であり、対象データ量やモデル構造によって費用が大きく変動します。

一般的には1回50~500万円程度が目安です。(頻度は業務変化とデータ流入次第)業務変化が多いほど発生頻度も増えます。

生成AI導入費用を抑える4つのポイント

生成AIの導入においては、開発方法やツール選びによって費用を大きく抑えられます。コスト削減の工夫は、すぐに効果が出る「即効性のある施策」と、長期的に効く「恒常的な取り組み」 に大別できます。

- 即効性:SaaS型AIの先行利用、プロンプト圧縮・出力制限、RAGキャッシュ、高負荷処理のバッチ化

- 恒常性:機能をMVPに絞る、アジャイルで小刻みに改善、一部内製(データ前処理・評価)、補助金の活用

ここでは、予算を効率的に使うための具体的な工夫や、コスト削減につながる4つのポイントを解説します。

補助金・助成金を賢く活用する

国や自治体の補助金や助成金を活用することで、生成AI導入時の費用負担を大きく軽減できます。たとえば「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」は開発や設備投資に利用可能です。

一方、IT導入補助金は、システム開発ではなく、AIを活用したSaaSツール導入などに限定されます。募集要件や補助率は年度によって変わるため、事前確認が必要です。

アジャイル開発で効率よく進める

アジャイル開発は、開発工程を小さなサイクルに分けて設計・開発・テストを短期間で繰り返す手法です。初期段階で必要最小限の機能を優先し、改善を重ねることで開発費用を抑えやすくなります。生成AI分野は技術進歩が非常に早く、長期的な計画では完成時に技術が古くなるリスクがあります。アジャイル開発は、柔軟に仕様を見直せるため、生成AI分野の開発に最適です。

一部を自社開発で内製化する

開発工程の一部を自社で内製化すれば、外注コストを抑えられる可能性があります。たとえば、データ収集やアノテーションなど、専門知識が不要な部分を社内で対応する方法です。ただし、AIモデルの設計やチューニングなど高度な領域は専門家への依頼が望ましいでしょう。

SaaS型AIツールを導入する

フルスクラッチでシステムを開発するより、既存のSaaS型AIツールを活用した方が導入費用を大きく削減できます。月額利用料のみで始められるサービスも多く、初期投資を最小限に抑えられるのが特徴です。また、機能拡張や保守もサービス側で対応してもらえることが多く、長期的な運用コストも低くなります。

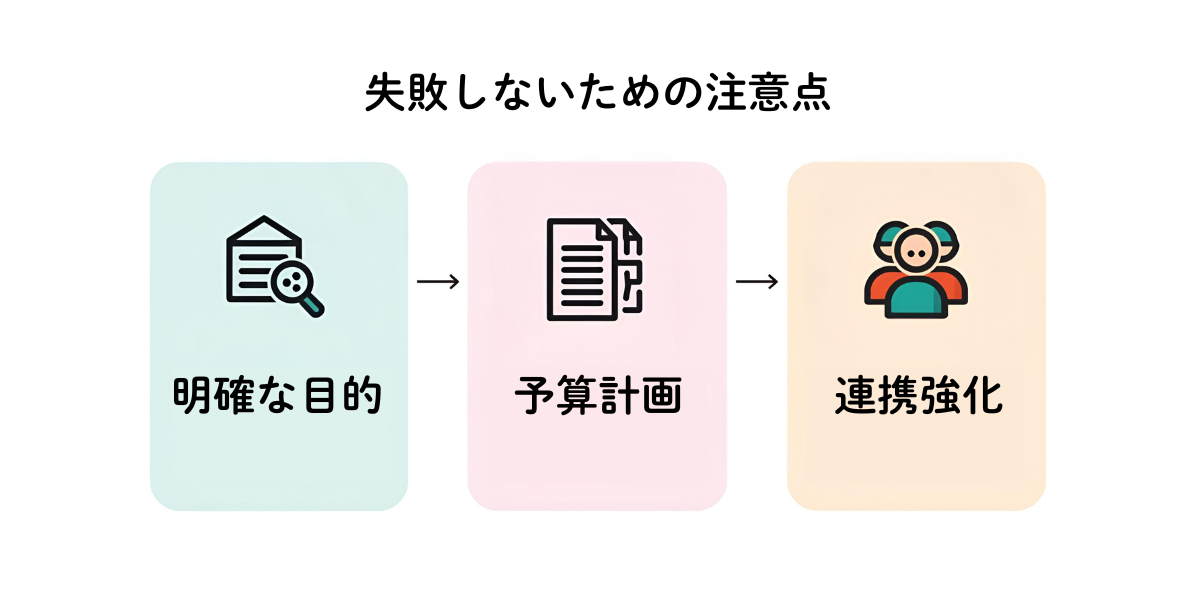

生成AI導入で失敗しないための3つの注意点

生成AIの導入では、目的が曖昧だったり、予算計画が不十分だと失敗につながるリスクがあります。ここでは、プロジェクトを円滑に進めるために意識すべき3つの重要なポイントを解説します。

導入目的とゴールを明確にする

目的を定めずに生成AIを導入すると、成果を得られず投資が無駄になる可能性があります。「どの課題を解決したいか」「導入で何を達成したいか」を明確にしましょう。目的を決めることで開発範囲を適切に絞り、無駄なコストを抑えられます。

予算と費用配分を事前に決める

生成AIの導入では、初期費用だけでなく運用などの継続コストも想定が必要です。開発会社に依頼する前に、使える予算と費用配分を明確にしておきましょう。計画を立てれば、予算超過を防ぎつつ必要な機能を効率的に実装できます。

現場と開発会社の連携を強化する

現場の意見を反映せずに導入すると、期待する効果が得られない恐れがあります。業務に詳しい現場と技術に強い開発会社が情報を共有し、密に連携する体制を整えることが大切です。双方の強みを生かせば、成果を高めやすくなります。

>> おすすめ資料:生成AI活用 よくある失敗5選

まとめ

生成AIの導入では、開発方法やツール選定、運用体制によってコストが大きく変わります。今回の内容を踏まえ、導入目的を明確にした上で必要な機能を見極め、適切な開発手法や依頼先を選ぶことが重要です。

Sun Asteriskでは、R&D AIチームが幅広い領域をサポートしています。ぜひTeam Profilesをご覧ください。

こちらもおすすめ

開発にかかわる費用を正確に把握するためには、見積もりの仕組みや内訳を理解しておくことが欠かせません。

Sun Asteriskでは、見積もりの仕組みや費用内訳を理解できる「システム開発見積もりガイド」を無料公開中。

コストの見極め方や、精度を高めるための実践ポイントをまとめています。

これから見積もりを依頼される方、費用感を整理したい方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。

>> 「システム開発 見積りガイド」をダウンロードする(無料)

失敗回避 × 成功へのヒントが一目でわかる!AI導入前に確認したいチェックリストも収録

トップクラスの人工知能の研究者とエンジニアのチームを持つSun*AIチームの詳細をご紹介しています