近年、DXやクラウドの普及により開発需要が高まり、深刻なエンジニア不足が続いています。社内で人材を育てるには時間がかかるため、即戦力を確保できる外注が注目されています。外注は人材不足の解消に有効ですが、契約形態や費用について理解しなければ想定外のコストやリスクを招く恐れがあります。この記事では、エンジニア外注のメリット・デメリット、契約方式、費用相場、注意点を解説します。

近年、DXやクラウドの普及により開発需要が高まり、深刻なエンジニア不足が続いています。社内で人材を育てるには時間がかかるため、即戦力を確保できる外注が注目されています。外注は人材不足の解消に有効ですが、契約形態や費用について理解しなければ想定外のコストやリスクを招く恐れがあります。この記事では、エンジニア外注のメリット・デメリット、契約方式、費用相場、注意点を解説します。

▶︎ 外注準備に使える「発注者向け プロジェクト計画書ガイド」はこちら

目次

エンジニア業務を外注すべき企業の特徴

外注は便利ですが万能ではありません。活用すべき企業の特徴は以下のとおりです。

- 自社に開発の専門知識や人材が不足している

- 大規模なシステム開発を計画している

- 期間の限られたプロジェクトに対応する必要がある

- 既存システムの移行やリプレースを進めたい

これらに該当する企業では、外部の専門人材を活用することで不足リソースを補い、プロジェクトのスピードや品質を高めやすくなります。さらに、社内で習得に時間がかかる技術にも即時対応できるため、結果的にリスクの抑制や競争力の確保にもつながります。

エンジニア業務を外注するメリット

エンジニア業務を外注するとさまざまな効果を得られます。ここではエンジニアを外注するおもなメリットについて解説します。

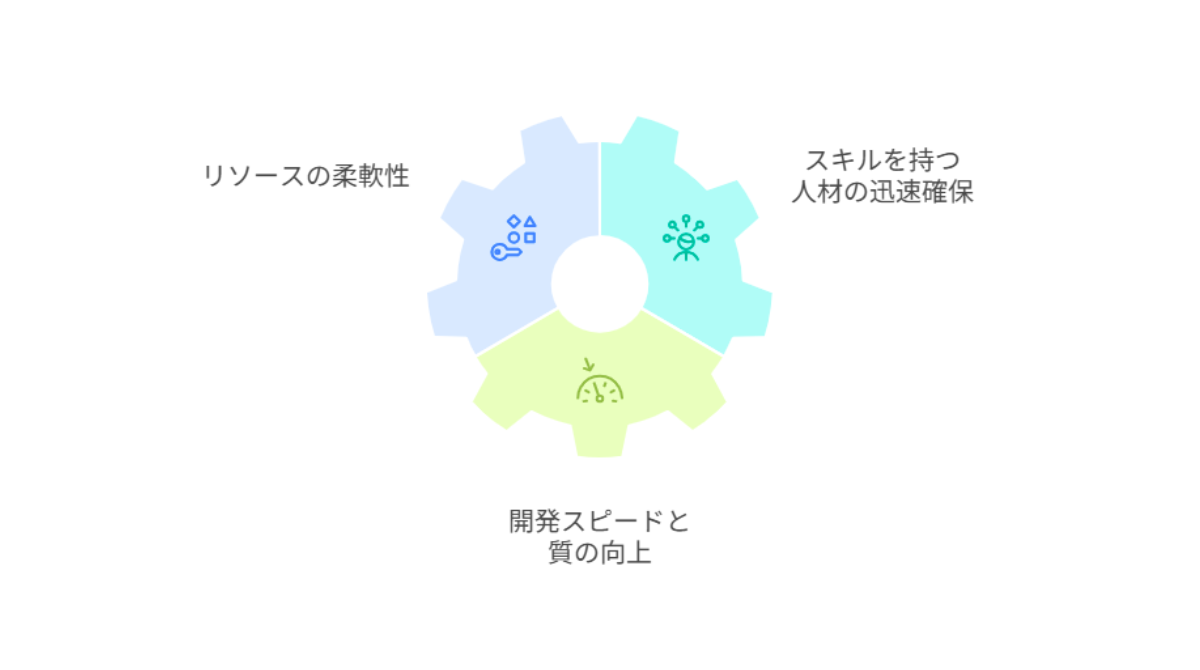

リソースを柔軟に調整できる

外注を活用すると、プロジェクトごとに必要な人材を必要な期間だけ確保できます。従業員採用のように固定的な人件費を抱える必要がないため、繁忙期や短期案件にも効率的に対応可能です。結果として、社内リソースの偏りを防ぎ、経営資源を柔軟に運用できます。

必要なスキルを持つ人材をすぐに確保できる

IT人材は需要過多で採用が難しく、育成にも時間がかかります。外注なら、必要なスキルを持つエンジニアを短期間で調達できます。条件に合う人材を絞って依頼できるため、採用活動に比べて効率が高く、契約後すぐに実務へ投入できるのも大きな利点です。

開発スピードと成果の質を高めやすい

経験豊富な外注エンジニアは、すでに多様な現場を経験しているため即戦力になりやすい存在です。最低限の情報共有だけですぐに現場に投入できます。また、最新技術や専門知識を生かした成果物を得られるため、スケジュール遵守と品質向上を同時に実現できます。

エンジニア業務を外注するデメリット

エンジニア外注はリソースの柔軟な調整や短期間での人材確保といったメリットがある一方で、注意点もあります。ここでは外注のデメリットについて解説します。

打ち合わせや報告が増えて負担になる

外注を利用すると、プロジェクト進行のために定期的な報告や確認が必要になります。社内で完結する場合と比べて、やりとりの手間や会議回数が増えてしまいやすいのが実情です。さらに時差や勤務形態の違いがあると調整コストが大きくなり、担当者の負担が増す点には注意が必要です。

ノウハウや知識が自社に蓄積されにくい

外注では、開発に関するノウハウや技術的知識が外部に溜まりやすく、社内に残りにくい傾向があります。プロジェクト終了後に外注先との契約が切れてしまえば、次回以降の開発で同じ知識を同じ外注に頼る必要が出ます。積極的に従業員も一部参加するなどの対策を取ると、少しずつ社内の技術力やノウハウも上がっていきます。

方針変更や追加対応に柔軟性が欠ける

外注契約では、当初の要件に基づいた業務遂行が基本となるため、途中での仕様変更や追加依頼が難しい場合があります。新たな対応を求めると追加費用やスケジュール調整が発生し、柔軟に動けないケースも少なくありません。特に短納期の案件では、その制約が顕著に現れます。

エンジニア業務の外注・委託・請負の違い

エンジニア業務を外注する際には、契約形態によって責任範囲や進め方が大きく異なります。ここでは代表的な契約方式の特徴を整理して解説します。

| 契約形態 | 支払い・成果物 | 責任範囲 | 向いている案件 | 注意点 |

| 請負 | 成果物ベース。検収=支払い | 完成義務・契約不適合責任 | 要件が明確な新規開発・移行 | 仕様変更は追加契約。受け入れ基準を契約書で明文化 |

| 準委任 | 時間・稼働ベース(人月/時給) | 善管注意義務(結果保証なし) | 要件が流動・アジャイル・保守運用 | 成果定義とKPI/スプリント評価を合意。進捗可視化が必須 |

| (参考)派遣 | 時間ベース(派遣会社へ支払い) | 指揮命令は発注側(法的枠組み) | 社内常駐・短期の穴埋め | 準委任と混同しない。指揮命令系統・期間制限に要注意 |

※IT開発では、実務上は「請負」か「準委任」が中心です。現場の指揮命令を直接行うと偽装請負のリスクがあるため、役割分担とコミュニケーション経路を契約で明確化しましょう。

請負契約|成果物を納品する契約形態

請負契約は、成果物を完成・納品することがおもな義務となります。契約時に定めた仕様どおりの成果物を納めなければならず、納品後に不備があった場合は契約不適合責任を負うこともあります。プロジェクトの要件やスコープが明確で、成果物ベースで報酬を決めたい場合に適している方式です。

委任契約|専門知識を活かして業務を遂行する契約形態

委任契約は、法律行為などを含む専門業務を遂行することを目的とします。そのため、IT開発の領域では、純粋な「委任契約」はあまり使われず、法律的手続きや代理業務といった範囲に限定されます。相談業務や契約交渉など法務性の強い業務を含む場合は、この契約形態も検討しましょう。

準委任契約|時間や稼働ベースで依頼する柔軟な契約形態

準委任契約では、業務遂行そのものが目的となるため、納品義務は原則ありません。エンジニアの稼働時間や工数に応じて報酬を支払う形が一般的です。仕様が固まっていない案件や追加要件が予想される場合、柔軟に対応できる契約を求める際に最適です。

エンジニア業務を外注した場合の費用相場

費用は契約形態とスキルレベル、稼働率で変わります。一般的な人月単価の目安(2025年時点)は以下のとおりです。

| レベル | 人月単価の目安 | 前提条件 | 加算要因 |

| 初級(~2年) | 30〜50万円 | テスト・簡易改修・保守運用 | 夜間/休日対応、常駐、短納期 |

| 中級(3〜4年) | 50〜80万円 | 機能開発、API実装、レビュー | 要件定義/設計を兼務、英語 |

| 上級(5年以上) | 80〜120万円 | 設計リード、品質/進行の牽引 | クラウド/AI/セキュリティ専門 |

※請負は成果物一式での見積り(固定価格)が多く、準委任は稼働×単価で算出します。

見積比較では稼働率(%)・役割分担・受け入れ基準の3点を必ず揃えて評価しましょう。

外注コストを最適化する方法については、こちらもあわせてご覧ください。

>> システム開発の見積もりガイドを読む

エンジニア業務の外注費を抑えるコツ

エンジニアの外注にかかる費用はちょっとした工夫で抑えることも可能です。ここでは、コストを抑えて効率的に活用するための方法を解説します。

補助金や助成金の活用を検討する

IT導入補助金やものづくり補助金などを利用すれば、外注費用の一部を補える場合があります。特に中小企業のシステム開発やデジタル化では活用事例も多く、申請が通れば大きな負担軽減につながります。ただし、申請要件や締め切りが定められているため、早めに情報収集して準備することが重要です。

フリーランスに依頼してコストを最適化する

従業員を採用すると給与や社会保険料が固定的に発生しますが、フリーランスなら必要な業務だけ契約でき、無駄なコストを抑えられます。専門分野に強みを持つ人材を選べば、短期間で高品質な成果を得られるメリットもあります。ただし、人によってスキルや対応力に差があるため、見極めが重要です。

パッケージやテンプレートを賢く利用する

ゼロからの開発では費用がかさみますが、既存のソフトやテンプレートを活用すればコストを抑えられます。基本機能をそのまま利用しつつ、必要な範囲だけをカスタマイズすることで効率的に開発を進められるためです。ただし、追加開発が必要な場合は別途費用が発生するため、自社の要件との適合性を見極めることが欠かせません。

スコープを分解し、出し分ける

- コア領域(要件定義/設計/レビュー):上級人材に集中投下

- 標準化領域(画面量産/テスト):中級・初級で構成

- 自動化領域(CI/CD・Lint・テスト):工数圧縮の先行投資

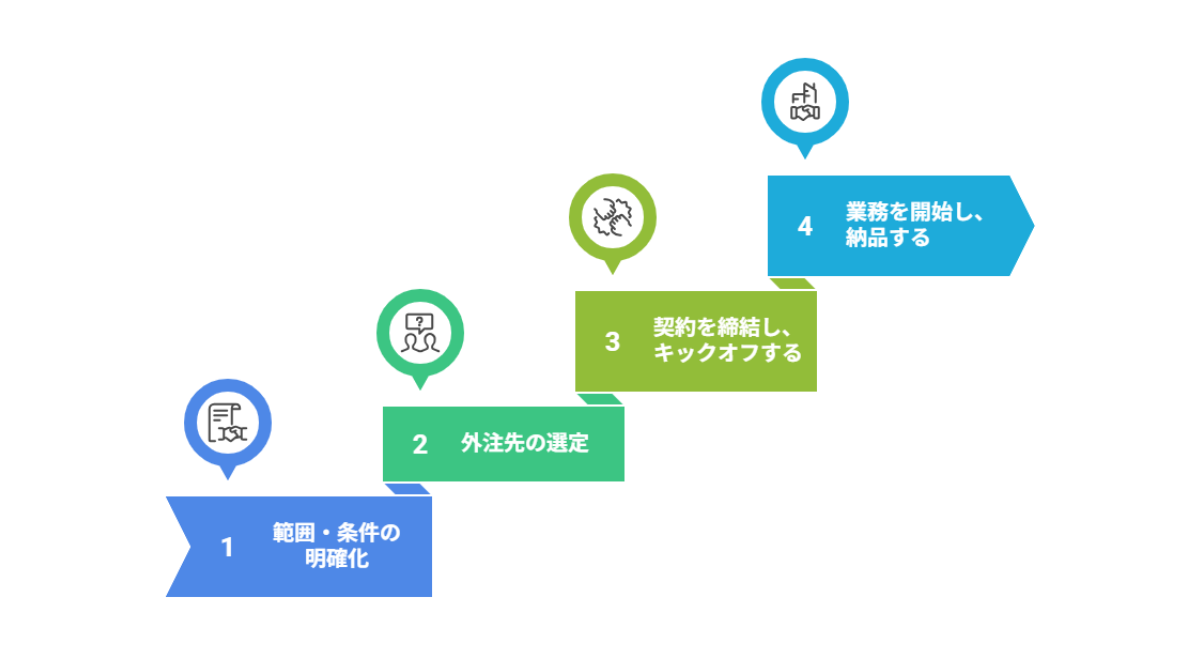

エンジニア業務を外注化する4つのステップ

外注を成功させるには、流れを抑えて計画的に進めることが欠かせません。ここでは、実際に業務を外注化する際の基本ステップについて解説します。

1. 依頼範囲や契約条件を明確にする

最初に、依頼する業務の範囲や契約条件を明確にしましょう。最初に、外注する業務の範囲や契約条件を具体的に整理しましょう。目的・KPI、対象システム、対応する作業範囲(含む/含まない)、品質基準、スケジュールなどを1〜2枚程度の「依頼内容まとめ(RFP)」として文書化しておくと、後々の認識ズレを防げます。

また契約形態によって確認すべきポイントも異なります。成果物を納品してもらう「請負契約」の場合は受け入れ基準(検収条件)を明確化し、稼働ベースの「準委任契約」の場合はバーンダウンチャートや週次ミーティングなど、進捗の可視化方法をルール化しておくことが重要です

。

2. 外注先を比較・選定する

次に、自社の要件に合う外注先を複数候補から比較します。実績や得意分野、対応スピードや過去の評価を参考にし、信頼できるパートナーを選定するのがポイントです。面談やテストを通じてスキルだけでなく、コミュニケーション力も確認しておくと、後の進行をスムーズにできます。

3. 契約締結からキックオフまで進める

外注先が決まったら契約を締結します。契約書には業務範囲、納期、報酬、知的財産権の扱いに加えて、以下の項目も明確にしておくことが重要です。

- 秘密保持(NDA):機密情報の取り扱いルール

- 再委託の可否:外部への再外注を許可するかどうか

- 変更管理:仕様変更が発生した際の手続きや追加費用

- 障害時の責任分界:不具合が発生した際の原因調査や対応範囲

これらを事前に合意しておくことで、トラブルや責任の押し付け合いを防げます。その後、キックオフミーティングで目標や進め方、コミュニケーションルールを共有し、双方の認識をそろえてからプロジェクトを開始します。

4. 業務開始・納品・運用体制を整える

契約と準備が整えば業務開始となります。進行中は週次で進捗・課題・リスクを共有し、状況を可視化しながら確認することが重要です。契約形態によって確認方法も異なり、請負契約では各マイルストーンで受け入れテストを実施し、準委任契約ではスプリントごとにデモやレトロスペクティブ(振り返り)で成果を評価します。

納品時は品質基準を満たしているか検収を行い、問題があれば修正を依頼します。完了後はナレッジをリポジトリやConfluenceなどに集約し、引継ぎ手順書を整備することで、運用や改善がスムーズに進む体制を構築できます。

自社に最適な開発体制や見積もりの考え方についてはSun*へお気軽にご相談ください。

エンジニア業務を外注する際の注意点

外注を利用するには利点だけでなく、リスクや課題への対策も欠かせません。ここでは外注時に特に意識すべき注意点について解説します。

セキュリティと情報管理の対策を徹底する

外注では機密情報を扱う場面が多いため、情報漏洩や不正利用を防ぐ仕組みが不可欠です。契約書に守秘義務を明記し、アクセス権限やデータ暗号化などの基準を設定しておくことが重要です。さらに定期的な監査やセキュリティチェックを実施することで、リスクを最小限に抑えられます。

対策: NDA、権限最小化、ゼロトラスト前提でのVPN/SSO、監査ログ、個人情報のマスキング。第三者素材のライセンス確認を契約条項化。

ナレッジ共有やドキュメント管理を仕組み化する

外注先に業務を任せきりにすると、契約終了後に知識が残らない恐れがあります。そのため、仕様書やソースコードを整理し、自社でも後から活用できるようにすることが大切です。ドキュメント管理システムの導入や定期的な情報共有を仕組みに組み込むことで、引き継ぎや運用も円滑になります。

対策: 要件/設計/テスト観点/運用手順をテンプレで統一(Confluence/Notion)。PRレビューとADR(Architectural Decision Record)で意思決定を残す。

エンジニアとの相性やコミュニケーションを確認する

外注の成果を左右するのは、スキルだけでなく相性や意思疎通のしやすさです。面談や小規模なテスト案件を通じて、報告方法や課題解決の姿勢を確認すると安心です。コミュニケーションの習慣が合わない場合は進行に支障をきたすため、契約前に適性を見極めることが成功のカギとなります。

対策: 週次定例・日次スタンドアップ・窓口一本化。初月は小さめのスプリントで“習熟期間”を確保してから本格スケール。

まとめ

エンジニア業務を外注する際は、メリットとデメリットを理解した上で、自社に合う契約形態や進め方を選ぶことが重要です。特に費用は大きな判断基準となりますが、単に「高い・安い」だけで決めてしまうと、後々のトラブルや追加コストにつながりかねません。自社に最適な外注先を見極めるためには、契約前に複数社の見積もりを比較し、根拠のある判断を下すことが欠かせません。

その際に役立つのが「システム開発 見積もりガイド」です。見積もりの基本構造やチェックすべき項目、注意すべき落とし穴を整理しており、相見積もりを取る前に読んでおくことで余計な出費や失敗を防げます。外注を検討する際には、ぜひ活用してみてください。

▶︎ 認識ズレを防ぐための「発注者向け プロジェクト計画書ガイド」はこちら

よくある質問

Q 請負と準委任、どちらを選ぶべき?

Q 見積もり比較で必ず揃えるべき条件は?

Q 外注でも社内にノウハウを残すには?

Q 相場より高い見積もりは妥当?

本ガイドでは、複雑になりがちなシステム開発の見積もりの基本構造や比較のポイントをわかりやすく解説いたしました。

【無料公開中】MVPを成功させるための具体的なポイントを分かりやすく資料と動画で解説いたしました。