老朽化した業務システムの運用負担や拠点間の情報連携に課題を感じていませんか?業務システムをWeb化することで、開発・保守コストを抑えつつ柔軟な働き方やスピーディな意思決定を実現できます。

老朽化した業務システムの運用負担や拠点間の情報連携に課題を感じていませんか?業務システムをWeb化することで、開発・保守コストを抑えつつ柔軟な働き方やスピーディな意思決定を実現できます。

本記事では特に「Web化=クラウド化」ではない点と、費用が本当に下がるケース/下がらないケースを完結に整理します。

目次

業務システムのWeb化とは?

業務システムのWeb化とは、従来パソコンにインストールして利用していた業務アプリケーションを、ブラウザ経由でアクセスできるWebアプリに置き換えることです。

従来のオンプレミス型では、社内サーバーや端末ごとの管理・更新作業が煩雑で、運用負担が大きいという課題がありました。そのため、業務システムをWeb化することで、業務データやプログラムをサーバー上で一元管理でき、端末ごとのインストールや更新作業が不要になります。

Web化とクラウド化の違い

| Web化 | クラウド化 |

|---|---|

| アクセス形態の変更(ブラウザ利用) =「使い方の変化」 |

基盤の提供形態の変更(オンプレ → クラウド) =「運用形態の変化」 |

| 自社サーバーでもOK(オンプレでもWeb化は可能) | 非Webシステムもあり得る(クラウドでも非Webは可能) |

| 例:社内システムをブラウザ化 | 例:AWS / Azure / GCP で運用 |

| ※Web化=利用形態、クラウド化=運用形態(意味領域は異なる) | |

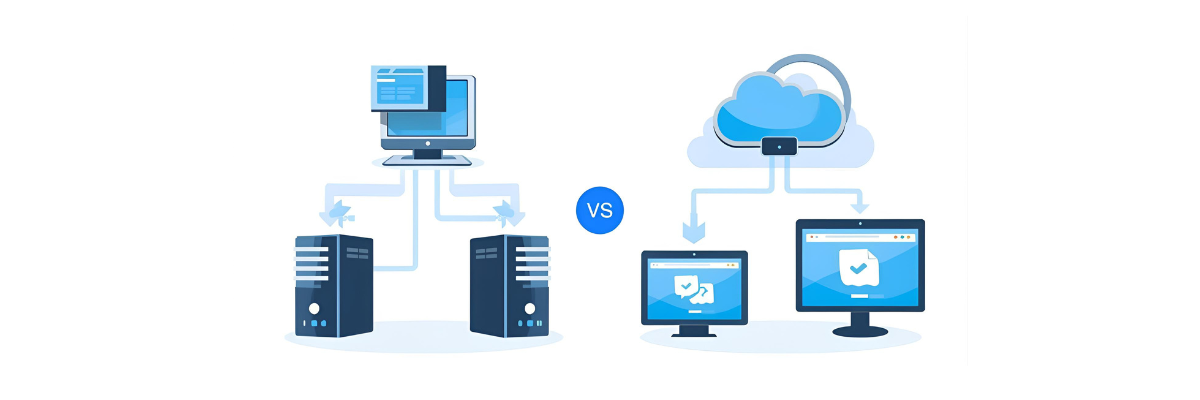

Web化=アクセス形態の変更(ブラウザ利用)、クラウド化=基盤の提供形態(オンプレかクライドか)。つまり、オンプレでもWeb化が可能、クラウドでも非Web化はあり得ます。Web化とクラウド化は似ているように見えて、意味する範囲が異なります。

Web化は、自社サーバー上のシステムをブラウザ経由で利用できるようにする取り組みです。つまり、利用者の利便性を高める「使い方の変化」といえます。

一方のクラウド化は、システムをベンダーが提供するクラウドサーバーで稼働させる方式で、運用や保守を外部に任せる「運用形態の変化」を指します。クラウド化によって、初期費用の削減やメンテナンスの自動化が実現し、柔軟なスケーリングも可能です。AWSやGCP、Azureといったサービスを活用すれば、コスト効率と拡張性を両立した運用が行えます。

業務システムをWeb化する5つのメリット

業務システムをWeb化すると、従来のクライアントサーバー型に比べてさまざまな利点があります。ここでは代表的な5つのメリットについて、順を追って解説します。

1. 端末を問わず利用できる

かつての業務システムは、各パソコンに専用ソフトをインストールして利用する必要があり、導入や更新に多くの手間がかかっていました。

また、端末ごとにインストール作業を行い、機能追加や修正があるたびに全パソコンで更新を繰り返す必要があったため、最新機能の利用にバラつきが出ることもありました。

Web化されたシステムでは、データやプログラムが全てサーバーで集中管理されるため、各端末にソフトをインストールしたり更新したりする必要がなくなります。その結果、運用や保守の手間が大幅に減り、管理効率が格段に向上します。

また、端末のOSやバージョンが異なっても不具合のリスクが低減され、運用開始後のトラブル対応やメンテナンスコストも大幅に削減できます。

2. いつでもどこでもアクセス可能

Webシステムでは、インターネット環境さえあれば、自宅や出張先、移動中でも業務システムにアクセスできます。従来は社内パソコンに限定されていた業務が、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンからも利用できるようになり、リモートワークやフレキシブルな働き方に対応できます。

営業やフィールド業務では、出先でのデータ確認や報告が簡単になり、業務プロセス全体の効率が向上します。この柔軟性は、現代の多様な働き方を支える重要なメリットです。

3. 開発コストを抑えられる

Webシステムは、ブラウザをクライアントとして利用できるため、専用アプリの開発が不要です。そのため、OSごとに異なるアプリを開発する必要がなく、全体的な開発コストを抑えることができます。

また、HTML・CSS・JavaScriptといった汎用的な技術で構築できるため、開発・運用の効率も高まります。複数のOSやデバイスをサポートする必要がある場合でも、Web化によって低コストで柔軟な対応が可能になります。

ただし、要件が複雑/ブラウザで再現しづらいUIでは実装工数が増え、必ずしもコストが下がらない点に留意が必要です。

4. 運用・保守・アップデートが簡単

Web化により、システム管理者の負担も大幅に軽減されます。従来はクライアントパソコンごとにソフトウェアを管理する必要があり、台数が多いほどアップデートやバックアップ作業に時間とコストがかかりました。

しかし、Webシステムでは、データやプログラムはサーバー上で集中管理され、クライアントパソコンにデータを保持する必要がありません。

機能追加や修正もサーバー側で行うだけで全端末に即時反映され、バックアップや復元も迅速に行えます。さらに、端末紛失時の情報漏洩リスクが低減され、アクセス権限やセキュリティポリシーも一元管理できるため、全体の安全性と柔軟性が向上するのもメリットです。

5. チーム全体で利用範囲を拡大できる

Web化された業務システムは、特定の端末や場所に依存せずに利用できるため、導入後もチーム全体で活用範囲を広げやすい特徴があります。

まず、本社で試験的に導入して操作性や業務フローを確認し、その結果をもとに支社や関連部署にも展開することが可能です。また、URLを指定してアクセスするだけで利用できるため、利用者の拡大に伴う追加設定やインストール作業がほとんど必要ありません。

こうした手軽さにより、チーム全体で業務効率化を進めやすく、必要な情報をすぐに共有できる環境が整います。結果として、部署間の連携がスムーズになり、業務のスピードや正確性向上につながるでしょう。

業務システムをWeb化する4つのデメリット

ここでは、Web化にあたって注意すべき代表的なデメリットを4つ紹介し、導入前に確認しておくべきポイントを解説します。

1. ネットワーク環境に依存する

Web化された業務システムはインターネットを通じて利用するため、通信環境に大きく依存します。安定したWi-Fiや有線接続が整っていない場合、システムの動作が不安定になり、業務効率に影響を及ぼすことがあります。

そのため導入前には、使用するオフィスや支社の通信環境を確認し、必要に応じてネットワークの整備や高速回線の導入を検討することが大切です。安定した環境があれば、Webシステムの利便性を最大限にいかすことができます。

2. セキュリティ対策が必須

Webシステムは外部からアクセスできる分、セキュリティ対策を徹底する必要があります。不正アクセスや情報漏洩のリスクは常に存在するため、導入時だけでなく運用中も継続的な管理や更新が求められます。

たとえば、アクセス権限の管理や脆弱性診断、定期的なアップデートを行うことで、リスクを最小化し安全にシステムを利用できます。セキュリティ意識を高く持つことが、Web化における重要なポイントです。

実務ではMFA(多要素認証)・権限分離・操作ログ監査・脆弱性診断を最低ラインとして設計します。

3. ブラウザや端末で機能制限がある場合がある

Webシステムはブラウザ上で動作するため、クライアントサーバー型の専用アプリに比べて機能面で制約を受けやすい特徴があります。たとえば、ショートカットキーの挙動や表示形式の制限、端末固有の操作には対応できない場合があります。

ブラウザの機能に依存することから、全ての業務処理を従来通り再現できないケースもあるため、導入前に使用する端末やブラウザで必要な操作が問題なく行えるか確認することが大切です。

4. システム停止時の影響が大きい

Webシステムはサーバー側でデータ処理やプログラムを管理しているため、何らかの理由でシステムが停止すると業務全体に大きな影響が出ます。特に受発注や勤怠管理など日常業務の中核部分を担っている場合、業務が止まり、重要なデータが損壊するリスクもあります。

そのため、定期的なバックアップや冗長化サーバーの導入など、万が一のトラブルに備えた対策を講じることが必須です。

影響を抑えるには、RPO/RTOの目標設定と、バックアップ/フェイルオーバー(冗長化)を事前に設計します。

業務システムWeb化の成功事例

ここでは、異なる業界の企業での導入事例を取り上げ、実際にどのようにWeb化を進め、どのような効果が得られたのかを紹介します。事例を通じて、Webシステム導入の参考になるポイントを確認していきましょう。

株式会社ミツモア(MeetsOne):施工管理業務の生産性向上と顧客満足度向上

株式会社ミツモアは、日本のGDP向上を目指すスタートアップとして、業務フローを効率化する新規プロダクト「MeetsOne」を2022年にローンチしました。事業拡大に伴い、大企業からの要望に応えるため、スピーディな機能開発が求められるようになりました。

この課題に対し、株式会社Sun Asteriskが開発パートナーとして伴走し、フィリピンのエンジニアチームと日本側メンバーが協力しながら、品質を保ちつつ開発速度を高めました。

その結果、現場作業の効率化だけでなく、顧客満足度の向上にもつなげることができ、事業成長の加速に大きく貢献しています。

ダイキン工業株式会社:物流の効率化とドライバー待機時間削減

ダイキン工業では、トラックドライバーの時間外労働上限規制に対応する必要があり、配送センターでの荷揃えやバース開放待ちによる無駄な待機時間が課題となっていました。

そこで、株式会社Sun Asteriskは物流業務やオペレーションに精通したメンバーと協力し、庫内作業の進捗に合わせてドライバーを入場させるスケジュール管理システムを開発しました。

こうした取り組みにより、ドライバーの待機時間を削減しつつ業務負荷を均一化し、現場の運用改善につなげることができています。

Web化が向いているケース

Webシステムは、いつでもどこでもアクセスできる利便性や手軽さが強みです。そのため、外出先でも業務を行う営業支援や勤怠管理のようなオンデマンド性が求められる業務に向いています。

一方で、通信が不安定な工場や地下現場、専用機器とのリアルタイム連携が必要な製造現場、高負荷な画像処理やCADなどには適しません。

Web化を検討する際は、使う人や環境、業務フローを考慮し、必要に応じてWebとローカルアプリを組み合わせるハイブリッド構成も選択肢に入れることが大切です。

オフライン必須の現場は、PWA+ローカルキャッシュや一部ネイティブ併用のハイブリッド構成が現実的でしょう。

まとめ

業務システムのWeb化は、端末や場所を問わず業務を効率化できる一方で、ネットワーク環境やセキュリティ対策といった注意点も存在します。導入前にメリット・デメリットを理解し、自社の業務フローや運用環境に合った設計を行うことが成功の鍵です。

事例からも分かる通り、適切なWeb化は生産性向上や業務効率化、チーム間の情報共有の改善に大きく貢献します。

Web化を検討するなら、経験豊富な開発パートナーと連携することが重要です。株式会社Sun Asteriskでは、業務フローに応じた最適なWebシステムの設計・開発を支援しており、導入後の運用サポートまで一括で提供可能です。また、業務システムの刷新について知見があるため、業務システムの改善を検討中の場合は以下の資料をご確認ください。

よくある質問

Q.業務システムの「Web化」と「クラウド化」はどう違いますか?

A. Web化は、システムをブラウザ経由で使えるようにする「利用方法の変更」を指します。クラウド化は、システムをクラウドサーバー上で運用する「基盤の変更」です。つまり、自社サーバーで運用するオンプレミス型でもWeb化は可能であり、両者は目的が異なります。

Q.業務システムをWeb化するにはどれくらいの費用がかかりますか?

A. 機能や規模によって異なりますが、既存システムのWeb化は300〜1,000万円前後が目安です。小規模のツール化であれば数百万円から始められますが、基幹システムを全面的に再構築する場合は数千万円規模になることもあります。費用は「新規構築か改修か」「社内外の利用規模」によって大きく変動します。

Q.Web化のデメリットやリスクにはどんなものがありますか?

A. 代表的なリスクは「通信環境への依存」「セキュリティリスク」「ブラウザによる機能制約」「障害時の業務停止」です。ただし、クラウド基盤の冗長化(フェイルオーバー)や多要素認証(MFA)導入により、多くのリスクは軽減可能です。導入時は運用ルールと責任分界点を明確にしましょう。

Q.どのような業務にWeb化が向いていますか?

A. 営業支援・顧客管理・勤怠管理など、外出先や拠点間で情報を共有する業務に向いています。逆に、オフライン処理やリアルタイム制御が必要な製造・物流現場では、Web化単独よりもハイブリッド構成(Web+ローカルアプリ)が現実的です。

Q.業務システムをWeb化する際、まず何から始めるべきですか?

A. 第一歩は、現状の業務フローと課題を洗い出し、どの機能をWeb化すると効果が高いかを明確にすることです。そのうえでPoC(概念実証)を実施し、費用・リスク・操作性を検証します。社内提案の段階では、「業務効率化・リモート対応・保守性」の3軸で説明すると経営層の理解を得やすくなります。

業務システムの課題を見える化し、改善につなげるためのヒントをまとめた資料です。業務システム刷新検討中の方におすすめ。

本ガイドでは、複雑になりがちなシステム開発の見積もりの基本構造や比較のポイントをわかりやすく解説いたしました。