企業で活用されている業務システムは、業務の効率化やDX推進に欠かせません。近年はクラウド技術の発達により、業務システムをクラウド上で開発するケースが増えています。

企業で活用されている業務システムは、業務の効率化やDX推進に欠かせません。近年はクラウド技術の発達により、業務システムをクラウド上で開発するケースが増えています。

今回は、クラウド型とオンプレミス型の違いや、業務システムをクラウド化するメリットをわかりやすく解説します。クラウド化の際の注意点やクラウド化の流れも紹介するので、業務システムのクラウド化を検討している担当者はぜひ参考にしてください。

目次

業務システムとは?

業務システムは、日々の業務を効率化し、従業員の生産性を高めるために利用する社内システムです。在庫管理・営業管理・経費精算・採用管理など、業務に関するあらゆるシステムやツールがこれにあたります。

近年ではクラウド技術の発達により、業務システムを自社のサーバーではなくインターネット上で運用する企業も増えています。

クラウド化の判断は①可用性(SLA/冗長化)②セキュリティ/ガバナンス(責任共有モデル)③総コスト(TCO)④拡張性(スケール/マルチリージョン)の4観点が要点です。本記事はこれらの軸でオンプレと比較します。

クラウド型とオンプレミス型の違い

業務システムの形態は、クラウド型とオンプレミス型の2種類に分かれます。クラウド型はインターネットやクラウドサービスを経由して利用する方式で、オンプレミス型は自社のサーバーを利用する方式です。

| 業務システムの種類 | クラウド型業務システム | オンプレミス型業務システム |

|---|---|---|

| 動作環境 | クラウド上で作動する | 自社のサーバーやネットワーク上で作動する |

| メリット | ・導入コストが低く、導入スピードが早い ・自社でサーバーを管理する必要がない |

・システムのカスタマイズ性が高い ・制御範囲が広い |

| デメリット | ・カスタマイズ性に限界がある ・作業にはインターネット環境が必要 |

・導入コストが高く、システム構築に時間がかかる ・サーバーの運用保守が必要 |

クラウド型

クラウド型は、サーバーやソフトウェアをインターネット上で提供するクラウドサービスを利用する形態です。自社でサーバーを構築・運用する必要がなく、導入コストを抑えられるほか、システムの更新やメンテナンスもベンダー側で行ってもらえます。

クラウド型の業務システムは、インターネット環境があればいつでもどこでもアクセスできるため、リモートワークや外出の多い職種での利用にも適しています。

オンプレミス型

オンプレミス型は、自社内にサーバーやネットワークを構築して業務システムを運用する方式です。社用パソコンにインストールして利用する業務システムがこれにあたります。

オンプレミス型の業務システムは自社の要件に合わせてシステムを細かくカスタマイズしやすく、セキュリティリスクが低い点がメリットです。一方で、ハードウェアの購入や保守、アップデートなどの手間やコストが発生するため、運用負担は大きいといえるでしょう。

業務システムのクラウド化とは?

業務システムのクラウド化とは、これまで自社のサーバー上で運用していたオンプレミス型の業務システムを、インターネット経由で利用可能なクラウド環境へ移行することを指します。近年では、クラウドサービスの利用拡大やDX推進によって、業種や企業の規模を問わずにクラウド化を進める動きが加速しています。

業務システムをクラウド化するメリット

業務システムをクラウド化することで、従来のオンプレミス環境にはない多くのメリットが得られます。

サーバーの管理・運用が不要

クラウド型の最大の特徴は、サーバーの構築や保守を自社で行う必要がないことです。一般的なクラウドサービスでは「責任共有モデル」が採用されており、OSやネットワークなどの基盤部部分はクラウド事業者が管理し、アプリやデータなどの運用は利用企業側が担う形となります。ベンダーがサーバーの運用管理を一括して行うため、専門知識を持つ人材がいない企業でも安心してシステムを運用できます。

プログラムのインストールやアップデートの手間がかからない

クラウド型の業務システムは、インターネット上で常に最新のバージョンが提供されるため、ユーザー側での端末へのインストールや更新作業が不要です。これによって導入後のメンテナンスコストを削減できるうえ、全ての従業員が同一の環境下でシステムを利用できます。

データを自動でバックアップできる

クラウド環境下では、ベンダーがデータのバックアップを自動的に実施する仕組みを備えています。従業員が手動でバックアップを取る必要がなく、データ消失のリスクを大幅に軽減できます。また、データがクラウド上に保管されているため、サーバー障害時や災害時にも迅速な復旧が可能です。

インターネット環境があればいつでもどこでもアクセスできる

クラウド型の業務システムは、インターネット環境があれば社内外を問わずにどこからでもアクセスできます。セキュリティ要件に応じて、VPN接続やゼロトラストネットワークを構築すれば、安全なリモートアクセス環境も実現可能です。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなどのデバイスからもアクセスできるため、テレワーク時や出張先でも操作がスムーズです。

社内の情報を一元化できる

クラウド型システムではクラウド上で社内の業務データを一元管理でき、部署間や担当者間での情報共有がしやすくなります。また、iPaaS(クラウド間連携基盤)やAPI連携を活用することで、複数の業務システムを自動で同期し、データの重複や入力漏れを防ぐことが可能です。営業・在庫管理などの複数の業務システムを連携させることで、企業全体の情報を可視化できる点もメリットの1つです。

初期費用を削減できる

クラウド型の業務システムは、サーバーの構築や機器の購入が不要なうえ、クラウドサービスのライセンス料も月額や年額などのサブスクリプション形式で支払えるため、予算計画を立てやすいのが魅力です。ただし、3~5年の総コスト(TCO)で比較すると、利用料やカスタマイズ要件によってオンプレミスの方が低コストになる場合もあります。将来の拡張性やシステム更新の頻度を考慮して選定することが重要です。中小企業やスタートアップ企業でも少ない初期投資で導入でき、規模に応じて利用範囲を柔軟に拡大できます。

社外の人とデータを共有しやすい

クラウド環境下では、取引先や外部パートナーとのデータ共有もスムーズです。アクセス権限を設定すれば、必要な情報のみを安全に共有でき、共同作業や確認作業を効率化できます。データのメール添付やミーティングでのやり取りが不要になり、従業員の負担を軽減できるでしょう。

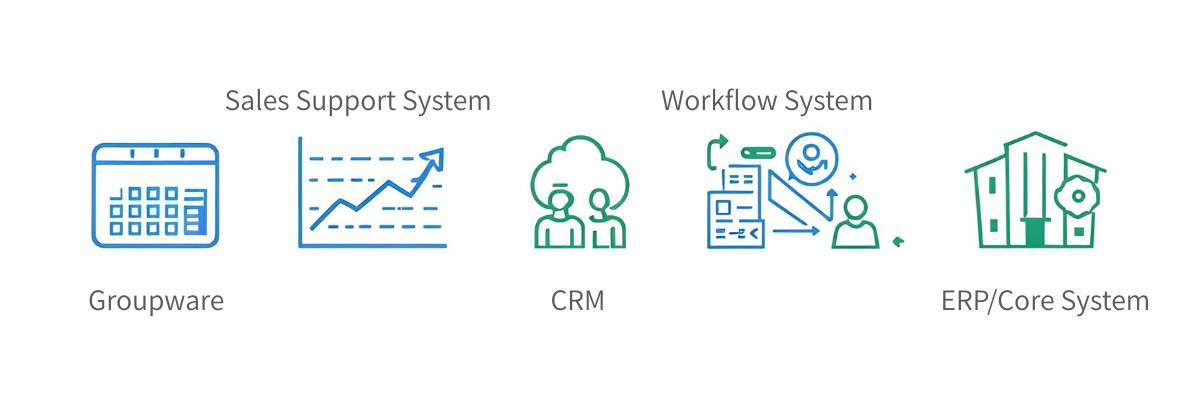

クラウド化できる業務システムの例

クラウド技術の進化により、社内のさまざまな業務システムがクラウド化されています。ここからは、クラウド化に適した業務システムの例を紹介します。

グループウェア

グループウェアは、スケジュール管理・タスク管理・ファイル保存など、チームでの業務を円滑にするツールです。クラウド化により、離れた拠点にいる従業員同士や在宅勤務の日でも情報をリアルタイムで共有できます。

営業支援システム

営業支援システムは、顧客情報の管理や営業活動の進捗を可視化するシステムです。クラウド型にすることで、外出先や出張中でも最新情報を確認でき、その場で編集できます。

顧客関係管理システム

顧客関係管理システムはCRM(Customer Relationship Management)とも呼ばれ、顧客データを分析して最適なアプローチを支援するシステムです。クラウド化によって、リアルタイムでのデータ分析やデータ共有がしやすくなります。

ワークフローシステム

ワークフローシステムは、社内の申請・承認業務を電子化したシステムです。クラウド化によって、外出先でも承認作業をスムーズに行えるようになります。

基幹システム

基幹システムは、会計・人事など、企業の中核的な業務を担うシステムです。クラウド化することで、複数拠点間でのデータ連携がしやすくなり、さまざまなデータをリアルタイムで把握できます。

業務システムをクラウド化する際の注意点

業務システムのクラウド化には多くのメリットがある一方で、導入前に把握しておくべき注意点もあります。

セキュリティ対策の強化が求められる

クラウド環境では、データ通信がインターネットを介して行われるため、不正アクセスや情報漏洩のリスクを常に意識する必要があります。セキュリティ強化のためには、以下のような多層的な対策を講じることが推奨されます。

- IDaaS(Identity as a Service)によるID統合・シングルサインオン

- MFA(多要素認証)の導入による不正ログイン防止

- KMS(鍵管理サービス)やHSM(ハードウェアセキュリティモジュール)を活用した暗号鍵の安全管理

- 操作ログやアクセスログの自動監査・アラート通知による早期検知

また、クラウド事業者がどこまでセキュリティを担保しているか(責任共有モデル)を理解し、自社側で必要な設定や教育を行うことが重要です。

ランニングコストを想定する必要がある

クラウド型は初期費用を抑えやすい反面、利用量に応じた従量課金制(ペイ・アズ・ユーズ・ゴー)が一般的です。特に、ストレージ容量・データ転送料・スケールアウト(リソース増強)によってコストが想定以上に増えるケースがあります。そのため、コスト監視ツールやタグ管理、予算アラートの設定を行い、定期的に利用状況を見直すことが重要です。

プログラムのカスタマイズ性に制限がある

クラウド型のシステムは、ベンダーが提供する仕様の範囲内で運用する必要があるため、オンプレミス型ほど自由なカスタマイズはできません。特にマネージドPaaSを利用する場合、構成やAPIの制約によりベンダーロックイン(他環境への移行の難しさ)が発生しやすくなります。

一方で、コンテナ(Docker)やKubernetes、Infrastructure as Code(IaC)を活用すれば、環境のポータビリティ(再現性・移植性)を高めることが可能です。導入時には「自由度」と「保守性」のバランスを見極めることが求められます。

システム障害によってシステムが停止するおそれがある

クラウドサービスは外部のサーバーを利用するため、通信障害やサーバートラブルが発生すると、一時的にシステムが停止するリスクがあります。ただし、近年のクラウド基盤では高可用性を確保するためにSLA(稼働率保証)やマルチAZ/マルチリージョン構成が用意されています。

さらに、障害に備えてRPO(目標復復旧時点)/RTO(目標復旧時間)を設定し、バックアップやフェイルオーバー体制を整えておくことで、業務停止リスクを最小限に抑えられます。

業務システムのクラウド化の流れ

業務システムのクラウド化を成功させるためには、事前のリサーチや計画的な進め方が必要不可欠です。はじめに既存の業務システムの運用フローを整理し、どのシステムをクラウド化するのか計画を立てます。

クラウドへの移行時には、従業員への説明やマニュアルの作成、新たなフローの構築なども行いましょう。運用開始後は定期的な検証や利用状況の見直しを行うことで、システムの改善につながります。

<基本的なクラウド化の流れ>

- 既存システムの調査・課題分析

- クラウド化する範囲の決定・要件定義

- クラウド化の実施・社内教育

- 事後検証・改善

移行方式の選び方(Rehost/Replatform/Refactor)

業務システムをクラウド化するといっても、すべてを一度に移行する必要はありません。

目的・コスト・既存資産の状況に応じて、3つの方式(Rehost/Replatform/Refactor)から選ぶのが一般的です。

それぞれの特徴を理解し、自社の段階に合ったアプローチを選択しましょう。

| 方式 | 概要 | メリット | デメリット/注意点 | おすすめのケース |

|---|---|---|---|---|

| Rehost(リフト&シフト) | 既存システムをほぼそのままクラウドへ移行する方式。構成変更を最小限に抑える。 | 短期間・低コストで移行可能。既存資産を活かせる。 | クラウド特有のスケーラビリティや自動化の恩恵を受けにくい。 | とりあえずクラウド化して運用負荷を下げたい場合。 |

| Replatform(ミドルウェア更新) | アプリはそのままに、ミドルウェアやOSをクラウド対応版に置き換える方式。 | 可用性や保守性が向上。クラウドの一部機能を活用できる。 | 移行設計の手間が増える。完全自動化は難しい。 | 段階的にクラウドネイティブへ移行したい企業。 |

| Refactor(再構築) | システムをクラウド向けに再設計・再開発する方式。マイクロサービスやイベント駆動を採用。 | スケーラビリティ・自動化・コスト最適化を最大化できる。 | 開発コスト・期間が大きく、リスクも高い。 | 中長期でDXを進めたい/業務プロセスから刷新したい場合。 |

移行は「Rehost → Replatform → Refactor」と段階的にステップアップさせるのが現実的です。

まずは既存システムをクラウド上で安定稼働させ、その後に分析基盤やAPI連携などを拡張することで、 リスクを抑えつつDXを推進できます。

まとめ

業務システムのクラウド化は、コスト削減・作業の効率化・柔軟な働き方の実現など、多くのメリットをもたらします。一方で、セキュリティ対策やランニングコストなどの課題もあります。クラウドへの切り替えの際は、自社が解決したい問題や目的を明確にすることが大切です。

まずは現行システムの課題と言語化から行いましょう。「システム改善の考え方とアプローチ」では、現行可視化→改善仮説→移行方式選定→ROI試算までのチェックリストを提供しています。失敗しないクラウド化の第一歩に、ぜひご活用ください。

よくある質問

Q. 業務システムのクラウド化とは何を指しますか?

A. これまで自社サーバーで運用していた業務システムを、クラウド上のサーバーやサービスで運用する形態に切り替えることを指します。サーバーの運用管理が不要になり、柔軟にリソースを拡張できます。

Q. クラウド型とオンプレミス型の違いは?

A. クラウド型はインターネット経由で利用できる方式で、初期費用が抑えられます。オンプレミス型は自社内にサーバーを設置する方式で、セキュリティやカスタマイズ性が高いのが特徴です。導入目的によって選択が変わります。

Q. クラウド化の主なメリットは何ですか?

A. サーバー保守が不要で、どこからでもアクセス可能、バックアップや自動アップデートが容易といった点が挙げられます。また、初期投資を抑え、利用状況に応じて費用を調整できる柔軟性があります。

Q.クラウド化で気をつけるべきデメリットは?

A. インターネット環境に依存し、通信障害時は利用が制限される可能性があります。また、ベンダーロックインやランニングコストの増加、セキュリティリスクにも注意が必要です。

Q.クラウド化に適した業務システムはどんなものですか?

A. 営業支援、顧客管理、ワークフローなど、複数拠点や外部パートナーと情報共有する業務が適しています。リアルタイム性や拡張性が求められる業務ほどクラウド化の効果が高いです。

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。

業務システムの課題を見える化し、改善につなげるためのヒントをまとめた資料です。業務システム刷新検討中の方におすすめ。