新規事業開発の定石として浸透している「MVP開発」ですが、その言葉が生まれて20年以上が経過した今、市場環境の劇的な変化に伴い、新たなジレンマが生まれつつあります。

「ミニマムなはずのMVPが、気づけば大規模な開発になっている」

多くの新規事業担当者が直面するこの課題。その背景には何があるのでしょうか。そして、生成AIの台頭はこの状況をどう変えるのでしょうか。Sun*が提唱する次世代の開発アプローチ「HEART Development」を軸に、同社で制作全体を統括する船木氏と、AIを活用した事業創造を牽引する遠藤氏に話を聞きました。

船木 大郎

株式会社Sun Asterisk General Manager

都立新宿高校卒。ゲームのディレクション・開発などを経験。スパイシーソフト株式会社では人気シリーズ「チャリ走」の開発に参加。その後、株式会社ユニコンを設立、COOに就任。プッシュ通知サービス「Fello(現MAJIN)」の立ち上げに開発設計・事業オーナーとして関わり、株式会社ジーニーに事業売却を行う。2017年7月にSun*へ参画し、現在はエンジニアリング、プロジェクトマネジメント(PM)、デザインプロセスを含む制作全体を統括するGeneral Managerを務めている。

遠藤 和真

株式会社Sun Asterisk Business Designer

東京大学工学部システム創成学科システムデザイン&マネジメントコース卒業。東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻修士課程修了。Biz、Tech、Creativeの広く培った知見を活かし、Sun*に参画後は、新規事業創造、サービスデザイン、開発等にBusiness Designer、Engineer、PMとして幅広く従事。また、AI(LLM)と人間の共創によって新規事業を創造する方法論を確立して事業化(AI*deation、HEART Development、Ailla)。

期待から評価へ、変わるユーザーの目と肥大化するMVP

ーーMVP開発を取り巻く市場の変化をどう見ていますか?

船木:

「MVP」という言葉が生まれた2000年代初頭は、多くのものがまだデジタル化されていませんでした。ネットで買い物をして家に商品が届く、といった体験そのものに価値があった時代です。当時のMVPは「このデジタルプロダクトは将来どんな価値を提供してくれるのか」を市場に問い、ユーザーと共に価値を確認していくためのスタート地点でした。

しかし現代では、生活に必要な基本的な価値はほとんどがデジタルプロダクトで満たされています。ホリゾンタル(水平)なプラットフォームが隅々まで行き渡った結果、新規事業の主戦場は、特定の業界や課題に特化した「バーティカル(垂直)」な領域に移りました。

バーティカルな領域では、ユーザーは「このプロダクトがどんな価値を届けてくれるか」という期待を抱くのではなく、「自分たちの業界に特有の、この課題を解決してくれるか」という評価の目を持っています。例えば『農業版のECが欲しい』『この業務フローを管理する機能が足りない』といった具体的なニーズを持っているためです。

つまり、ユーザーはすでにある程度の“正解”を知っているのです。だからこそ、最初に提供されるプロダクトがその期待値を下回ると、ファーストインプレッションで『使えない』と判断され、ユーザーが戻ってこないリスクもあります。結果として、最初に届けなければならない機能が増し、MVPが“ミニマム”とは言えないほど肥大化してしまう。これが今のMVP開発を取り巻く大きな環境変化だと考えています。

ーーこの状況に、近年の生成AIの進化はどのような影響を与えているのでしょうか?

遠藤:

まさにその肥大化の流れに生成AIの登場が拍車をかけている側面があると感じています。AIの進化によって、機能を追加する開発コストは劇的に下がりました。これにより、作りたいと思ったものを『とりあえず入れる』ということができてしまう。これまでならコストを考えて諦めていた機能も簡単に追加できるため、MVPはさらに肥大化し、プロダクトの本質的な価値が見失われる危険性があると考えています。

この状況は、ビジネス戦略と開発の意思決定が乖離するリスクも孕んでいます。戦略とは『やらないことを決めること』です。しかし作れるものが増えると、あれもこれもと機能を盛り込みたくなってしまうものです。本来検証すべきだったはずのビジネス上の論点が曖昧になり、ユーザー視点が置き去りにされたプロダクトが生まれかねません。

“ユーザー中心”の原点を追求する「HEART Development」とは

ーーSun*でも開発にAIを取り入れる動きは積極化しており、開発フローとして「HEART Development」というものが去年リリースされましたが、これはどのようなものでしょうか?

遠藤:

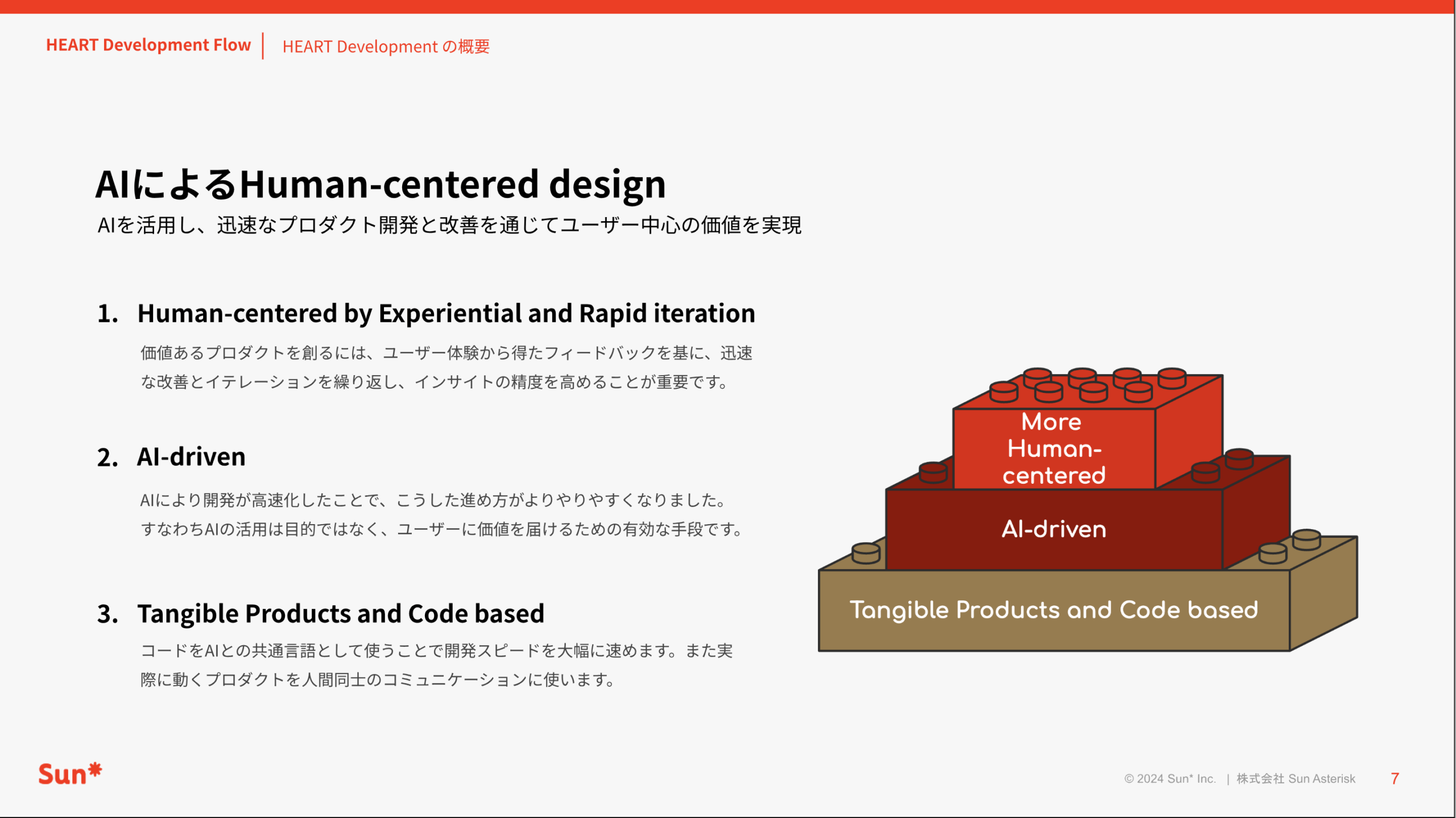

HEART Developmentは、単にAIで開発を高速化する「AI駆動開発」とは少し違います。私たちの目的はあくまで『ユーザー中心の開発』を実現することであり、そのために生成AIを最大限に活用するアプローチです。

具体的には、AIを使って素早くプロトタイプを作成し、それをユーザーに届けてフィードバックを得る。そのサイクルを高速で回すことで、プロダクトを磨き上げていきます。これは、MVPの本来の目的に立ち返る試みでもあります。MVPとは、できる限り早くユーザーから学び、次の意思決定に活かすためのものです。AIの力は、その原点をより高いレベルで実現するために使うべきだと考えています。

ーー具体的に、HEART Developmentは開発プロセスにどのような効果をもたらしていますか?

船木:

従来の開発プロセスとは逆転の発想でアプローチできるようになったことが一番の特徴だと思っています。従来の開発では、実装前に要件定義や設計に時間をかけ、手戻りのコストを最小限に抑えるアプローチが当たり前でした。

しかし、HEART DevelopmentはAIにより実装コストが劇的に下がったことで、要件定義の代わりに、動くものを「まず作ってしまう」方がコストがかからないという逆転現象が起きています。例えば、ある機能のUI/UXについてA案、B案、C案で迷った時、従来なら議論を重ねて一つに絞っていたところを、3つのパターンすべてを”まず”実装し、ユーザーに実際に触ってもらって評価を決めることができるのです。

これは、機能を「足す」ためにAIを使うのではなく、プロダクトを「削ぎ落とし、本質的な価値を見極める」ためにAIを使うアプローチです。

特に、デジタルプロダクトに慣れていないお客様やユーザーは、設計書や静的な画面デザインを見ても具体的な利用イメージを掴むのが難しい。ところが実際に動くものを触ってもらうと、驚くほど具体的で的確なフィードバックが返ってきます。これにより、開発の後期段階で『思っていたものと違う』といった致命的な手戻りを防ぎ、結果的に非常に素早い速度で価値のあるMVP開発を実現できるのです。

ーークライアントからはどのようなフィードバックをもらっていますか?

遠藤:

国際的な展示会で出展するための「ユーザーが実際に操作できる高品質なモックアップ」開発プロジェクトにおいて、HEART Developmentを活用しました。

実際に動くものだからこそ、ユーザーからのフィードバックも価値の高いものを収集することができ、健全仮説検証サイクルを実現することができました。クライアントからも「海外市場を視野に入れたサービスの仮説を、短期間でユーザー検証まで実施することができました。生成AIを活用したプロトタイピングは、事業戦略上の意思決定を、より迅速かつ的確に行うための重要な手法であると確信しています。」という言葉を頂いています。

船木:

HEART Developmentは、開発者である遠藤くんの試行錯誤とAIの飛躍的な技術革新が掛け合わさり、これからも加速度的に進化を遂げるでしょう。それはもはや「こうなるだろう」という予測をするのももったいないと感じるほどのスピードで。なので、今は純粋にHEART Developmentがどう変貌を遂げるのかを楽しみにしたいと感じています。

>>最短2ヶ月でモックアップ開発可能!HEART Developmentの詳細はこちら

より広く、より深く。AIとともに目指す「価値創造に夢中になれる世界」

ーー最後に、このAI時代において、Sun*が目指す世界についてお聞かせください。

遠藤:

大学時代にGitHub Copilotの初期版に触れた時から「AIは開発のあり方を根底から変える」と確信していました。

Sun*に入社してからも、AIで新規事業の開発プロセスをアップデートするためのサービス作りに力を入れていて、現在はゼロからアイデアを一緒に考えるAI*deation、そのアイデアを磨き上げサービスデザインを伴走するAilla、そしてユーザー中心のMVP開発を実現するHEART Developmentがあります。

AIが最も意義深いと感じているのは、スキルや人的リソースの制限を受けずにお客様の要望を満たすことができる点です。Sun*が目指す「価値創造に夢中になれる世界」を実現するために、新規事業開発の楽しさをより多くの人に届けたい。そのためにAIを使った効率化や高速化、コスト削減などを通じて、本当の意味で制約なく価値創造を楽しめる世界を目指して、これからも取り組んでいきたいと思っています。

船木:

AIは、人間のクリエイティビティを代替するものではなく、それを最大限に引き出すためのサポーターです。これまで多大な労力がかかっていた作業をAIが担ってくれることで、人間は『どんな価値を創造するか』という最も本質的で面白い部分に専念できるようになります。

かつて私がSun*に入社した時、数百名という大規模な開発リソースが揃っているのを見て、『彼らの能力を使い切るほどのアイデアを出す方が難しい』と感じました。やりたいことはあるのにリソースが足りない、という言い訳が一切できない環境は、苦しくも幸せなプレッシャーでした。AIは、この状況をすべての作り手にもたらしてくれるはずです。

アクセルを踏みたくても踏めなかったボトルネックが解消された時、人間の創造性は新たなステージへ向かいます。私たちは、その未来の最前線に立ち、クライアントと共に価値創造の核心に挑み続けたいと考えています。

>>550社1.000プロダクト超の支援実績!Sun*の事例集はこちら