高速開発の時代に、品質をどう担保するか?

今日、ソフトウェア開発の現場では「高速な価値提供」が当たり前の要求となっています。

クラウドネイティブやマイクロサービス、APIエコノミー、ローコードツールの普及により、プロダクト開発のリードタイムは劇的に短縮されました。

特に以下のような技術・業界トレンドが、スピード優先の開発文化を加速させています。

- DevOpsの浸透:開発と運用の分業から協業へ。リリース頻度が“日単位”に

- CI/CDの一般化:プルリクエストベースで毎日のように自動デプロイ

- SaaS・モバイルアプリの運用:新機能を短いスパンで繰り返し投入

- カナリアリリース/ブルーグリーンデプロイ:失敗を前提にした小規模展開の高速サイクル

このような時代背景の中で、品質保証の在り方も抜本的に見直される必要が出てきました。従来のように「開発が終わった後にテスト期間を設ける」モデルでは、もはや追いつきません。

不具合が1日遅れて検知されれば、それだけで数千・数万ユーザーに影響を及ぼすこともある現代において、“スピードを保ったまま品質を担保する”アプローチが求められています。

つまり今、必要なのは:

- 手戻りを最小化できる早期フィードバック

- リリースと同じスピード感で機能する品質ゲート

- 本番運用中でも異常をいち早く検知する監視機構

Sun*では、これらを実現する基盤として「DevOpsにおけるE2Eテスト自動化」を戦略的に導入しています。

本記事では、その取り組みの全体像と背景、実践内容について詳しくご紹介します。

E2Eテストとは?

E2E(End-to-End)テストとは、システム全体を通じて、ユーザーが行う一連の操作を再現し、アプリケーションが正しく機能するかを検証するテスト手法です。

単にコード単位やAPI単位の動作を確認するのではなく、「ユーザーが操作したときに、期待通りの画面が表示され、正しい結果が得られるか?」を体験レベルで保証することを目的としています。

E2Eテストの概要:テスト対象は「機能」ではなく「体験」

たとえばECサイトであれば、以下のような流れがテストシナリオになります。

- ユーザーがログインし

- 商品を検索して選択し

- カートに追加し

- クレジットカードで決済を完了する

この流れのどこか1つでも欠ければ、ユーザーにとっては「使えない」サービスになります。

E2Eテストは、この“ユーザー体験の完成形”を保証するための、最も包括的なテスト手段です。

なぜE2Eテストが今、特に重要なのか?

現代のアプリケーションは、以下のような構造的複雑性を持っています。

- マイクロサービス化:処理が複数の独立サービスに分散

- API連携:外部サービスとの接続が前提

- 非同期処理:画面に現れない内部エラーの増加

- 高頻度リリース:1日に複数回のデプロイも珍しくない

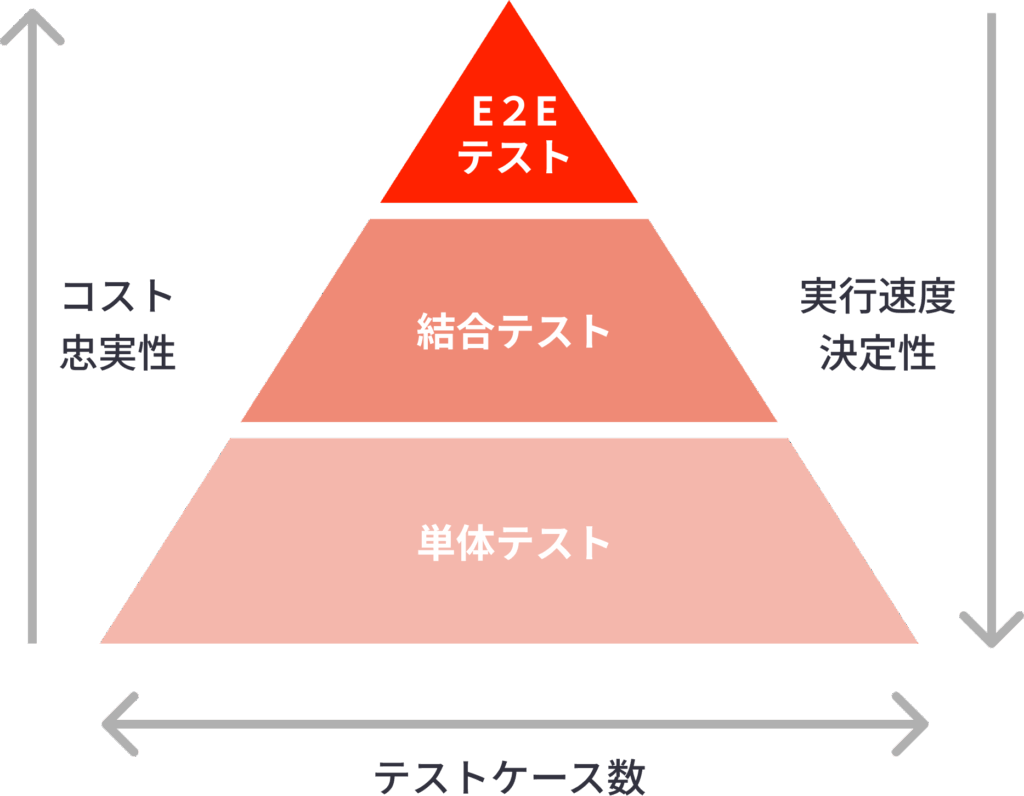

こうした状況下では、単体テストや統合テストだけでは見つけきれない障害が、ユーザー体験の中に潜むようになります。

つまり、「テストが通ったのに、実際には壊れている」という状況が起こりやすくなっているのです。

E2Eテストはこのギャップを埋める、“信頼性の最終チェックポイント”の役割を担っています。

E2Eテストを自動化することの重要性

E2Eテストは、手動でも実施可能です。実際にユーザーと同じように画面を操作し、フローを確認すればよいからです。

しかし現実には、手動テストには以下のような大きな課題があります:

- テストケースが多くなると人的負担が膨大

- 変更のたびに繰り返す必要がある

- テストの再現性が保証されない

- 本番環境での監視には向かない

特に、DevOpsにおける継続的な開発(CI)と継続的デリバリー(CD)を支えるには、テストもスピードと安定性を兼ね備えた「自動化」が前提になります。

E2Eテスト自動化がもたらす具体的メリット

| 観点 | 効果 |

|---|---|

| 品質担保 | リグレッション(回帰バグ)の早期発見、体験の崩れを防ぐ |

| スピード | デプロイ前後に即時チェック、開発〜リリースの高速化に対応 |

| 運用効率 | テスト工数の大幅削減、人が手を動かさなくてもよい |

| 安心感 | ビジネスチームも「使える」ことが客観的に確認できる |

| モニタリング活用 | 本番環境に対して定期的に実行し、サービス死活の監視手段としても有効 |

E2E自動化は、単なるテスト効率化ではなく、開発・運用・ビジネス全体の安定性を支える基盤技術と言えます。

Playwrightの採用とSun*が選んだ理由

Sun*では、E2Eテスト自動化のためのフレームワークとしてMicrosoft製のPlaywrightを選定し、全社的に活用しています。

E2E自動化にはさまざまなツールが存在しますが、その中でもPlaywrightを選んだのは、単なる「テストの自動化」だけでなく、スピード、安定性、拡張性、DevOpsへの親和性のすべてを満たすバランスの良さがあったからです。

Playwrightとは?

Playwrightは、Microsoftによって開発されたモダンなE2Eテスト自動化フレームワークです。2019年にオープンソースとして公開されて以来、世界中の開発チームに採用が広がっており、CypressやSeleniumに次ぐ存在として急速に評価を高めています。

Sun*がPlaywrightを採用した主な理由

① 主要ブラウザすべてに対応している

- Chromium(Chrome系)だけでなく、Firefox / WebKit(Safari)にも公式対応している

- クロスブラウザの自動テストが1つのコードベースで完結する

→ これにより、モバイル含むUI検証の抜け漏れ防止につながります。

② 高速かつ安定した実行性能

- 並列実行、ヘッドレス実行に対応し、テスト全体の実行時間が大幅に短縮できる

- テストのフレーク(成功したり失敗したりする不安定な挙動)が少ないことも特長

- スピードと再現性の両立ができる点が、CI/CDへの組み込み時に特に有効

③ TypeScript / JavaScript ベースで開発者と親和性が高い

- フロントエンドエンジニアやQAが、既存の開発スキルを活かしてテストスクリプトを記述可能

- API設計、ロジック検証との一貫した開発フローが実現でき、学習コストも低い

④ 柔軟な操作性と強力なセレクタエンジン

- Playwrightは、テスト対象の要素に対して「role」「text」「label」「data-test-id」などの意味的なセレクタを使うことが可能

- UI変更に強く、保守性が高いテストスクリプトが実現できる

⑤ DevOps環境との親和性が高い

- GitHub ActionsやGitLab CIなど、主要なプラットフォームと簡単に統合可能

- スクリーンショット、動画キャプチャ、失敗時のHTML保存など、デバッグ支援機能も充実しており、テスト結果の可視化が容易

Sun*でも、CI/CDパイプライン上での自動実行、失敗時の通知連携(Slackなど)をPlaywright中心に構成しています。

CypressやSeleniumとの比較(簡易表)

| 比較項目 | Playwright | Cypress | Selenium |

|---|---|---|---|

| 対応ブラウザ | Chromium, Firefox, WebKit | Chromium系のみ | すべて対応 (ただし安定性は低い) |

| 並列実行 | ◎ 高速 |

△ やや制限あり |

△ 外部ツール依存 |

| モバイル対応 | ◎ | △ 要設定 |

△ 環境依存 |

| セレクタの柔軟性 | ◎ 強力 |

○ | △ 限定的 |

| CI/CD統合 | ◎ 簡単 |

◎ | △ 設定が複雑 |

| 安定性 | ◎ 高い |

○ | △ フレークが多い |

Playwrightの導入効果(Sun*の現場での実感)

Sun*のQAおよび開発チームでは、Playwrightの導入により以下のような成果を実感しています:

- 開発と同時にテストを実装・運用するShift-left Testingが実現

- 開発者とQAが同じテストスクリプトを読み書きすることで、チーム間の連携が自然に強化

- 本番環境向けのE2E監視にも活用でき、「開発」と「運用」の境界を越えた品質担保が可能に

Playwrightは「開発 × QA × 運用」をつなぐE2E基盤

Playwrightは単なるテスト自動化ツールではなく、DevOps体制の中でスムーズに動き続ける信頼性のインフラです。

Sun*では、開発・テスト・運用のすべてにわたってPlaywrightを活用し、「壊さずに出す」「出してもすぐ気づく」「次に活かす」という改善サイクルを構築しています。

E2E自動化を本格的に取り入れたい組織にとって、Playwrightは非常に優れた選択肢であると言えます。

Sun*が実践する DevOps × E2E自動化

──E2Eは品質担保の手段から、継続改善の“エンジン”へ

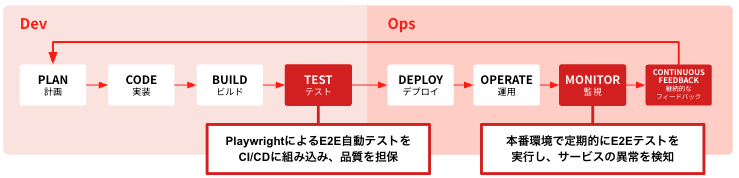

Sun*では、E2Eテストを「テスト工程の一部」にとどめるのではなく、DevOpsの各フェーズに組み込み、継続的な品質改善とプロダクト成長の基盤として活用しています。

その取り組みは、大きく分けて以下の3つのフェーズに展開されています。

① TESTフェーズでの活用:CI/CDへのシームレスな統合

目的:リリース前の不具合を早期に検出し、安心してデプロイできる状態を保つ

Sun*では、開発チームがコードをPushしたタイミングやプルリクエストを作成した時点で、Playwrightを用いたE2EテストがCI/CDパイプライン上で自動実行されます。

実施内容:

- GitHub Actionsと連携し、テスト実行をパイプラインに組み込み

- テスト対象は、ログイン・商品購入・申込・検索など、ユーザーの主要な操作フロー(クリティカルパス)を中心にカバー

- E2Eの結果をトリガーにマージやデプロイ可否を自動判断(品質ゲートとしての機能)

効果:

- デプロイ前に潜在的な不具合を自動で発見

- 手動テストの手間とタイミング依存からの脱却

- QAと開発の連携を強化し、Shift-left Testing(早期テスト)の実現

② MONITORフェーズでの活用:本番環境を対象としたE2E監視

目的:ユーザー影響のある障害を即座に検知・対応し、サービス信頼性を保つ

本番環境においても、定期的なE2Eテストを“死活監視”の一種として実行しています。

このフェーズでは「見える不具合」だけでなく、「気づきにくい操作不能状態」も拾い上げることができます。

実施内容:

- 一定間隔でE2Eシナリオを自動実行(cron実行 or CIスケジュールトリガー)

- 画面表示・UI要素の有無・エラーメッセージの表示有無などを検証

- 異常があった場合は、SlackやPagerDutyなどにリアルタイム通知し、担当者にエスカレーション

効果:

- サービスダウンやUI崩れなどの顕在化前のトラブルを迅速に検知

- 開発チームやSREが早期に対応でき、ユーザー影響を最小化

- 通常の監視(CPU・メモリ・ログ監視)では検知できない“ユーザー目線の障害”にも対応可能

③ PLANフェーズへのフィードバック:継続的改善サイクルの実装

目的:検知された課題を“設計段階”に反映し、品質の根本改善を行う

DevOpsにおけるE2E活用の真価は、検知した結果をどう活かすかにあります。

Sun*では、MONITORフェーズで検出した課題や傾向をそのまま放置せず、設計・企画フェーズ(PLAN)に反映しています。

実施内容:

- 異常ログやテスト失敗内容を分析し、「なぜ起きたか?」の根本原因を共有

- PdMやQA、SREとの振り返りの場(レビュー・レトロスペクティブ)で、設計レベルの改善方針を協議

- 必要に応じて、仕様変更・設計改善・テストカバレッジ見直しなどに展開

効果:

- 一時的な障害対応に終始せず、構造的な品質改善が進む

- PdMが“現場の技術的課題”を把握しやすくなり、開発と企画のズレが減少

- DevOpsが持つ「継続的なフィードバックループ」が実働することで、プロダクト全体の学習・進化が促進

3つのフェーズをつなぐDevOpsループとしての意義

Sun*におけるE2E自動化は、「TEST → MONITOR → PLAN」それぞれで完結するのではなく、フェーズ間の循環と学習を意図した構造になっています。

このループによって、次のような状態が実現されます

- “壊れないこと”を前提にせず、壊れてもすぐ直せるプロダクト

- リリーススピードを落とさず、品質と信頼性を維持

- E2Eを通じて全社が品質を“共有する”体制

DevOps体制としての拡張的な取り組み

Sun*ではE2E自動化を中心に据えつつ、以下のような要素とも組み合わせ、より信頼性の高いDevOps体制を実現しています。

CI/CDパイプラインの構築と自動化

- GitHub Actionsを用いたビルド・テスト・デプロイ自動化

- プルリクエスト単位でのテスト実行と自動マージの仕組み

IaC(Infrastructure as Code)の活用

- Terraform / Ansibleなどを用い、開発・検証・本番の構成を統一

- 「テストが通った構成のまま本番へ」→環境差異によるトラブルを排除

Observability(監視)の統合

- DatadogやPrometheusにより、システム内部のメトリクス・ログも可視化

- E2Eと内部監視を両輪とした、多層的なモニタリング体制

チーム横断の連携体制

- QA・開発・SREが同じ視座でテスト設計に関与

- DevOps=ツール導入ではなく、チーム文化としての“改善サイクル”の実装

DevSecOpsの導入も検討・試行中

- 脆弱性スキャン(SAST/DAST)や依存ライブラリ検査なども自動化し、

- セキュリティ面でも「変更に強い基盤」へと進化中

信頼性は、プロセス設計から始まっている

E2Eテストの自動化は、単なるQA効率化ではありません。

それは、「ユーザーが安心して使えるサービスを継続的に提供する」という、プロダクトチームの根幹に関わる取り組みです。

Sun*では、Playwrightを活用したE2Eテストを起点に、CI/CD・監視・IaC・セキュリティを有機的に組み合わせたDevOps体制を築いています。

“壊れない”のではなく、“壊れてもすぐに気づけて直せる”

そんな信頼性の高いプロダクト開発を、今後も推進していきます。

自社に合わせた最適なテスト戦略をお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

>>Sun AsteriskにE2Eテスト自動化やDevOps導入に関する相談をする

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。

【無料ダウンロード】Sun*のTech Teamの特徴や強み、開発への取り組み姿勢やベトナム国内でのブランド力など詳しくご紹介いたします。