2025年は「AIエージェント元年」になると言われるほど、生成AIを取り巻く環境は急速に変化しています。多くの企業がChatGPTなどを試験的に導入する一方で、「次のステップにどう進めばいいのかわからない」「セキュリティが不安で本格的な活用に踏み出せない」といった課題も浮き彫りになっています。

Sun*では、こうした課題を解決し、企業全体の業務効率を飛躍的に向上させるためのウェビナー「会社全体の業務効率を爆上がりさせる、生成AIの活用実例4選」を開催。本レポートでは、生成AI活用の現在地から、自律的にタスクを実行する「AIエージェント」が可能にする一歩先の未来まで、その要点をお届けします。

目次

生成AI活用の現在地

セッションの前半では、現在の生成AI市場の変化と、多くの企業が直面している課題、そしてそれを乗り越えるためのステップについて解説しました。

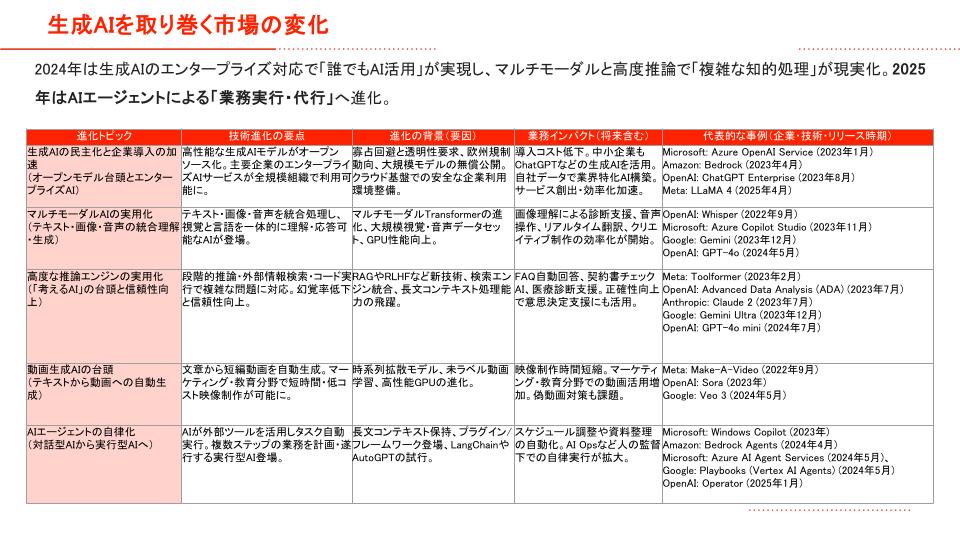

生成AIを取り巻く市場の変化

この1年で、生成AIの技術はすさまじい勢いで進化しました。

これらの技術的進化は、徐々に業務へも大きなインパクトを与え始めています。

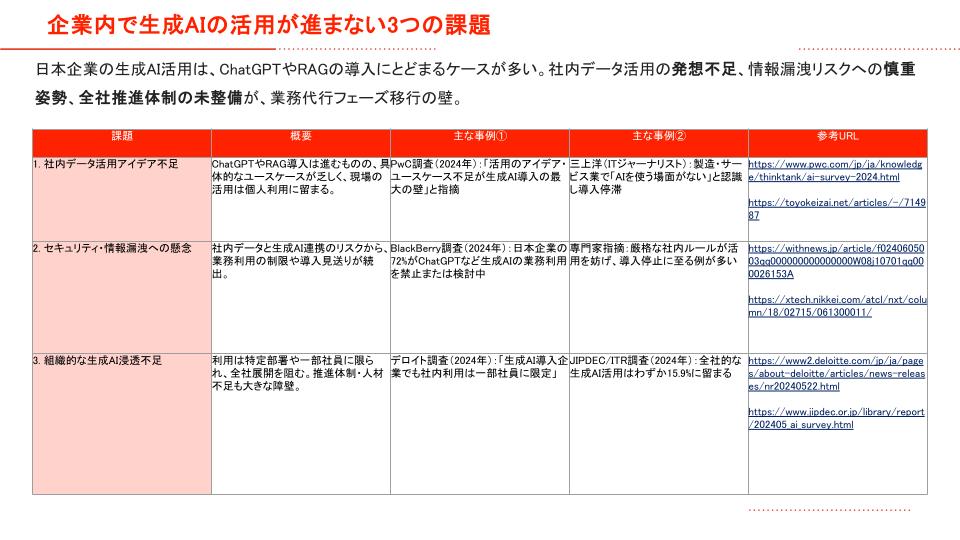

企業内で生成AIの活用が進まない3つの課題

ウェビナーでは、多くの企業と対話する中で、生成AIの本格活用を阻む共通の課題が3つあると指摘されました。

これらの課題の結果、多くの企業では部署ごとに異なるAIツールをバラバラに導入し、データがサイロ化してしまっているのが現状です。「あるべき姿は、データとAIを一つの基盤に統合し、様々なアプリケーションがそれを活用する世界だ」と語られました。

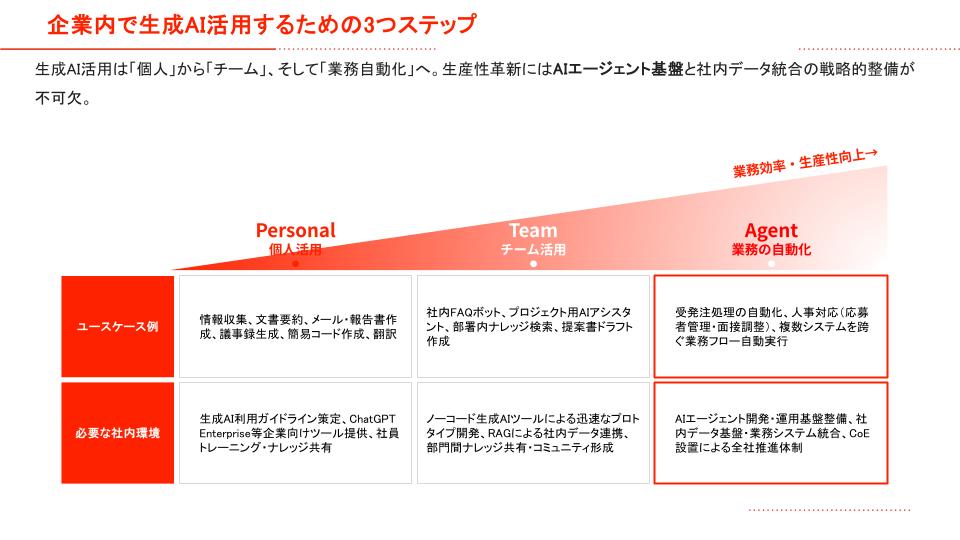

企業内で生成AIを活用するための3つのステップ

では、どうすれば全社的なAI活用を実現できるのでしょうか。ウェビナーでは3つのステップが示されました。

生成AI導入の壁をいかにして乗り越えるかが、今後の企業の競争力を左右するキーファクターとなります。

生成AIで業務はどう変えられるか

セッションの後半では、AIエージェントが可能にする未来と、Sun*が開発したAIエージェント統合プラットフォーム「AI*Agent Base」のデモンストレーションを交えながら、具体的な業務変革の姿を解説しました。

一歩先のAI活用

2025年はAIエージェント元年として、MicrosoftやGoogle、OpenAIといった世界のテック企業が一斉にエージェント技術の開発を加速させており、その周辺技術も急速に発展しています。

AIエージェントとは、単にユーザーを支援するだけでなく、「ユーザーの代わりに自律的に作業を行う存在」です。これまでのチャットを介した対話形式とは異なり、与えられた指示に対して、AIエージェント自身が複数のステップを含む複雑なタスクを最後までやり遂げます。

AIエージェントで何ができるか

AIエージェントは、具体的にどのような業務を自動化できるのでしょうか。ウェビナーでは、Sun*が開発した「AI*Agent Base」のデモを交えながら、5つの活用事例を紹介しました。このプラットフォームは、非エンジニアでもノーコード・ローコードで直感的にAIエージェントを構築できるのが特徴です。

▼アタックリスト作成支援エージェントのデモ動画

こちらのデモ動画以外にも、ウェビナーでは「提案QAリスト作成支援エージェント」「日報作成エージェント」「データ分析・可視化エージェント」「企業分析エージェント」のデモ動画も紹介されました。

ウェビナーでは、「AIエージェントの価値は、社内のデータベースや業務システムと連携してこそ最大化される」と強調されました。

最後に、本ウェビナーの要点を3つにまとめます。

- 生成AIの活用は「チャット」から「AIエージェント」へ

これからは、AIが自律的に業務を代行する時代。AIエージェントの活用がますます加速していくでしょう。 - エージェントの業務利用には「データとガバナンス」が重要

全社横断的なデータ基盤を整備し、誰がどのデータにアクセスできるかを制御するガバナンス体制が不可欠です。 - 「AIとデータの民主化」を見据える

非エンジニアでもAIエージェントを開発・検証できる環境を整えることが、全社的なAI導入成功の鍵となります。情報漏洩リスクをなくし、誰もが安心して利用できる基盤を作ることが重要です。

Sun*では、今回ご紹介した「AI*Agent Base」の提供を通じて、企業のAI活用をアイディエーションから開発、そして全社展開まで一気通貫でご支援します。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。