事業の立ち上げにおいて、今や当たり前の手法となったMVP開発。しかし、その言葉だけが先行し、本来の目的を見失ったままプロジェクトを進めてしまうケースは少なくありません。

MVP開発の本質に立ち返り、最速でPMFを達成するための具体的なポイントまで徹底解説するウェビナーを開催しました。

↓アーカイブ動画のご視聴はこちら

目次

MVPってなに?基本のおさらい

まずは「そもそもMVPとは何か」という基本をおさらいします。

(教科書的な説明としての)MVPとは?

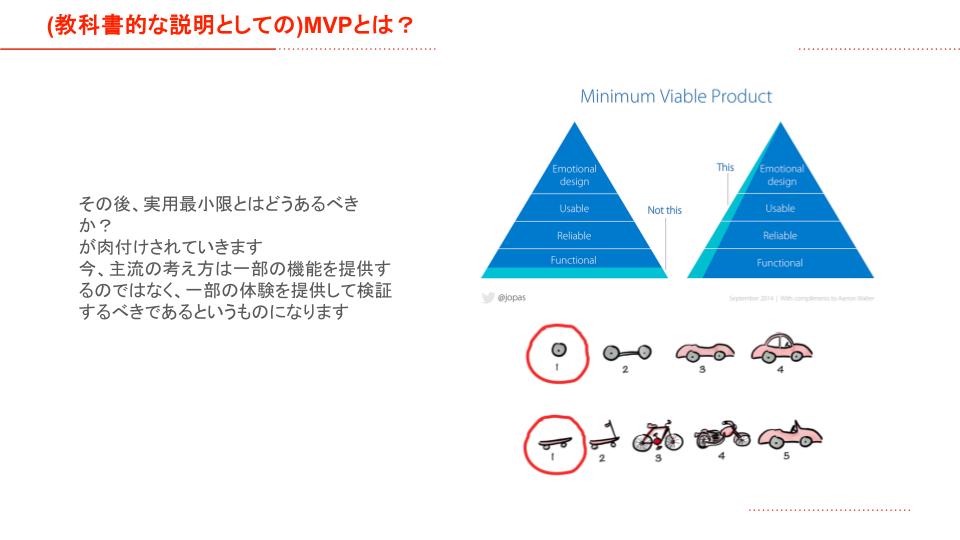

MVPとは、Minimum Viable Productの略で、日本語では「実用最小限の製品」と訳されます。

MVPの根底にあるのは、最初から多機能で完璧な製品を目指すのではなく、最小限の機能で素早くリリースし、ユーザーの反応を見ながら改善を重ねていくことで、開発のリスクを低減しようという考え方です。

気をつけるべきは、MVPとは単に機能の一部を提供するのではなく、ユーザーに届けたい『体験』を最後まで届ける必要があるという点です。

例えば「モビリティ」分野でいえば、タイヤだけを先に作ってもユーザーは価値を感じません。

まずはスケートボード、次にキックボード、そして自転車、最終的に車へと進化させるように、不完全であっても最初から一貫した『体験』を提供することが、MVPの「最小限」が目指すべき姿です。

MVPでなにをする?

MVPで検証すべき項目は大きく2つあります。

- 価値検証: 提供する体験・仮説に実際価値があるかどうか

- 成長検証: 市場でどのように成長するか、拡大可能かどうかを検証する

MVPは、事業フェーズを進めるための指標であるPSF(Problem-Solution Fit)、SPF(Solution-Product Fit)、PMF(Product-Market Fit)を確かめるための羅針盤の役割を果たします。

具体的なMVP

MVPと一口に言っても、その手法は様々で、検証したいことやプロダクトの特性に応じて、最適な手法を選択する必要があります。

ウェビナーでは様々なMVPの種類の紹介とともに、Slackの事例が挙げられました。

Slackは、まず社内と数社のパイロット版で「チャット履歴が一定量溜まると、ユーザーは離脱しにくくなる」という価値仮説を検証しました。この仮説に確証を得た後、登録社数やオンボーディング完了率といった指標を追いながら、再現性のある成長パターンを見つけ出し、PMFを達成しました。

このように、MVPを通じてプロダクトの成功を左右する重要な指標(キーサクセスファクター)を見つけ出すことが、価値検証のゴールとなります。

最速でPMFするために、MVP開発で押さえるべき3つのポイント

MVPの基本を理解した上で、本題である「成功するMVP開発のポイント」を見ていきます。

ポイント1:MVPが失敗するチーム

成功の法則を知る前に、まずは「失敗するチーム」の特徴を挙げます。

- 過程でつまずいたときにゴールをあきらめてしまう

- 現場に意思決定を委ねた時に推進しないリスク

- 売上が期待されるが1〜2年目で売上をあげる計画立案が難しい

では、逆に成功するチームとはどのようなチームでしょうか。

それは、抽象的なミッションやビジョン(MVV)の達成を共通のゴールとし、そのための手段としてMVPを捉えられるチームです。

また、ビジネス・テクノロジー・クリエイティブ(BTC)のように、異なる視点を持つメンバーが適切に対立し、互いを牽制し合えるチーム体制も不可欠です。

そして、短期的な売上ではなく、Slackの事例で見たようなトラクション(事業の価値を示す定量指標)にチーム全体の目線を合わせることが、成功への鍵となります。

ポイント2:MVP開発の立ち位置とゴールを明確にする

良いチームができた次にすべきは、開発の立ち位置とゴールを明確にすることです。

MVPで検証すべき仮説は無数にありますが、そのすべてを一度に検証しようとすると、結局何が失敗の原因だったのか分からなくなります。そこで重要になるのが、RAT(Riskiest Assumption Test)という考え方です。

RATとは、その事業を成立させる上で最も崩れやすく、最も不安な前提は何かを特定し、それだけを検証するアプローチです。

多くの人が価値を知っている機能をMVPで検証しても意味がありません。自分たちが一番わかっていないこと、向き合うのが怖いと感じるブラックボックスにこそ、光を当てるべきなのです。

また、見栄えは良いものの意思決定に役立たないバニティメトリクス(虚栄の指標)に惑わされず、アクションに繋がる指標を見極めることも重要です。

MVP開発では、コンセプトからいきなり具体的な画面設計に進むのではなく、カスタマージャーニーマップのような中間成果物を作り、段階的に具体化していくことが推奨されます。

抽象的な「体験」と具体的な「機能」の間を繋ぐ成果物がないと、失敗した時にコンセプトまで立ち返るしかなくなり、手戻りが大きくなってしまいます。

ユーザーからのフィードバックを元に改善を行うこともMVP開発の重要なフェーズです。

ラフなプロダクトの状態から、ユーザーが知りたいと声を上げた部分の解像度を少しずつ上げていく。そうすることで、本当に価値のある部分からプロダクトが磨かれていきます。

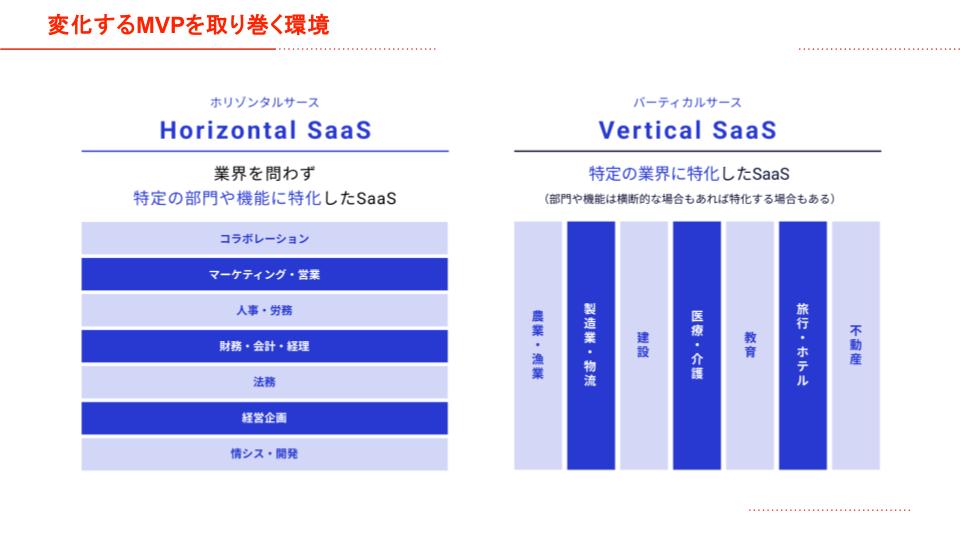

ポイント3:変化するMVPを取り巻く環境

MVPという概念が生まれた2000年代と現代とでは、市場環境が大きく変化しています。

- 2000年代: 世の中にまだデジタルサービスが浸透しておらず、「未来への期待」や「新規性」だけでユーザーは熱狂し、ラフなMVPでも十分に価値を伝えられた

- 現代: ユーザーはデジタルサービスに慣れ親しみ、目が肥えている。基本的な機能は当たり前で、その上で「具体的な問題解決」や「高い利便性(UX)」が求められる

この変化により、現代のMVP開発は、かつてのような「ラフなもの」では通用しなくなってきています。ユーザーの期待値が高まり、ファーストインプレッションが事業の成否を分けるようになった結果、MVPと呼べるものの品質基準が上がり、開発コストも高騰しているのが実情です。

もちろん、ディープテックのような全く新しい領域では、従来のMVPアプローチも有効です。重要なのは、今自分たちが挑んでいる市場がどのような環境にあるのかを正しく認識し、MVPに求められる品質レベルを見極めることです。

今回のウェビナーでは、MVP開発を成功に導くための本質的な考え方から、現代の市場環境を踏まえた実践的な視点まで、幅広く語られました。MVPは魔法の杖ではありません。その目的を正しく理解し、適切なチームとプロセス、そして明確なゴール設定があって初めて、事業を成功へと導く強力なツールとなるのです。

↓MVP開発のポイントを詰め込んだ資料はこちらからダウンロード!

.png)