「アジャイル開発を導入したが形骸化している」「人材を採用しても定着しない」「いつまで経っても組織が自走できない」――。

多くの企業がDX推進や内製化の過程で、このような壁に直面しています。

しかし、スキル不足や人材不足といった表面的な問題に対処するだけでは、根本的な解決には至りません。Sun*は、この複雑な問題の解決の糸口を探るウェビナーを開催しました。

目次

内製化が進まない本質的な3つの原因

多くの現場で語られる「スキル不足」「人材不足」「経験不足」は、あくまで表面に現れた事象です。なぜスキルが身につかないのか、なぜ人材が育たず、経験が積めないのか。その本質的な原因に目を向けなければ、永遠に同じ問題で悩み続けることになります。

ここでは、その根底にある本質的な3つの原因を解説します。

原因① – 「内製化」の定義の誤解

内製化の停滞を招く諸悪の根源、それは「内製化=すべてを自社でやること」という誤った定義です。この固定観念は、以下のような問題を引き起こします。

- リソースの分散: アジャイル、モダンなアーキテクチャ、クラウド技術など、学ぶべきことは多岐にわたります。すべてに手を出そうとするとリソースが分散し、どれも中途半端に終わってしまいます。

- 学習機会の損失: 「自前主義」に固執することで、外部の成功事例や専門的な知見から学ぶ機会を失ってしまいます。

無理な背伸び: 泳げない人が、いきなりドーバー海峡を横断しようとするようなものです。実力以上のことに挑戦し、失敗を繰り返すことで、チームは疲弊してしまいます。

原因② – 成功体験がない

成功体験の欠如は、チームを悪循環に陥らせます。

「経験がないから失敗する」→「失敗するから自信を失う」→「自信を失うから挑戦に消極的になる」→「消極的になるから経験が積めない」

このサイクルにはまると、チームは新しい挑戦を恐れるようになります。特に、スクラム開発などを導入した際に、手法の遵守ばかりに気を取られ、本来の目的を見失い、イベントが形骸化してしまうケースは少なくありません。結果として「スクラムはうまくいかない」というネガティブな印象だけが残り、貴重な成功体験を積む機会を逃してしまうのです。

原因③ – 間違った成功指標

手段が目的化すると、成功指標も間違ったものになります。

- よくある間違い: 「内製化率〇%を目指す」「外注費の削減額で評価する」「スクラムイベントの実施率を追う」など。

- 本来見るべき指標: 本来、内製化で目指すべきは、「どれだけビジネス価値を創出できたか」「市場の変化にどれだけ迅速に対応できたか」「チームの自律性がどれだけ高まったか」といった点です。

間違った指標を追いかける限り、チームは本質的な価値創造から遠ざかってしまいます。

内製化=DX推進という固定観念

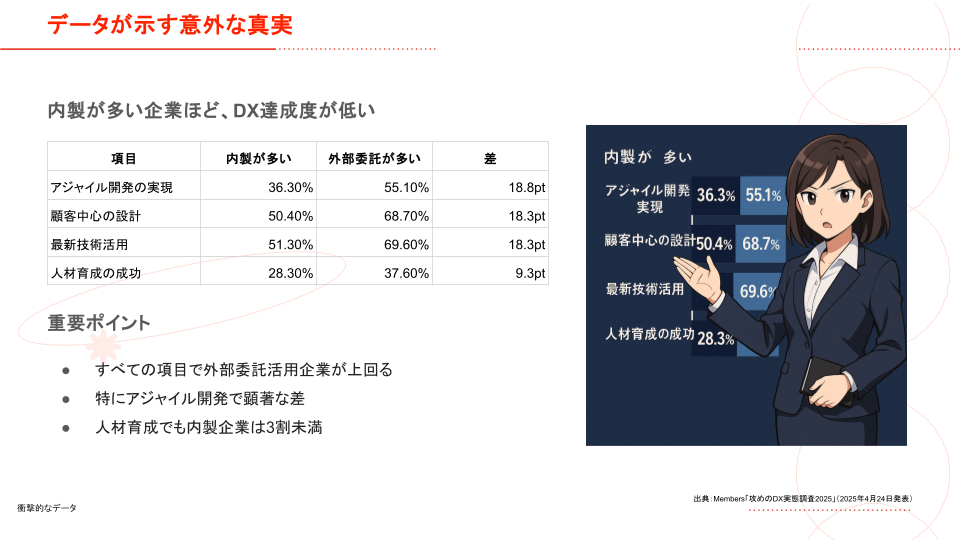

内製化に関する固定観念を覆すデータから、問題の本質が見えてきます。

データが示す意外な真実

ある調査結果によると、「内製が多い企業」よりも「外部委託をうまく活用している企業」の方が、DXの達成度が高いという意外な事実が明らかになっています。

特にアジャイル開発においてその差は顕著であり、人材育成という観点ですら、外部をうまく活用する企業に軍配が上がっています。

なぜこんな結果に?

このデータが示唆するのは、「内製化に固執しすぎると、かえって成長が止まる」という皮肉な現実です。自前主義に陥り、外部の知見を取り入れることを怠ると、視野が狭くなり、適切な支援を受けられないまま停滞してしまうのです。ここに、現状を打破するヒントが隠されています。

データから見る3つの結果

データは、スキル・人材・経験の不足が「原因」ではなく、より根深い問題から生じる「結果」であることも示しています。

- スキルの不足: 多くの企業がプロダクト開発において「アジャイル開発力」や「効果測定力」を持つ人材が不足していると回答しており、実践方法がわからないために開発体制を構築できないでいます。

- 人材の不足: DX人材の確保は企業の6割以上が課題と感じており、特にアジャイルコーチ、スクラムマスター、プロダクトオーナーといった専門人材の不足が顕著です。

経験の不足: 「アジャイル開発の機会がないから学べない」→「学べないからスキルが身につかない」→「スキルがないから適切な人材を見極め、採用できない」という深刻な悪循環が生まれています。

問題の本質

結局、すべての問題の根源は「内製化=すべて自前でやること」という固定概念にあります。この考え方が、無理な計画を生み、適切な投資を妨げ、組織から成長の機会を奪っているのです。

内製化を進めるための突破口

この根深い問題を解決する鍵は、非常にシンプルです。それは、考え方を転換することにあります。

突破口=内製化の再定義

突破口は、「内製化」を再定義することです。

- よくある誤解: すべてを自前でやること。

- 新しい定義: 価値を生み出し続けられる、自律的な組織を作ること。

これは単なる言葉遊びではなく、内製化へのアプローチを根本から変える「考え方の転換」です。

新しい内製化の考え方は、3つの「志向」に基づいています。

- 目的志向: 「自前でやること(手段)」ではなく、「価値創造(目的)」にフォーカスします。

- 学習志向: 自前で苦労して遠回りするより、外部の知見から「早く学ぶこと」を重視します。

- 成長志向: 「今できること」に固執せず、「将来できるようになること」を重視します。

この考え方の転換は、組織に劇的な変化をもたらします。時間をかけて試行錯誤と失敗を繰り返すのではなく、外部の知見を活用して最短ルートで成功パターンを学び、早期に成果を出す。その成功体験が、チームの自信とモチベーションを向上させ、自律的な成長サイクルを生み出します。

明日から始められる内製化推進の具体的なヒント

では、具体的に何から始めればよいのでしょうか。新しい内製化を実現するための、具体的なアプローチとプロセスを紹介します。

実現するための3つのアプローチ

- スモールスタート:小さく始めて大きく育てる

まずは、チームの現状を可視化するための「振り返り(レトロスペクティブ)」から始めましょう。そして「1チーム・1プロジェクト」で小さく成功体験を積み、その学びを横展開していくことが重要です。最初から完璧を目指さず、60点で良いのでまずやってみることが大切です。 - 外部の知見を賢く活用する

外部リソースを「依存」の対象ではなく、「学習」のためのパートナーと位置づけましょう。経験豊富なスクラムマスターやプロダクトオーナーに伴走してもらい、ペアプログラミングなどを通じて開発手法を学ぶなど、明確に「ナレッジの移管」を条件として協業することがポイントです。 - 継続的な改善サイクルを回す

1〜2週間の短いスプリントで「Build(構築) – Measure(計測) – Learn(学習)」のサイクルを高速に回します。失敗を歓迎する文化を醸成し、勘や経験だけでなく、データに基づいた意思決定を徹底することで、チームは着実に前進できます。

最初の一歩は「振り返り」から始めよ

最初のステップは、現状を可視化する「振り返り」です。チームのスキルレベル、直面している課題、使える予算やリソース、そして期待される成果と期限。まずは自分たちの現在地を正確に把握することからすべてが始まります。

外部パートナーと進める段階的な内製化プロセス

内製化は、以下の3段階のプロセスで焦らず着実に進めることが成功の鍵です。

内製化は、以下の3段階のプロセスで焦らず着実に進めることが成功の鍵です。

- 第1段階:観察と学習

外部パートナー主導でプロジェクトを進め、内部メンバーは成功パターンを観察し、体感することに集中します。 - 第2段階:共同推進

内部メンバーも主体的に手を動かし始め、徐々に責任の移管を進めます。失敗を恐れずに挑戦する姿勢が求められます。 - 第3段階:自走

内部メンバー主導へと切り替え、外部パートナーはアドバイザー役に回ります。ここまで来れば、チーム独自の工夫を加えながら自律的に改善を続けられるようになります。

各段階の目標と期間を明確に設定し、定期的な振り返りを通じて計画を調整していくことが重要です。

最後に

内製化を成功させるためには、5つの共通する要因があります。

- 明確なゴール設定

- 段階的な移行計画

- 内部メンバーの学習意欲

- 経営層のコミットメント

- 適切なパートナー選定

支援の形も、コンサルティング、フリーランスの専門家、開発会社との協業、教育研修など様々です。自社の目的やフェーズに合わせて、最適な支援を使い分けることが重要です。

内製化は目的ではなく、手段です。本当の目的は、ビジネス価値を継続的に生み出し続けること。 そのためであれば、外部の力を借りることは決して恥ずかしいことではありません。大切なのは、最終的に自分たちで価値を生み出せるようになることです。その突破口は、まず「考え方」を変えることから始まります。