こんにちは!

Sun*デザインチームです。

これまでも、デザインに興味のある方々に向けて、国内外問わず話題になっているテーマをピックアップし、記事にして発信してきました。

今年からは記事での発信はもちろん、Sun*公式Xでも発信しています!

記事では、公式Xでご紹介したトレンドをいつでも振り返られるよう、いくつかの内容をまとめてお届けします。

本記事が、時代の潮流を捉え、日々の業務に活かすためのヒントとなれば幸いです。

目次

AIで広がる3Dビジュアルの世界|注目のツール3選

出典元:Luma AI

ツールのご紹介

Luma AIは、テキストや撮影画像から3Dモデルを生成し、動画化まで対応。プロンプトを入力するだけで驚くほどリアルなシーンが完成。よりリアルなビジュアル作りやシミュレーションにも役立ちます。

Flow Studioは、自作CGキャラクターを実写映像に自動で合成。まるでその場にキャラがいるような自然な仕上がりに。キャラIPや世界観の構築、プレゼン資料にも活用できます。

Project Neoは、直感操作で2Dから3Dへ。Illustrator連携でベクターを3D化も可能。ロゴやアイコンの立体化、資料ビジュアルの強化にもおすすめです。

担当デザイナーからひとこと

どのツールも、専門スキルがなくても使えるのが魅力です。3D表現へのハードルが一気に下がり、発想をすぐ形にできる時代が来ています。資料づくりや世界観づくりにも、ぜひ取り入れてみてください!

なぜ私たちはAIに感情移入してしまうのか?ChatGPTと“人間らしさ”のUXを考える

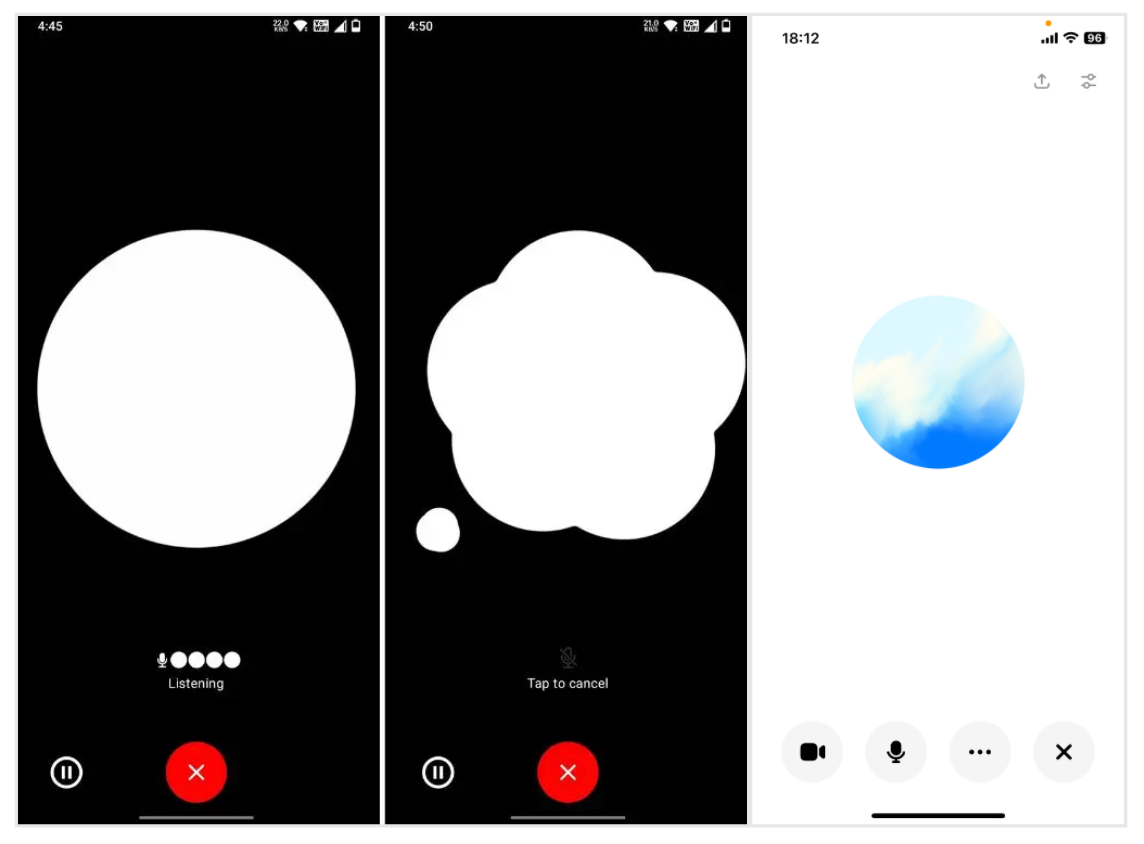

最近、ChatGPTとのやりとりの中で、「なんか、このAI、もう親友かも…」と思う瞬間が増えてきました。でも不思議なのは、ChatGPTには表情もキャラもありません。UIはただの丸いアニメーション(円形UI)なのに、それでも“人っぽさ”を感じてしまいます。それは、UI(見た目)ではなく“UX(体験)”の話なのではないでしょうか?そんな気づきから、今回のトレンドリサーチが始まりました。

世界を見渡せば、AIはすでに“隣にいる存在”

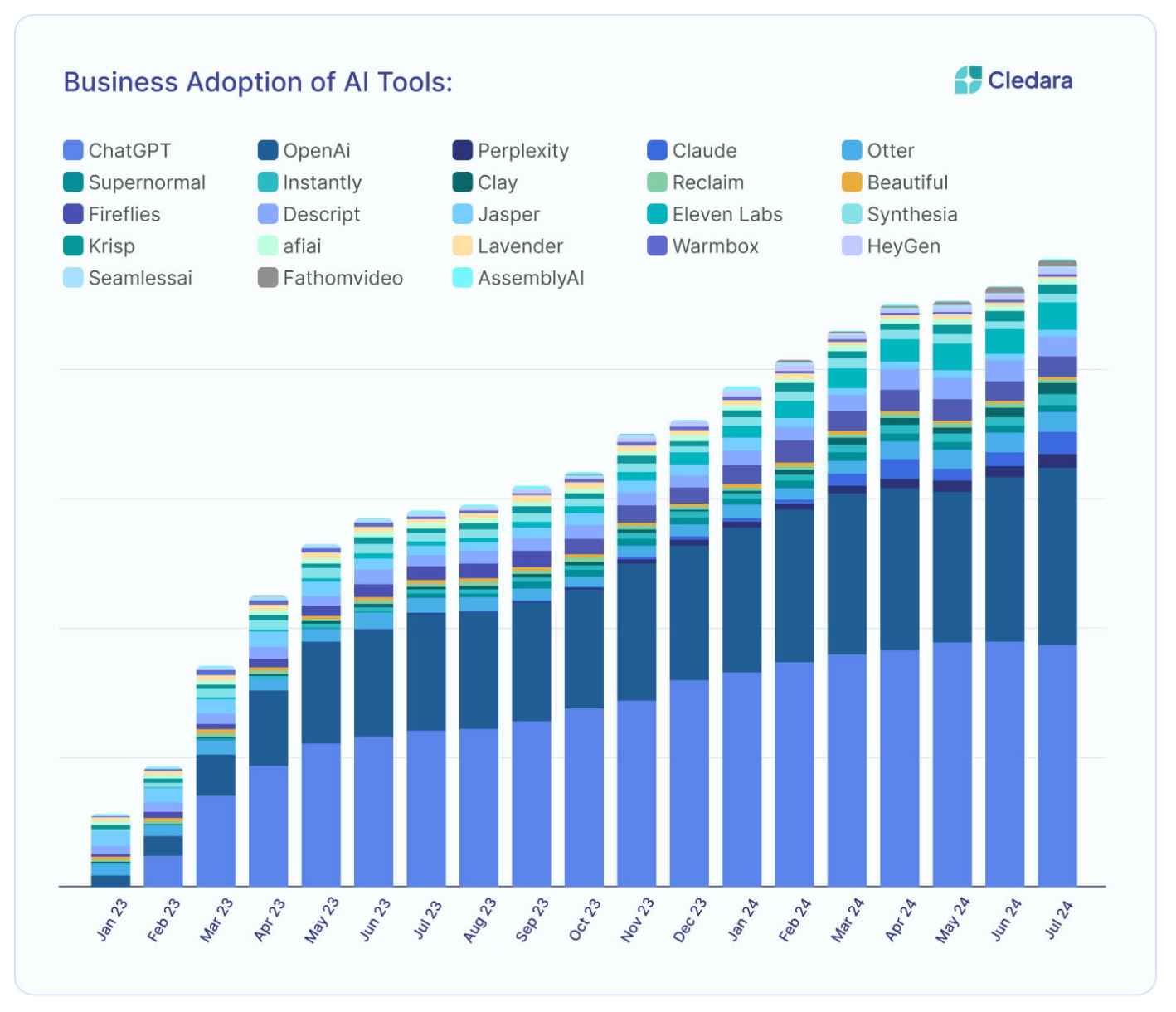

様々な調査を見ても、世界中の企業・個人がAIツールを日常的に導入していることが明らかになっています。

出典: Report: AI in 2025 – The Data Behind the Hype

出典: Report: AI in 2025 – The Data Behind the Hype

私たちの周りにも、音声アシスタント、AIチャット、検索補助など、さまざまな形でAIはすでに“共に暮らす存在”になりつつあります。だからこそ、「AIとの関係性」つまり、「AIを通じた“体験”をどう設計するか?」がこれからのUXにおける重要なテーマになるのです。

ChatGPTを例に考える:なぜ“人っぽく”感じるのか?

私たちがChatGPTに感情移入してしまう理由は、大きく3つあります:

①一貫した“人格”を感じる

- 毎回同じトーンで励ましてくれる

- 丁寧で、ちょっとやさしいキャラがブレない

- 自分に合った口調で、話し相手のように感じられる

② 自然な対話リズムと共感表現

- 会話のテンポやあいづちが自然で話しやすい

- 気持ちに共感してくれる表現がある

- 「わかってくれている」と感じられるUX

③記憶と関係性の積み重ね

- 前に話したことを覚えていてくれる

- 会話が“続いている”感覚がある

- 単なる機能ではなく、“関係性”を築いている実感がある

たとえばこんなやりとり:

あなた: プレゼンが不安で…

ChatGPT: あなたの準備、しっかりしていますよ!応援しています!

→ 毎回このように返ってくると、「この子(AI)って、いいやつだな…」と思ってしまうのです。

あなた: あのプレゼン、うまくいったよ〜

ChatGPT: おお、それはよかった!あの時「緊張するかも」って言ってましたもんね

→ 覚えていてくれたの!?という感動が生まれます。

さらに一歩踏み出すと、理想のUXの未来像:映画『Her』(世界でひとつの彼女のAI)の「Samantha」

映画『Her』に登場するAI「Samantha」は、まさに未来の“擬人化AI UX”の理想例といえます。

- 声だけでも存在感がある

- 感情を理解し、関係を深めてくれる

- 機能ではなく「一緒に成長していく関係」が描かれている

担当デザイナーからひとこと:これからのUXは、“機能”ではなく“関係性”を設計する時代へ

私たちがAIと過ごす時間は、これからますます長くなっていきます。

ただ便利なだけではなく、信頼できる/親しみを感じられる存在としてデザインしていくことが、これからのUXに求められる視点なのかもしれません。

「ていうか…もう人間関係だって、“キャラ × 共感 × 記憶”でできてるよね?」

── そんな気づきからはじまった今回のリサーチでした。

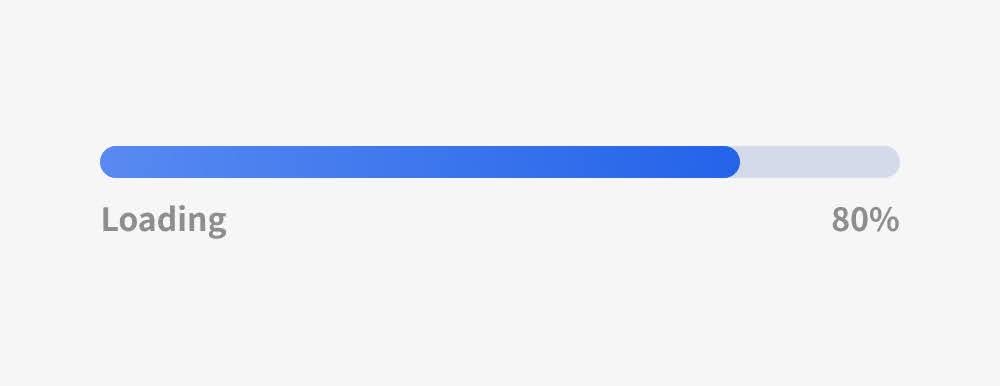

マイクロインタラクションはユーザーにどう影響する?

出典: 実務のためのマイクロインタラクション入門 @ Friends of Figma Shonan

マイクロインタラクションとは、ユーザーとプロダクトの間で発生する小さなやりとりのことを指します。具体的には、ボタンを押したときのアニメーションなどがあり、ユーザーに画面の状態を分かりやすく伝え、プロダクトの“らしさ”や情緒的価値を生み出します。

UIの要素として、情報伝達だけでなくユーザーの使い心地やプロダクトの印象を高め、ユーザーとのコミュニケーションをより豊かにしています。

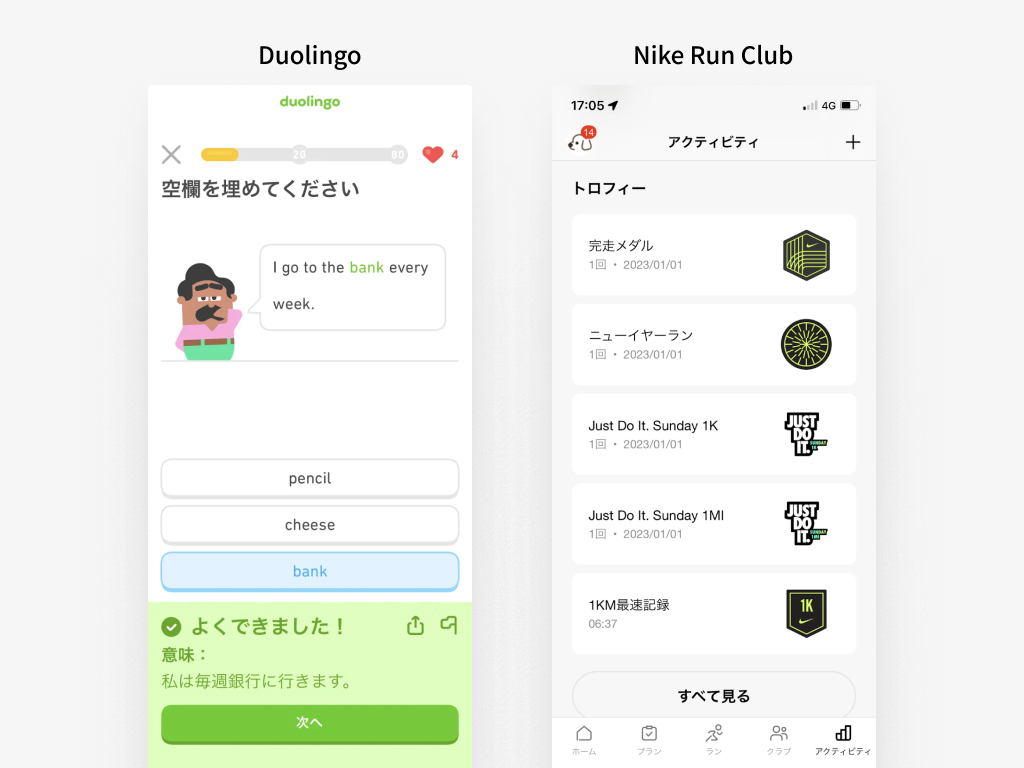

事例のご紹介

出典:UI Pocket ( Duolingo / Nike Run Club )

進捗達成時のレベルアップアニメーションや、学習時の正解・不正解を音と共にキャラクターの表情で即時にユーザーに伝えるマイクロインタラクションが特徴的です。ユーザーは「できた!」という感覚の積み重ねで次に進む意欲が湧き、継続しやすい学習体験が提供されています。

ランニング中に距離や進捗を音声でガイド。目標のタイム・距離を達成した際のアニメーションが特徴的です。それにより、ユーザーはアプリと「一緒に走っている」感覚を持ちながら、達成感を感じることができます。

担当デザイナーからひとこと

UI上のちょっとした動き=マイクロインタラクションが、ユーザー体験に大きく影響することを改めて感じました。

様々なサービスに触れる中で、「どんなUI要素がユーザー体験を一貫させ、印象を深め、ブランド全体の体験を支えているのか?」という視点を持つことで、新たな気づきが生まれそうですね。

カタカナのデザインを考える

背景

ふと渋谷の街を眺めていると、アコムやサロンパス、龍角散ダイレクト、ガストなど、カタカナ表記の看板が多いことに気がつきました。造形としての複雑性が低いカタカナは、遠くからでも視認性がしっかり担保されています。そんなカタカナのロゴをデザインする際、何かポイントはあるのでしょうか?

カタカナの造形特徴

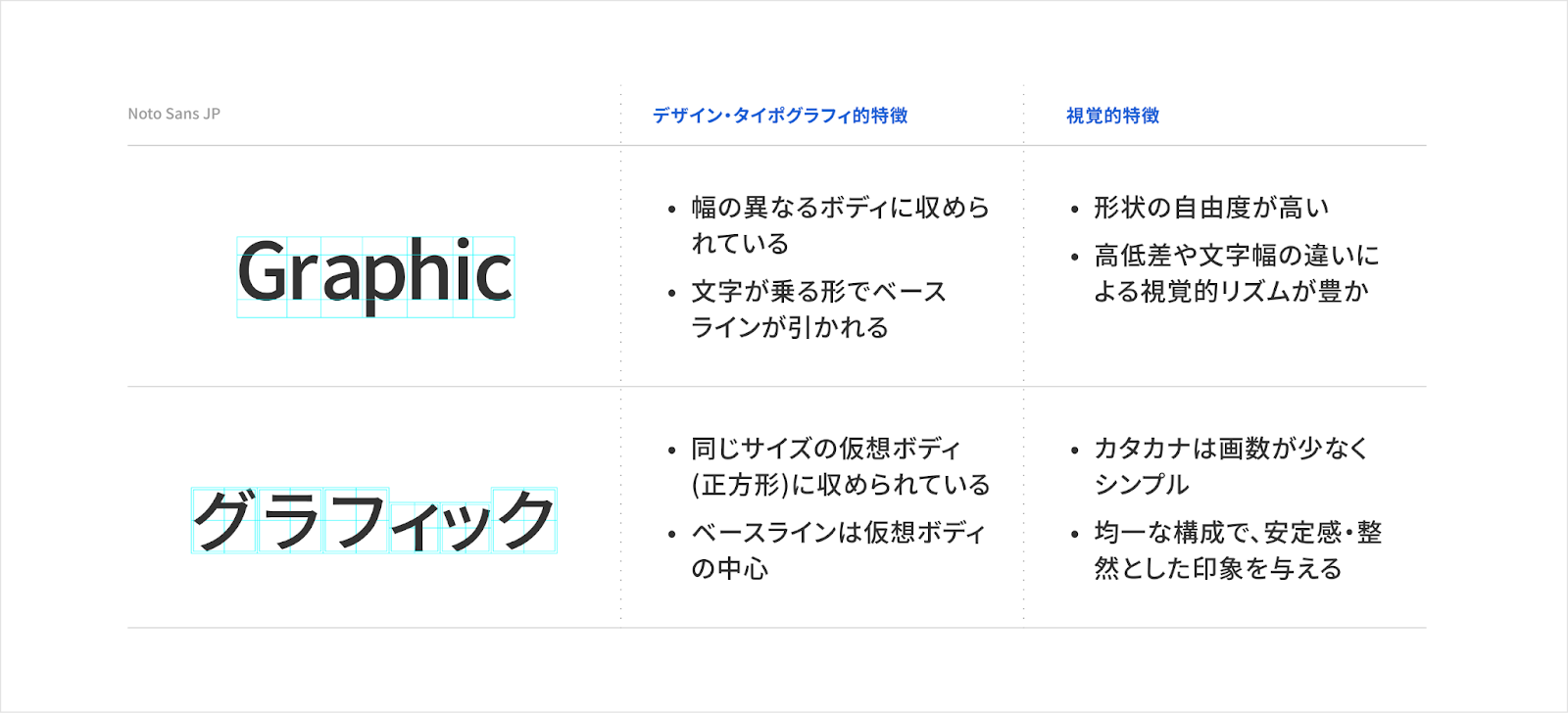

アルファベットは文字幅が異なり高低差がある文字のため、動きのある表現と形状の自由度が高いことが特徴です。それと比較しカタカナは、均一な構造と配置で、整然とした安定感とシンプルな印象を与えます。そんなカタカナが誕生した背景を遡っていくと、平安時代に書写や仏教経典の抄写などで漢字を簡略化した「片仮名」が登場したのが原型です。

出典: 大崎善治 著 「タイポグラフィの基本ルール」 (SBクリエイティブ)

出典: 大崎善治 著 「タイポグラフィの基本ルール」 (SBクリエイティブ)

スピーダの事例からみる、カタカナロゴへのリブランディング

B to B SaaS事業においてこれまで複数のプロダクト(SPEEDA、FORCAS、INITIALなど)ごとにサービスを提供していた株式会社ユーザベース。この度、別々に提供していたプロダクトを包括し、プロダクト名称を「スピーダ」とし、一つのブランドとして提供することになりました。顧客へカンタン&スピーディに価値を提供し続ける企業姿勢を示すため、認知されやすいカタカナ表記を採用したそうです。

出典: 「徹底的に顧客起点を貫いた「スピーダ」へのブランド統一プロセス」

出典: 「徹底的に顧客起点を貫いた「スピーダ」へのブランド統一プロセス」

カタカナロゴを制作するために、ベースとなるフォントの検討から始まります。カタカナのような幾何学要素で構成された日本語フォントは、1960-80年代に制作されたものが多く、レトロな印象を受けます。その印象を打破するためにベースフォントとして選定したのが「Shorai Sans」でした。

出典: 「カタカナロゴ制作未経験のデザイナーが、カタカナロゴを作るときに考えたこと。」

担当デザイナーからひとこと

普段何気なく使っているカタカナ。

街中の看板を観察してみると、ユニークなカタカナのロゴが目に入ります。

漢字を簡略化してつくられたカタカナならではの造形の魅力に気づくことで、デザインの表現の幅を広げてみませんか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

皆さんの気になるトレンドはありましたか?

次回の記事、そしてSun*公式Xでの最新トレンド情報にもぜひご注目ください。