こんにちは!

Sun*デザインチームです。

こちらの記事では、公式Xでご紹介したトレンドをいつでも振り返ることができるように、いくつかの内容をまとめてお届けします。

本記事が時代の潮流を捉え、日々の業務に活かすためのヒントとなれば幸いです。

キーカラーのトレンド変化とグラデーション

出典元: UX Collective

Googleの新しい「G」ロゴ

出典元:Google

Googleは、5月20日に開催した開発者向けイベント「Google I/O」に先立ち、メインロゴを変更しました。注目すべきは、色がグラデーションデザインになった点です。これはデザイントレンドの採用にくわえ、AIをより積極的にブランドに取り込む意図も表しています。

AIサービスとブランディング

グラデーション自体は昔から使われてきましたが、最近のトレンドを見ると、特にAIサービスを中心にグラデーションをブランドのキーカラーとして採用するケースが増えています。これは、AIサービスの多様性や多彩さを強調するためのブランディング戦略と言えるでしょう。

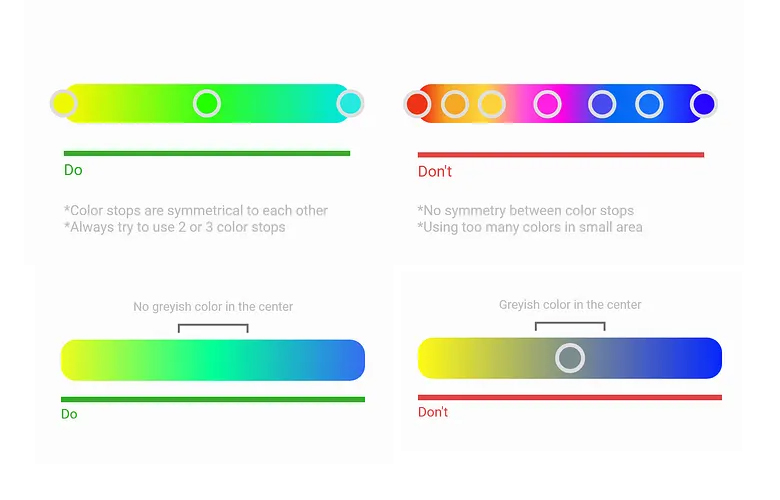

グラデーションをどう使う?

出典元: UX Collective

グラデーションを効果的に活用するには、適切な色の選定が重要です。ポイントは2つ。色を使いすぎないこと、そしてグレーが途中に入らないようにすることです。そのためには、自然の中に見られるグラデーションを参考にするのも良い方法です。

担当デザイナーからひとこと

近年のグラデーションは、単なる装飾ではなく、AIの幅広い応用力や未来志向を視覚的に伝える手段となっています。色の移ろいが「変化」「つながり」「進化」といった価値を暗示し、テクノロジーとの親和性を高めています。このように、グラデーションはブランドの個性だけでなく、社会や技術の流れを映し出すデザイン要素となっているのです。

Sentient Design

出典: Sentient Design: AI and the Next Chapter of UX – Josh Clark

Sentient Designとは?

Sentient Designは、ユーザーの文脈や意図を理解し、その瞬間に最適な形へと変化するインテリジェントなUIの考え方です。静的なUIから一歩進み、ユーザーに寄り添いながら動的に変化する体験を実現します。

Sentient Designの設計ポイント

人の行動に取って代わるよりも、行動をサポートして体験を向上させるように設計することが重要です。

- Collaborative: ユーザーと連携して行動し、必要に応じて自律的にサポート。

- Deferential: 提案はしても強制せず、あくまでユーザーの意思を尊重。

- Multimodal: 音声やテキスト、タッチ、ジェスチャーなどを組み合わせた直感的な機能。

- Continuous and ambient: 必要なときにさりげなくサポートし、普段は主張しすぎない。

Sentient Designの事例: Search Live

Googleの「Search Live」は、カメラを通して見たものをリアルタイムに理解し、今必要な情報を即座に提供。AIが状況やユーザーの意図を汲み取り、目的達成に向けたサポートを行います。

担当デザイナーからひとこと

印象的だったのは、AIは人間に取って代わるのではなく、行動をサポートして体験価値を高めるような設計をすべきだという点です。まずユーザーの目標をしっかり捉え、その達成にAIが必要かを見極めたうえで導入する姿勢が重要だと感じました。これからのUIは固定されたものではなく、ユーザーや状況に応じてしなやかに変化する可能性があります。その意味でも、柔軟性のあるデザインシステムの構築は、これまで以上に重要なテーマになっていくのではないでしょうか。

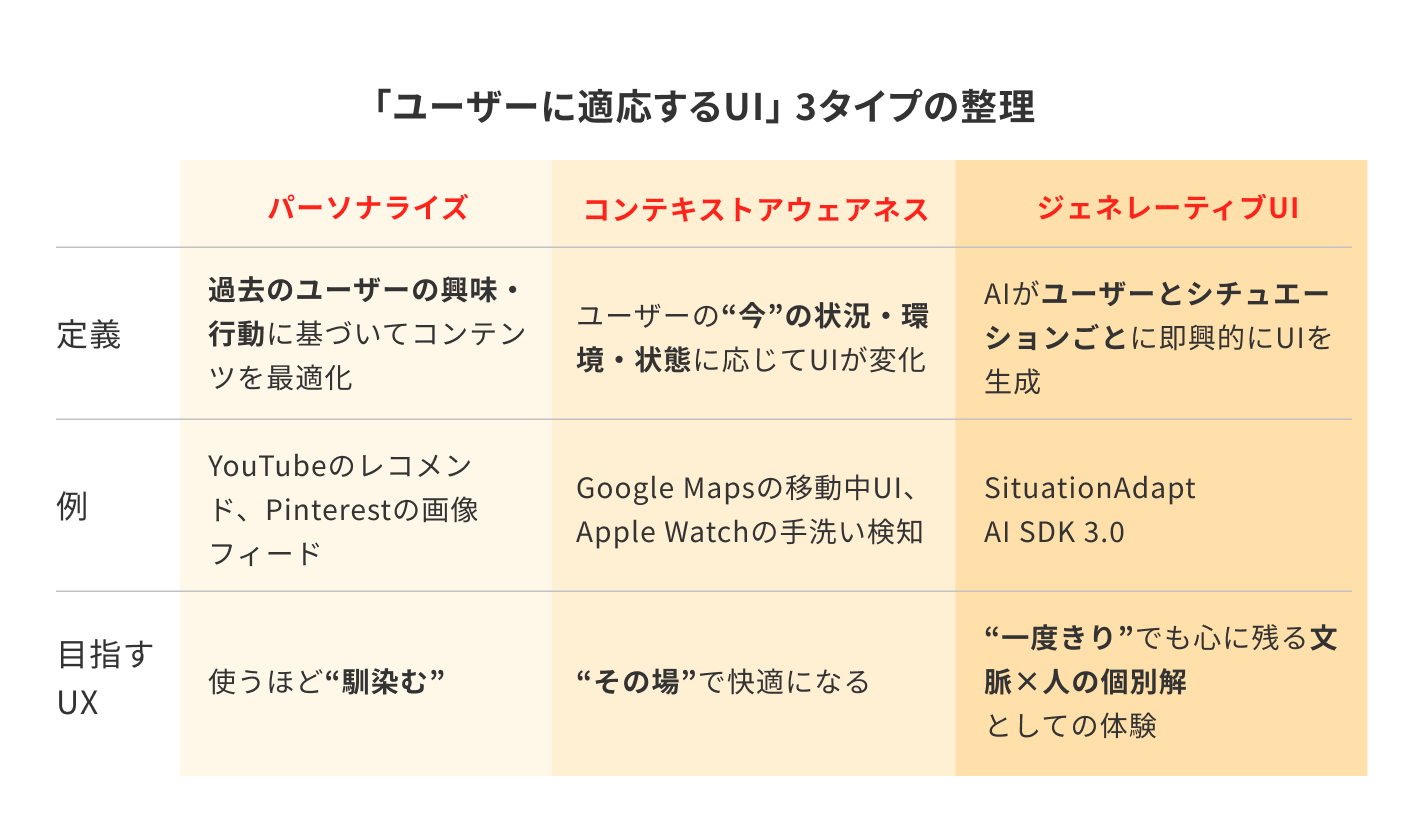

ジェネレーティブUI

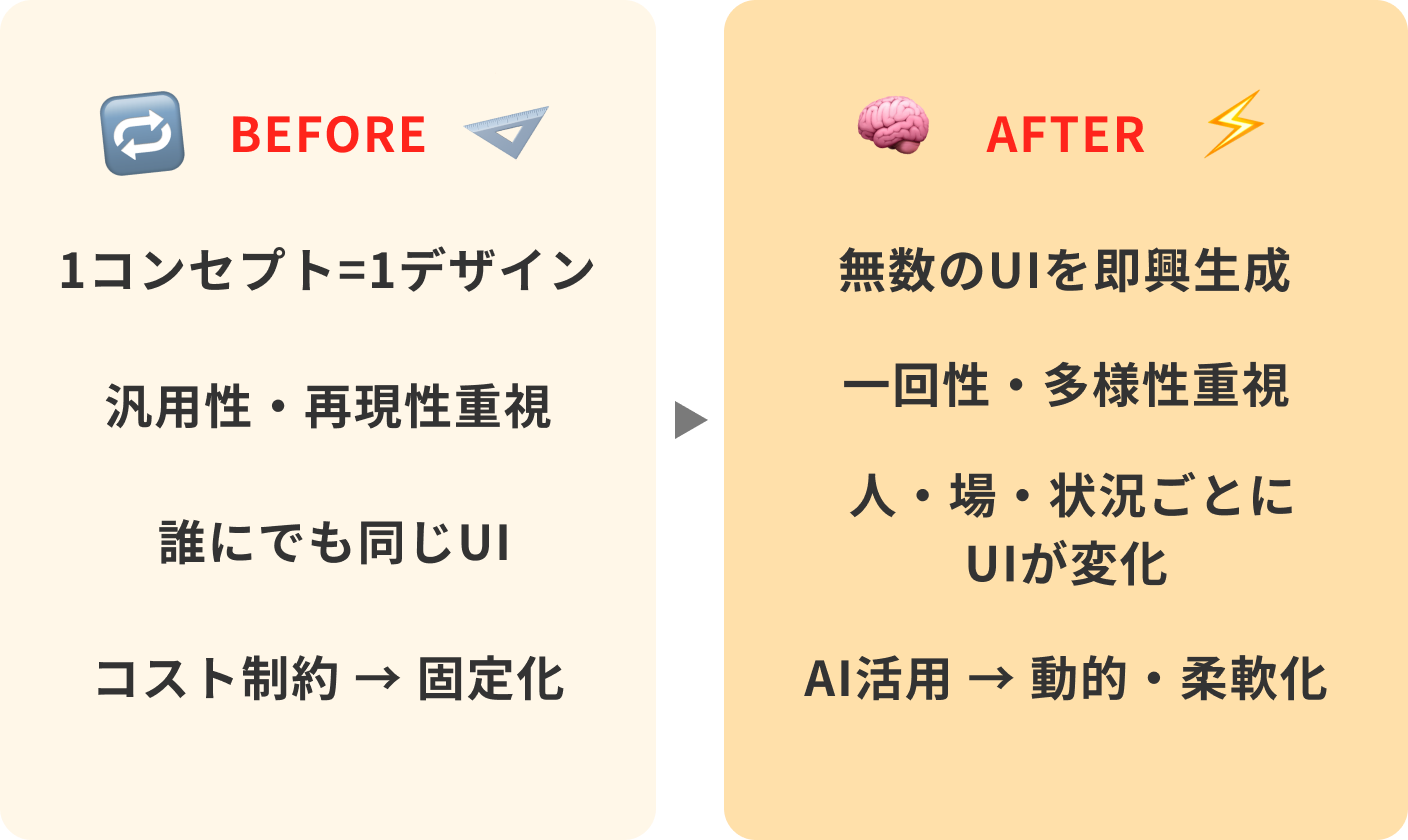

固定されたUIの時代は終わる?!

1つのUIで全てをまかなう時代から、“一人ひとり”に最適なUIが生成される時代へと進んでいます。

出典:深津貴之のGUILD TALK「”Day0で完成”する時代のクリエイティビティ【ゲスト:田川欣哉】」

ジェネレーティブUIとは?

ジェネレーティブUIとは、ユーザーの属性や関係性、文化、さらにはその場の空気感までを読み取り、最適なUIをリアルタイムで生成する仕組み。再現性ではなく、“一期一会”の体験を重視した、AI時代の新しいUIのあり方です。

ジェネレーティブUIの海外事例

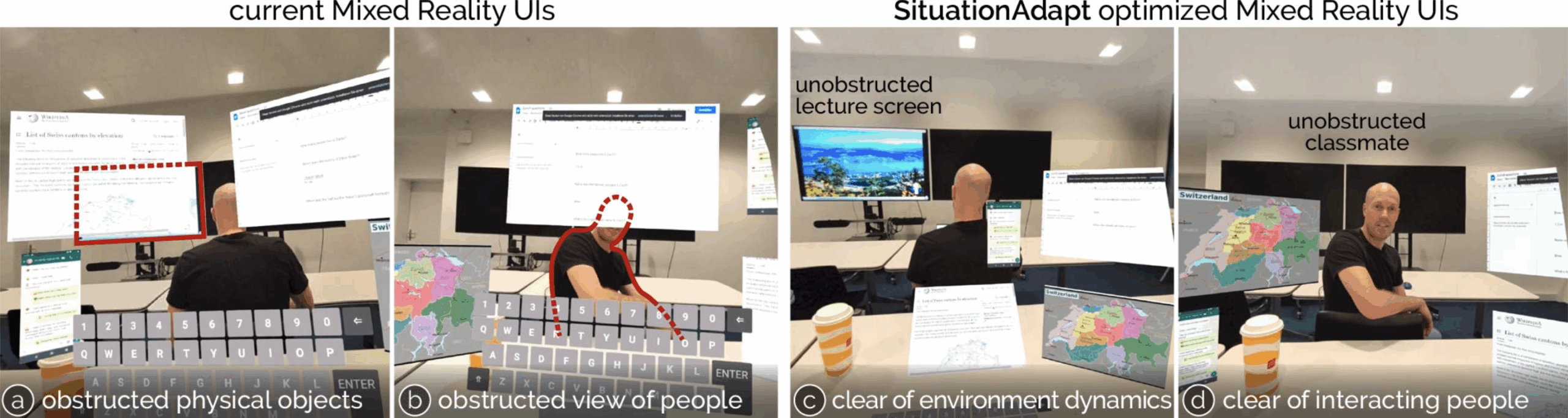

SituationAdapt

カメラやセンサーで周囲の人物や物体を認識し、LLMを用いて文脈に合ったUI配置や表示内容をMR空間に動的に最適化するUIシステムです。

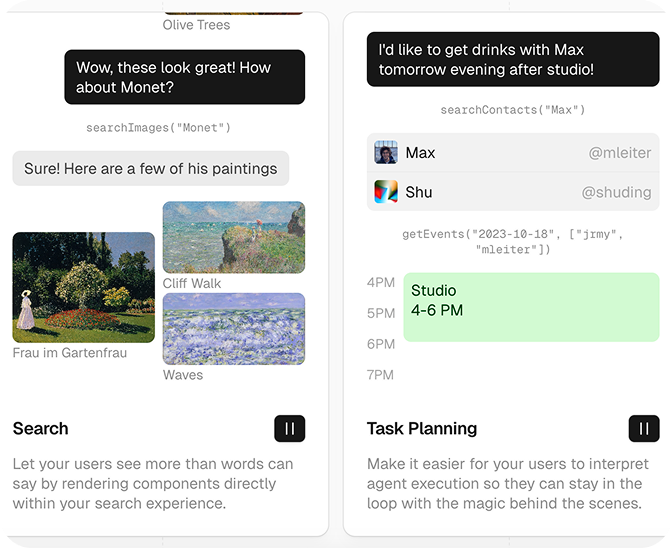

AI SDK 3.0

AIがその場で最適なUIを生成する技術です。例えば、従来テキスト回答のみだったチャットボットが、会話に応じてUIコンポーネントを動的に表示してくれます。

出典:AI SDK UI

担当デザイナーからひとこと

ジェネレーティブUIの発想は、これまでの「1コンセプト=1デザイン」が当たり前だった世界を大きく揺さぶるものだと感じました。コストや再現性を優先した誰もが同じ画面を見る時代から、ユーザーの文脈を読み取り、その瞬間・その人に合わせたUIを即興で生成する時代へと進んでいるのだと実感します。すべてがリアルタイムに変わる未来はまだ少し先かもしれませんが、まずは画面の一部からでも人や状況に合わせて変化するUIが当たり前になるでしょう。そのときこそ「固定概念化された前提」を手放し、より柔軟で生きたデザインを追求していきたいです。

デザイナー視点で見た大阪・関西万博

大阪・関西万博すでに行かれた方も多いのではないでしょうか?

今開催されている万博について、デザイナーならではの視点を交えながらご紹介します。

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催される国際博覧会です。世界の課題に対し、国や世代、分野を越えて解決策を探る“未来社会の実験場”として位置づけられています。

このビジョンを支えるのが、誰もが一貫した世界観で表現・参加できる「デザインシステム」です。そして、リアルとデジタルを横断する「バーチャル万博」も重要な柱となっています。

EXPO 2025 Design System

大阪・関西万博のデザインシステムは、色・形・動きにルールがありながらも自由な表現を許容する「生きた仕組み」です。

多様な人が参加しても一貫性が保たれ、リアルとデジタルの場で柔軟に展開・進化できる工夫がなされています。

出典:デザインシステム | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト

出典:Visual Design|EXPO WORLDs – 大阪・関西万博 OPEN DESIGN PROJECT

Virtual EXPO

出典:バーチャル万博~バーチャル会場~ | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト

バーチャル万博では、実際の会場を忠実に再現した3DCGパビリオンをアバターで巡ることができます。さらに、リアル会場で行われるイベントや展示と連携したバーチャル限定コンテンツが楽しめます。チャットにはリアルタイム翻訳機能が搭載されており、言語の壁を越えた国際交流も可能です。

担当デザイナーからひとこと

万博のデザインシステムには、秩序と自由が共存する絶妙なバランスを感じました。デジタルとリアルの両領域に一貫した世界観を展開できる点は、多様な接点における体験の質を高めています。こうした仕組みは、今後の情報設計やブランド開発にも応用できる、大きなヒントになるのではないでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

皆さんの気になるトレンドはありましたか?

次回の記事、そしてSun*公式Xでの最新トレンド情報にもぜひご注目ください。

出典:

出典: