こんにちは!

Sun*デザインチームです。

こちらの記事では、公式Xでご紹介したトレンドをいつでも振り返ることができるよう、いくつかの内容をまとめてお届けします。

本記事が、時代の潮流を捉え、日々の業務に活かすためのヒントとなれば幸いです。

デザインあ展 neo から考えるデザインのデザイン

虎ノ門ヒルズ TOKYO NODEにて、2025年4月18日から10月13日までの期間に開催された「デザインあ展 neo」。Eテレでおなじみのデザイン教育番組のコンセプトを体験できる展覧会です。

本展のテーマは「行為(動詞)」。あるく、たべる、すわる、など日常の何気ない動作をデザイン視点から再発見することができます。子どもから大人まで楽しめる、35点の体験型展示を行っています。

これまで同展覧会は「モノ」がテーマだったが、今回は「行為(動詞)」に着目

これまで同展覧会は「モノ」がテーマだったが、今回は「行為(動詞)」に着目

普段の生活の中にもデザインは溢れています。この「デザインあ展 neo」は展覧会全体が、何気ない日常から「デザイン」というものを再認識するためのしかけになっています。

すてる 『るてす』(左)/たべる『オノマトピース』(右)

すてる 『るてす』(左)/たべる『オノマトピース』(右)

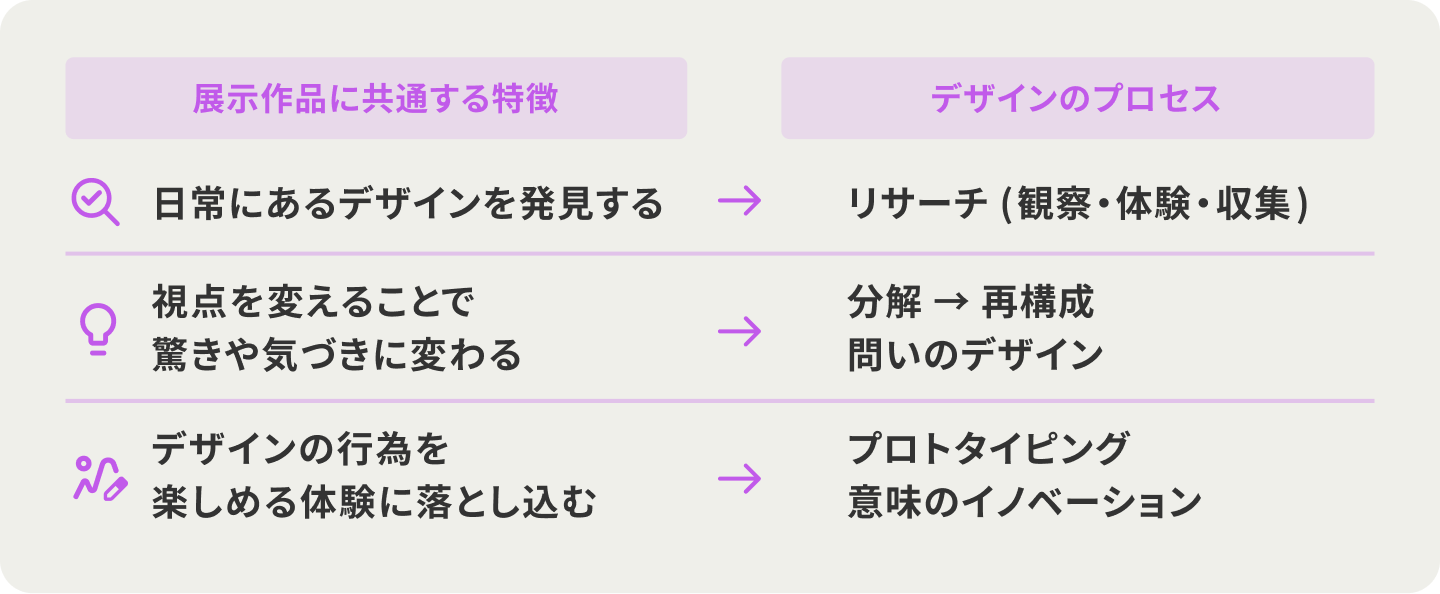

「あるく」「たべる」「もつ」などの行為を観察し、分類し整理する。さらに分解、再構成することで、これまで気づかなかった “意味” や “価値”が見えてきます。そして、それらをただ情報として見せるのではなく、遊びのある体験へ落とし込んでいく。それらはすべてデザインの行為であり、デザインのプロセスであることに気付かされます。

デザイナーからひとこと

日常の当たり前を疑い、モノや行為の意味を再構築することで新しい価値を創造することは、デザインの大事な役割のひとつです。本展では楽しみながらその役割を体験できる場となっています。テレビでお馴染みのクリエイターたちのコンテンツがさらにリッチになって楽しめる、映像×音楽体験の展示もおすすめです。

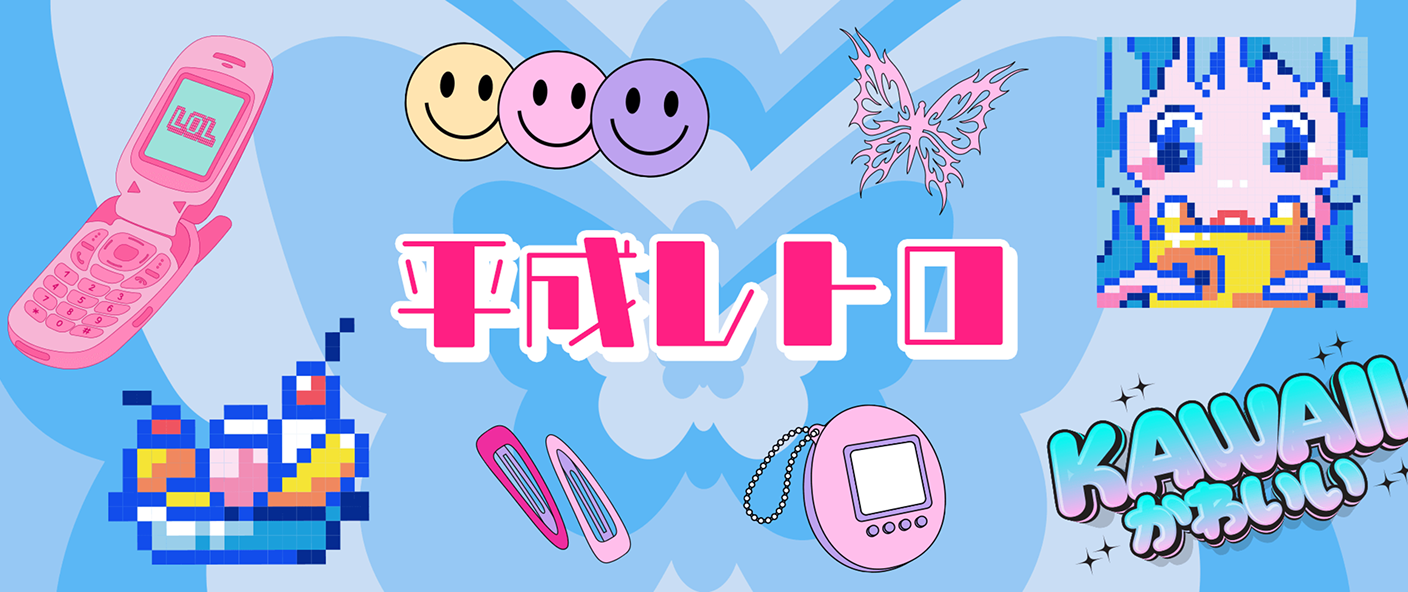

あの青春時代が再来!?平成レトロ

1980年代から2000年代初期の文化や流行を再評価して楽しむ。Z世代やミレニアル世代を中心に、平成のファッションやキャラクター、音楽などが人気を博しています。

出典: 今トレンドの「平成レトロ」とは?ブームの理由やY2Kとの違い、Z世代を引きつけるグッズ作りのポイントを解説

出典: 今トレンドの「平成レトロ」とは?ブームの理由やY2Kとの違い、Z世代を引きつけるグッズ作りのポイントを解説

平成の特徴といえば、現在のデジタル一辺倒とは一線を画す、デジタルとアナログが融合した独自性。明るくポジティブな雰囲気を感じさせるアイテムやデザインが代表的です。

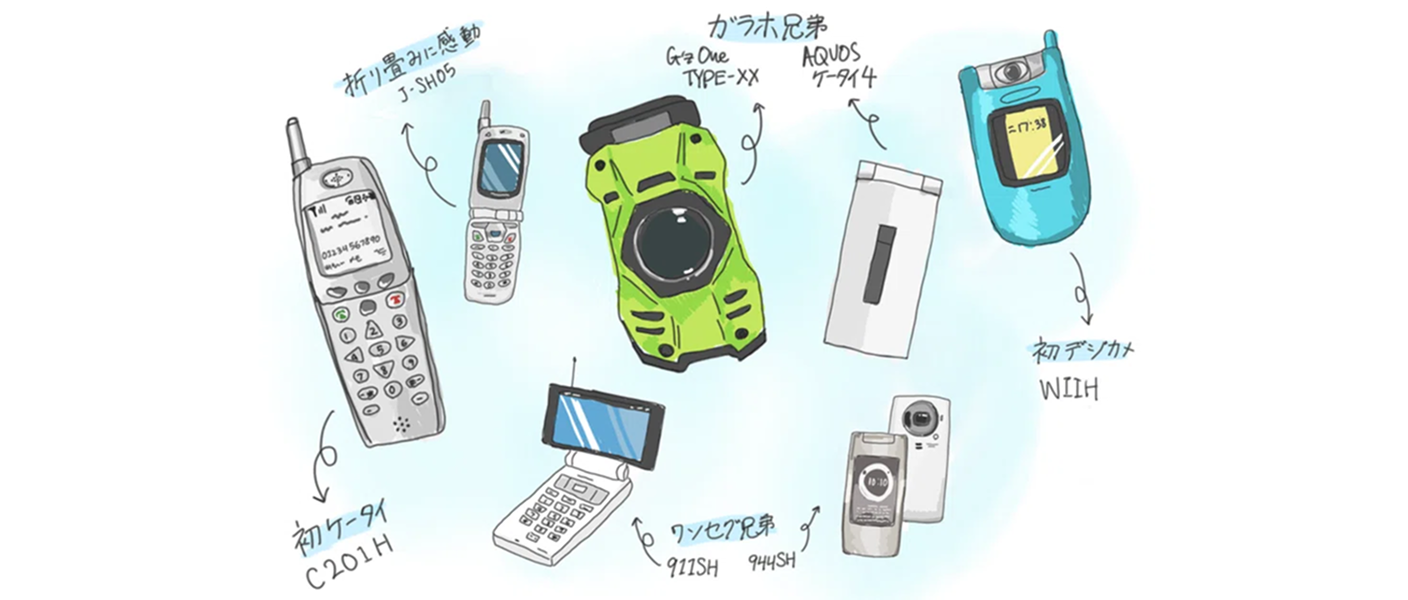

平成の特徴〜ガラケー文化が醸し出すエモさ

平成を象徴する代表的なものといえば「ガラケー」ではないでしょうか?折りたたむ動作や物理ボタンの確かな手触り、着メロやデコメで個性を表現できる自由さ。すぐに返事が来ないからこそ味わえる“待つ時間”のもどかしさと、つながった瞬間の嬉しさ。不便さの中にも心の通い合いがあった、そんな時代の象徴がガラケーでした。 出典: 令和の時代に、ガラケー愛を書き綴ってみた

出典: 令和の時代に、ガラケー愛を書き綴ってみた

平成を語りたくなるコンテンツのご紹介

ORANGE RANGE – イケナイ太陽(令和ver. Music Video)

令和ver.といいながら、Music Videoの内容は平成あるある“72連発”を再現したものです。誰かに共有したくなること間違いなしなコンテンツです。

NEO平成レトロ展 | TBSテレビ(2025/7/24〜※開催は終了しました)

平成という、近くて遠い時代の魅力を追求し、「懐かしい」も「エモい」も全て詰め込んだ展覧会。インターネットとアナログが混在するあの時代に浸ることができます。

デザイナーからひとこと

懐かしい!エモい!と叫んだ人も多いのではないでしょうか?

その時代に戻ったかのような感覚にさせているのは、時代性を様々な形で表現している「デザイン」であると感じます。

私が青春を過ごした平成が令和に合わせてリバイバルしていることで、当時青春を過ごした世代も現代の学生も一緒になって楽しめる文化が形成されています。これは他の時代にはない特徴かもしれません。インターネットの存在が大きく影響していると感じます。次の時代には令和がどんな特徴を持ったデザインとして未来に映るのか楽しみです。

売り上げにつながる中国のうるさいUI/UXから学ぶ3つのこと

中国のアプリ、使ったことありますか? 初めて触れた人は「うるさい!」と思うかもしれません。「情報が多すぎてごちゃごちゃしている」「ボタンが多くて迷う」…そんな印象を持たれがちな中国アプリですが、実はあの“うるさいUI/UX”こそが売上に繋がっている理由なるのです。

今回は、そんな中国発の「攻めのUI/UX」から、日本のプロダクトにも応用できそうな3つのポイントを紹介します。

「More is more than more」の情報設計

近年、日本では「選択肢は少ない方が良い」「情報はできるだけミニマルに」というUI思想も増えてきています。しかし中国のアプリでは、一画面に大量の情報とボタンを詰め込むのが通常です。その理由は、ユーザーがすぐに“目的の操作”にたどり着けるようにするためです。

賑やかな情報に慣れている文化的背景を活かし、情報も装飾も“盛る”ことで、目を引き、情報を伝え、行動を促すことに繋げています。

なぜ“売れる”のか?言葉より先に、視覚と数字で引き込む

「1分で届く」「本日限定」「売上◯◯万件突破!」など、赤+白の大きな文字や数字で即座に訴求しています。このようなビジュアル設計は、脳が瞬時に“お得感”や“緊急感”をキャッチし、即行動につながる心理効果を狙っています。

競争が激しい中、アプリを開く時点や決済が終わったタイミングを把握し、次の購買に繋げるきっかけをいかに作るかが勝負の分かれ道なので、このような設計になっています。

出典:美团ミニプログラム

ミニプログラム文化が生むアプリ利用の進化

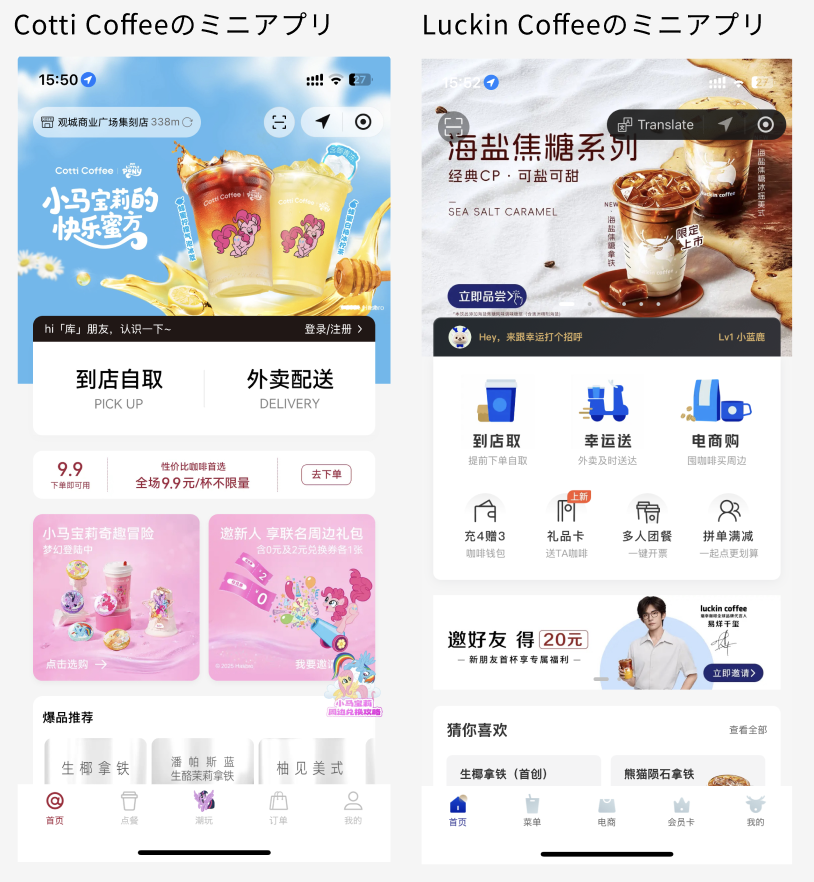

WeChatやAlipayなど、中国のスーパーアプリ内に存在する「ミニプログラム(Mini App)」では、1回限りの利用でもCV(conversion)が出るような設計が求められます。

その結果、アプリ登録不要・即完結・即決済のUIが発達しました。開いて「すぐ使える」という統一されたUXが、ユーザー体験までの最短距離を実現し、学習コストを限りなくゼロにしています。

出典:Luckin Coffeeミニプログラム / Cotti Coffeeミニプログラム

デザイナーからひとこと

情報量が多くカラフルで、「うるさい」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

私は中国出身のUXデザイナーとして、文化やユーザー習慣の違いから生まれるUX・UIデザインの差異に強い関心を持っています。

今回は一時的に中国へ帰国した際、改めて使い慣れていた現地のアプリを観察し直す中で、「売れる」ための仕掛けや、情報整理の工夫に気づきを得ました。みなさんのプロダクトづくりにも活かせそうな要素がたくさんあると感じたため、今回この内容をまとめました。

中国に行くチャンスがあれば、みなさんもぜひ現地のアプリをダウンロードして使ってみてください。その便利さも体感できるはずです!

UXを率で捉える!エンゲージメント率・直帰率・離脱率

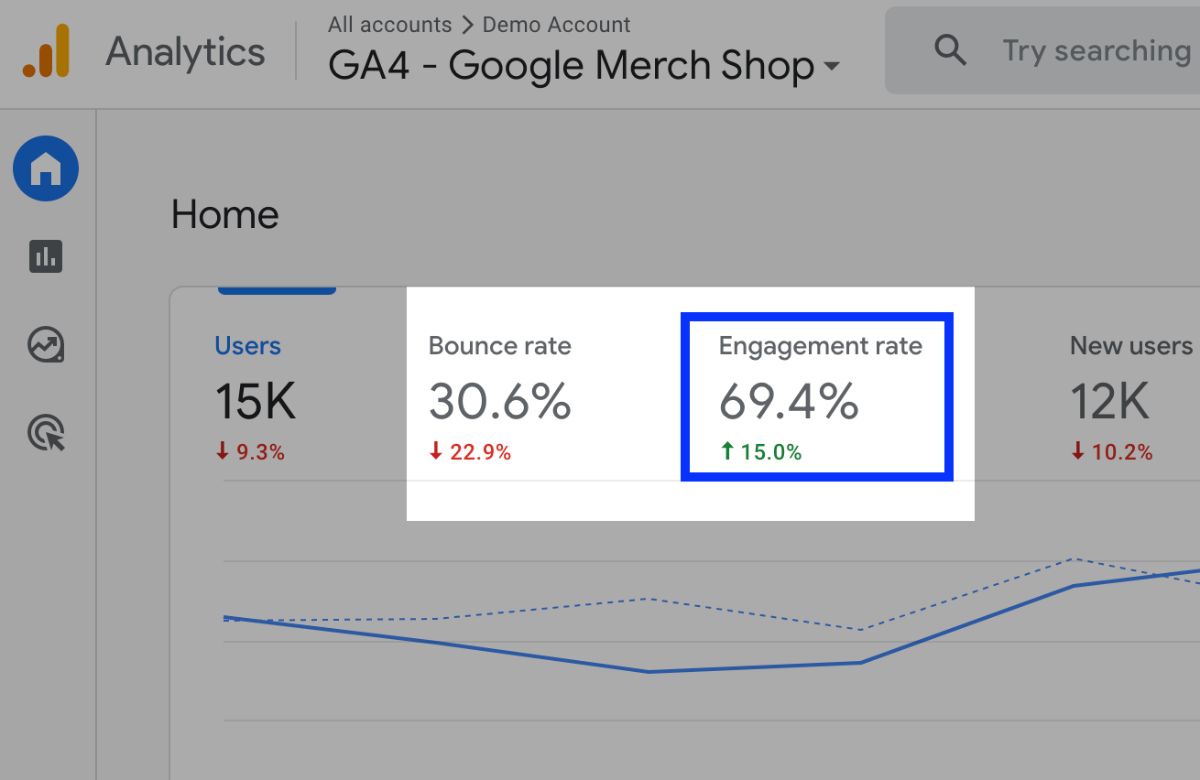

Google Analytics 4の機能「エンゲージメント率」

出典: Dynamic Edge

出典: Dynamic Edge

Google Analytics 4への移行に伴い、10年以上使われてきた「直帰率」が一時的に表示されなくなり、多くのユーザーに衝撃を与えました。 代わりに登場したのが「エンゲージメント率」です。これは“ユーザーがどれだけ積極的に関わったか”を重視する視点です。

出典: Your Ultimate Guide to GA4

出典: Your Ultimate Guide to GA4

エンゲージメント率は、ユーザーが一定以上の関心を示したかを測る指標です。 例えば、セッションが10秒以上持続、複数イベントの発生、コンバージョンの発生などの活動データに基づいて評価します。全体的なユーザー体験の質を測る指標として活用できます。

出典: Your Ultimate Guide to GA4

出典: Your Ultimate Guide to GA4

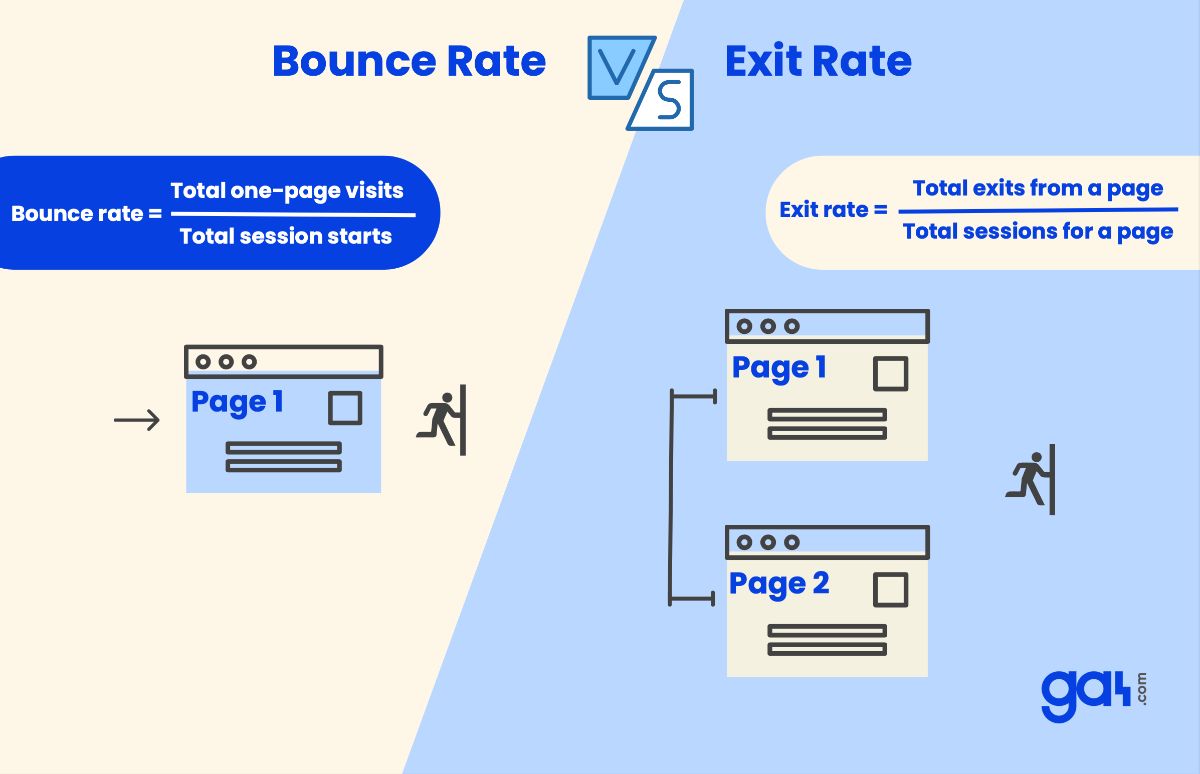

直帰率・離脱率

定義と活用

直帰率は訪問後すぐ離れた割合を示し、第一印象や初期導線の問題を示唆します。離脱率は特定のページがユーザーにとって最終ページとなった割合で、離脱原因、コンテンツの完結度を評価する際に用います。UX改善には、両指標を併せて読み解き、どこでつまずきが生じているかを見極めるのが重要です。

デザイナーからひとこと

Google Analytics 4で初めてエンゲージメント率が導入された際に、直帰率や離脱率は削除されましたが、その後再び追加されました。従来のユーザーにとって重要な評価基準であったことも理由としてありますが、3つの指標の違いを分析することで、より繊細かつ具体的なUX分析が可能になると判断されたためです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

皆さんの気になるトレンドはありましたか?

次回の記事、そしてSun*公式Xでの最新トレンド情報にもぜひご注目ください。