こんにちは!

Sun*デザインチームです。

こちらの記事では、公式Xでご紹介したトレンドをいつでも振り返ることができるよう、いくつかの内容をまとめてお届けします。

本記事が、時代の潮流を捉え、日々の業務に活かすためのヒントとなれば幸いです。

世界の街角から学ぶ!市民共創の新しいカタチ

近年、都市や地域の課題解決において、市民が主体的に参加し、共にまちをつくる「市民共創」の動きが世界各地で広がっています。「市民共創」とは、行政や専門家だけでなく、市民の創意や行動を取り入れ、より柔軟で持続的なまちづくりを可能にすることです。

本記事では、創造的な都市空間づくりを実現した海外の事例を3つ紹介します。

事例1:PARK(ing)Day

出典元:PARK(ing)Day

駐車場(parking)を一時的に公園やカフェ(park)に変える取り組みです。欧米を中心に広がっており、仮設設備で普段とは違う空間を作ります。参加者は体験を通じて場所の新たな可能性を発見し、都市空間への認識を深めます。気軽に参加できるため、予想外のアイデアが生まれやすく、創造的なまちづくり手法として注目されています。

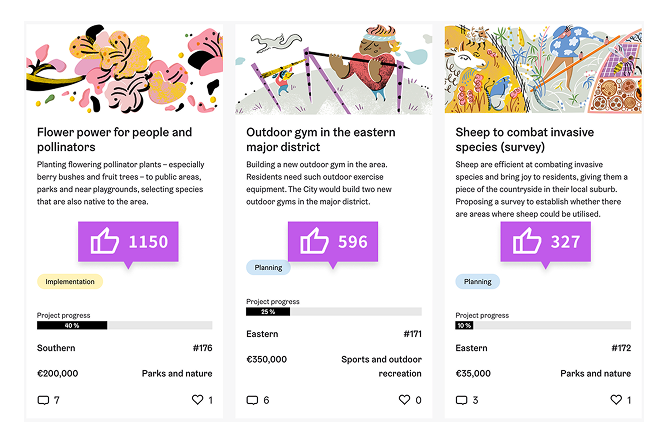

事例2:ヘルシンキ「OmaStadi」

出典元:OmaStadi

ヘルシンキ市が運営する参加型予算制度です。市民は公共予算の使い道を提案し、オンライン上で意見交換を行った後、市民投票で実施案を決定します。デジタルプラットフォームを通じて、誰もが時間や場所にとらわれず参加でき、採択されたアイディアの進捗も確認できます。これまで多くの案が予算化され、施設や公共空間の整備が進んでいます。

事例3:ドイツ「100メートル未来」

出典元:Stadtmacher Archiv | 100 Meter Zukunft

ドイツで実施される住民参加型の都市計画プロジェクトで、車のない道路空間の未来を住民と共に考える取り組みです。実際に道路を封鎖し、店舗や憩いの場を設置して未来像を体験できる空間を作ります。通りすがりの人も自然に参加しやすい設計で、道路全体をピンボードとして活用し、アイデアを書き留めるなど多様な方法で参加者の希望や懸念を収集しています。

デザイナーからひとこと

プロジェクトの一環として現地でユーザーインタビューをする中で、「どうすれば人が集まり、自由に意見を出しやすい場を作れるか」という点に興味を持ちました。今回集めた事例では、場を柔軟に変える、オープンな雰囲気を醸成する、情報の透明性を確保する、といった工夫が思わぬアイデアを生むことがわかりました。これらはデジタルプロダクトのリサーチにも活かせると考えています。参加者の関心に合わせて手法を変え、意見を出しやすくする工夫のヒントとして、今回の事例を参考にしたいと思います。

音で伝えるブランドの世界

音はブランドを伝える重要な要素

無印良品の店舗BGMや、Netflixの起動音のように、音はプロダクト体験の印象形成に深く関わっています。記憶に残るブランド体験には、効果的な“音の演出”があります。

Kantarの調査では、強力なブランド資産を持つ企業は広告想起が138%、ブランド力が76%向上するという結果も報告されており、音も重要なブランド資産の1つとされています。

事例1:車の音声ナビに“声のブランド人格”を宿す

出典元:SoundHound AI

2025年、SoundHoundは車の音声ナビに「Brand Personalities」機能を搭載しました。自動車メーカーは、応答スタイルやキャラクターを自由に設計し、ナビの音に独自の人格を与えられます。これにより、車内でのブランド体験をより魅力的に設計できます。ブランドの魅力を耳からも感じられる、新しい試みです。

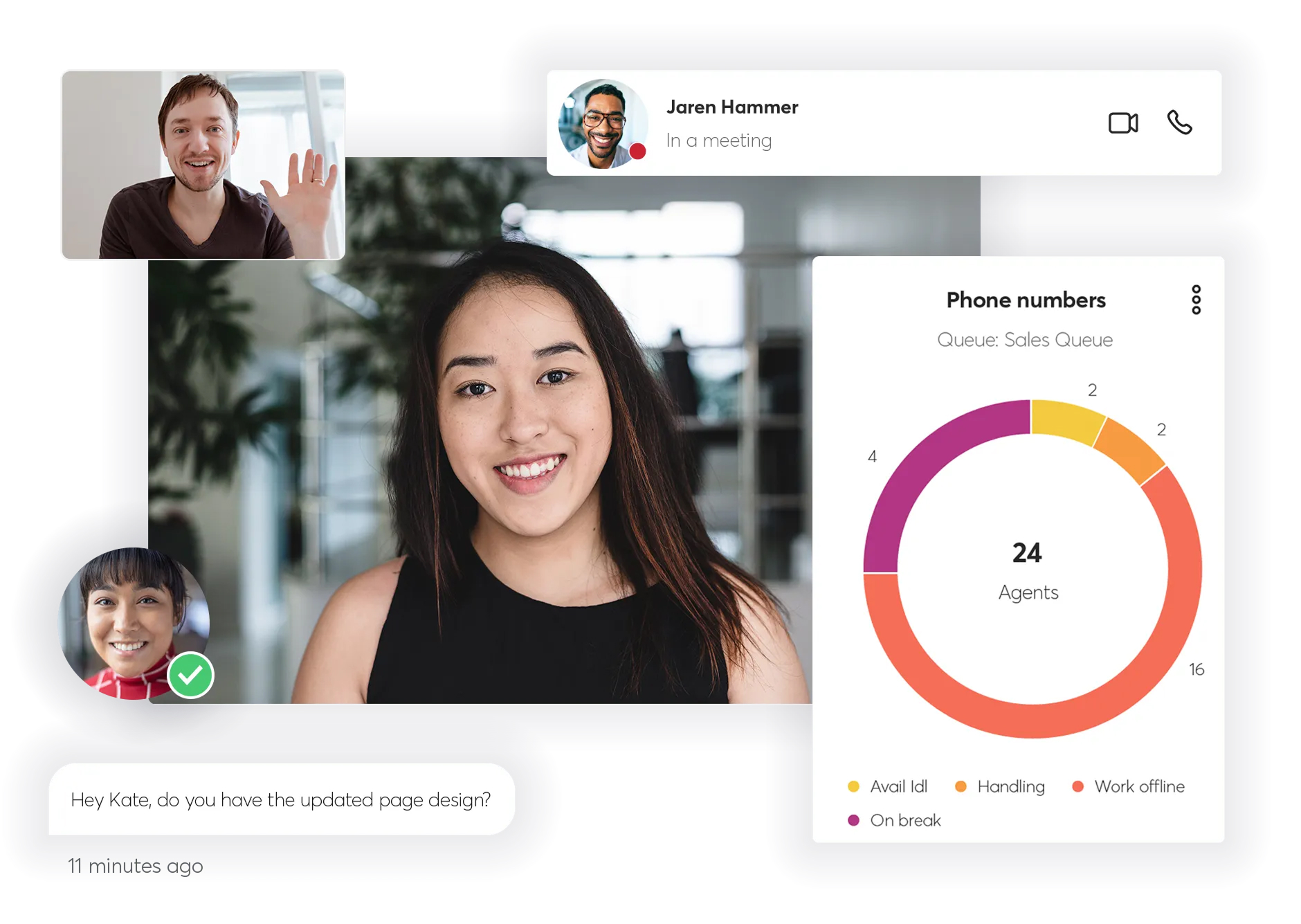

事例2:音で伝える8×8の音声ブランディング 出典元:8×8 Audio Branding

出典元:8×8 Audio Branding

米国SaaS企業の8×8は、BPM88の8分音符を用いて、音とビジュアルを融合したサウンドアイデンティティを構築しました。ログイン音や着信音など全てに統一感をもたせ、ブランド認知や記憶定着を向上させています。音がブランド資産として機能する好例の1つです。

デザイナーからひとこと

日常を振り返ると、印象的な「音」を伴う体験は、ふとした瞬間に思い出され、ブランドへの愛着や親しみを育みやすいと感じます。先日訪れた佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)でも、「CM作りは音を作るところから始まる」と紹介されており、音が記憶を呼び起こす強力なツールであることを再認識しました。

今後、ブランドの世界観を作る機会があれば、“音でブランド伝える”という視点も取り入れてみたいと感じました。

BtoB×デザイン ブランド力を高める革新事例

BtoB企業のブランディングのあり方が大きく変わってきています。かつては機能やスペック中心だった製品アピールから、今は「共感」や「感性」といった情緒的な価値を重視し、これまで接点のなかった社会や一般の人々との新しい関係づくりに目を向ける企業が増えています。

この変化の中で、デザインはどのような役割を果たすのでしょうか。そんな新しい潮流を象徴するBtoBブランドの事例を、3つの特徴に沿ってご紹介します。

1.共創とコラボレーション:枠を超えて新しい価値を生む

本来のビジネスの枠を超えた共創(Co-creation)やコラボレーションによって、新たな魅力を生み出すBtoB企業が増えています。

様々な分野や役割を持つ人たちが交流することで、従来の技術中心の視点だけでは生まれなかったクリエイティビティが生まれます。ここではそうした共創による魅力をブランド向上にうまくつなげた事例を紹介します。

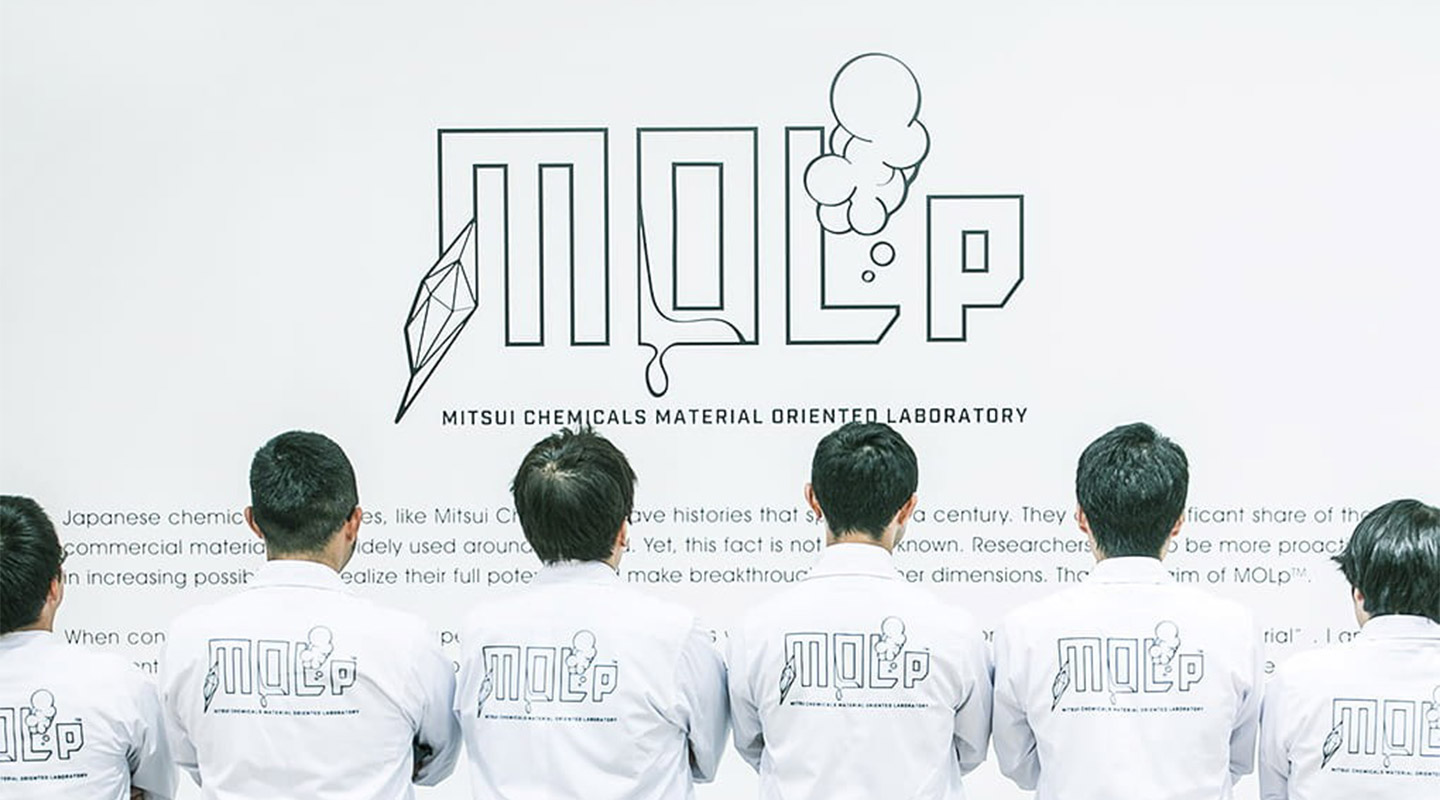

三井化学 『MOLp』 ― 感性から「カガク」を考える、共創型ブランド実験室

三井化学の「MOLp(モル)」は、素材の魅力を五感で体験・共有するオープンなラボプロジェクトで 出典元: MOLp® | ONLINE STORE

出典元: MOLp® | ONLINE STORE

MOLpは「感性からカガクを考える」というコンセプトのもと、技術者、デザイナー、アーティストが共創し、素材の持つ可能性を「感性に響くカタチ」でデザインやアートを表現しています。

プロジェクトから生まれた多くの製品やアート作品は、WEBメディアやイベントを通じて、一般消費者も直接購入したり、楽しんだりすることができます。BtoB素材メーカーという枠を超えて、一般社会に開かれたブランド体験を生み出すこの取り組みは、BtoB企業の新しいブランディングの形として注目されています。

関連リンク: MOLp® | そざいの魅力ラボ

2.企業の課題を社会の課題へ:より大きな視点で解決を目指す

自社のビジネス上の課題を社会全体の課題として捉え直し、その解決をブランドとして体現していこうという動きがあります。地域や産業の持続可能性(SDGs)に貢献する活動において、デザインの力が重要な役割を担っています。

GLP『ALFALINK』 ― 地域とつながる、開かれた物流ブランド

日本GLPの「ALFALINK」は、“創造連鎖する物流プラットフォーム”を掲げる次世代型物流施設です。

出典元: GOOD DESIGN AWARD | 2024 グッドデザイン賞 | 物流施設 GLP ALFALINK 相模原

出典元: GOOD DESIGN AWARD | 2024 グッドデザイン賞 | 物流施設 GLP ALFALINK 相模原

経済を支える都市部近郊の物流拠点は、その社会インフラとしての重要性と同時に人材確保や輸送効率、周辺道路混雑や近隣との軋轢といった複雑な課題を抱えています。

敷地内にレストラン、託児所、地域のコミュニティスペースなどを備えるなど、ALFALINKは「開かれた倉庫」として、人・企業・地域をつなぐ場を創出し、多くの課題を解決しようとしています。そのビジョンを貫く「物流の“見せる化” ─ OPEN HUB」というデザインコンセプトは、ロゴマーク、建築、ランドスケープにまで一貫して表現され、そのデザイン性も話題を集めました。

企業の効率だけでなく、地域社会への貢献を重視する姿勢は高く評価され、SDGsへの取り組みや、防災拠点としての可能性としても注目を集めています。ALFALINKは、物流施設が「地域との繋がりを生む」という課題解決で、次世代の物流のあり方を提示しています。

関連リンク: 物流に、未来の、+αを – アルファリンク【GLP公式】

3.関心を呼び起こすストーリー:人や現場の「物語」で共感を呼ぶ

情報があふれる現代で、人々の心を動かすために重要な要素は「ストーリー(物語)」だと言われています。

一般消費者には見えづらいBtoB企業の活動だからこそ、製品やサービスの裏側にある「人」や「現場」のストーリーをどう伝えていくかが、ブランドへの共感や信頼につながる鍵となります。

東海バネ工業 『ばね探訪』 ― 顧客を“主役”にするオウンドメディア戦略

東海バネ工業のオウンドメディア「ばね探訪」は、取引先企業のリアルな製造現場、そしてそこで働く「人」の魅力を発信することをテーマとしています。

出典元: ばね探訪

出典元: ばね探訪

2008年に始まったこの長期連載レポートでは、プロのライターが実際に顧客企業を訪ね、技術や製品の背景にある人々の想いや挑戦を丁寧に掘り下げています。

このオウンドメディア記事の特徴は、自社や自社製品ではなく、取引先を“主役”においた編集方針が貫かれている点です。そうすることで、ものづくりを支え合う顧客との信頼関係そのものを、ブランドの魅力として伝えることに成功しています。読者は連載を通じて、東海バネ工業の「顧客との信頼や協働」といった企業価値を自然に共感、理解することができるしくみとなっています。

このような誠実で人間味あふれる発信は、単なる広報活動を超えた「関係づくりのメディア」として評価され、製造業のブランディングや採用にも良い影響を与えています。

関連リンク: ばね探訪 | 東海バネのばね達が活躍するモノづくりの現場をレポート

デザイナーからひとこと

ブランディングにおけるコミュニケーションデザインは、情報を一方的に送る「広告・宣伝」から、より共感や体験をつくる「PR・話題づくり」へと変わってきています。

今回の事例から、デザイナーにとっても、ブランドを“一方向に伝える”だけでなく、ユーザーと“共に感じる”ための関係性をどうデザインするかが、今後ますます重要になっていくと感じています。

一人ひとりに寄り添うパーソナライズドな体験設計

なぜ今UXにパーソナライズ設計が求められるのか?

「選ばせない」設計が求められる時代

情報があふれる今だからこそ、ユーザーを迷わせずに自然に導く体験設計がますます重要になっています。意図を先読みし、次の行動にスムーズにつなげる設計が価値を持ちます。

リアルタイム×パーソナライズが当たり前に

技術の進化により、その瞬間・その人にフィットする体験が実現可能になりました。リアルタイムで最適化されるUIが、体験の没入感やスピード感を支えています。

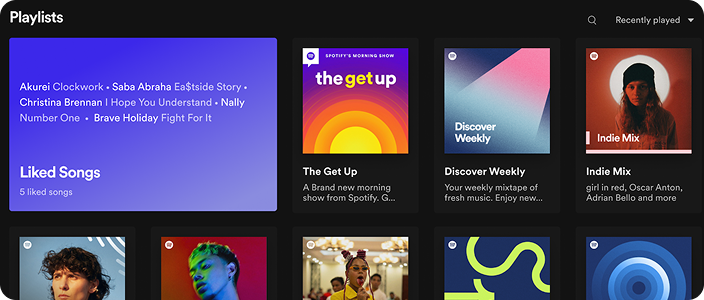

事例1:Spotify

AIが音楽の好みを分析し、定番から「今の気分」に寄り添ったプレイリストまで自動で提案します。楽曲はジャンル・アーティスト・年代など多軸で分類され、一人ひとりの好みに合わせて最適な曲が提案されます。ホームや検索結果画面などのUIもユーザーに合わせて最適化されており、「その人だけの音楽体験」が自然に届けられています。

出典元: 「あなたらしさ」が反映されたコンテンツの提案:パーソナライゼーション担当バイスプレジデント、オスカー・ストールがその仕組みを解説 – Spotify Japan — For the Record

事例2:Airbnb

過去の旅行や検索履歴をもとに、ぴったりな旅行先をおすすめします。最近チェックした宿や検索内容はショートカットで再訪しやすくなっており、旅の計画をよりスムーズに進められます。

さらに、検索に関連する情報をハイライトで表示するなど、関心や行動に寄り添うUI設計が取り入れられています。

出典元: Airbnb 2024 冬季アップグレード:「補助ホストマーケット」が新登場。Airbnbのリスティング管理に最適な現地ホストを見つけるのが簡単に

デザイナーからひとこと

大量の選択肢に囲まれた今、ユーザーは「選ばなくてもいいこと」に価値を感じ始めています。大切なのは、迷わせず、自然に次のアクションへと導く体験設計だと考えています。SpotifyやAirbnbのように、リアルタイムでパーソナライズされたUIは、ユーザーの今に寄り添いながら没入感を生み出しています。心地よく導かれる体験は、これからのUXのスタンダードになるのではないでしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました。

皆さんの気になるトレンドはありましたか?

次回の記事、そしてSun*公式Xでの最新トレンド情報にもぜひご注目ください。