エンジニアとデザイナーって近いの?遠いの?

エンジニア向けの勉強会を日々開催するYUMEMI.growさんとSun*は、そんな問いから生まれた、お互いの領域に関心のあるエンジニアとデザイナーのためのイベントを一緒に企画・開催しています。

今回は「デザイナー×エンジニア猛暑対策LT AIでつながNight! vol.7」。

イベントページ:https://yumemi.connpass.com/event/364281/

これまで以下のようなイベントを経て、7度目の開催です。

- vol.1 へっぽこUIハッカソン

- vol.2 デザイナーとエンジニアのぶっちゃけNight

- vol.3 デザイナーとエンジニアの語りあわNight!

- vol.4 デザイナーとエンジニアのハロウィントークNight!

- vol.5 この1年はどうだった!?デザイナーとエンジニアの全力振り返りNight!

- vol.6 UIデザインの再発明〜ウチは生成AIしか使わないから〜

エンジニア・デザイナーのAIに関するライトニングトーク(以下LT)や、トーク内容について登壇者と参加者が意見交換し、テーマを深掘りするコンテンツを用意しました。

7人の登壇者が日々の気づき・学びを紹介した貴重なLT、そして盛り上がった深ぼりトークの様子をご覧ください!

目次

- LTのご紹介

- 「メンバーのスキルアップのために、どのように社内AIワークショップを実践しているか」(イーピンさん /株式会社Sun Asterisk)

- 「PoC開発でのAI活用と振り返り」(和泉 春香さん / 株式会社Sun Asterisk)

- 「元ファッション誌編集長が語るAIクリエイティブ」(福田 京平さん / フリーランス)

- 「AI情報に溺れながら、それでも頑張って泳ぐための思考法」(いおりさん / 株式会社ゆめみ)

- 「当たり前のことしか言わないLLMに、アイディア出しの手伝いをさせたい」(GoroOtsuboさん / フリーランス)

- 「Layermate ・ Claude Codeで挑むエンジニア→デザイナーの越境」(まっきーさん / アセンド株式会社)

- 「UXライターの ライトニングトーク」(永井 一二三さん / フリーランス)

- 深ぼりトーク

- 懇親会

- 今回のイベントまとめ

LTのご紹介

まずはLTタイム!

7名の登壇者と発表内容をご紹介します。

「メンバーのスキルアップのために、どのように社内AIワークショップを実践しているか」(イーピンさん /株式会社Sun Asterisk)

イーピンさんは、観光、フィットネス、賃貸、HRサービスなど多様な業界において、デザイナーとしてWebサービス・アプリの情報設計やUIデザイン、ウェブサイトのリニューアルプロジェクトを経験しています。

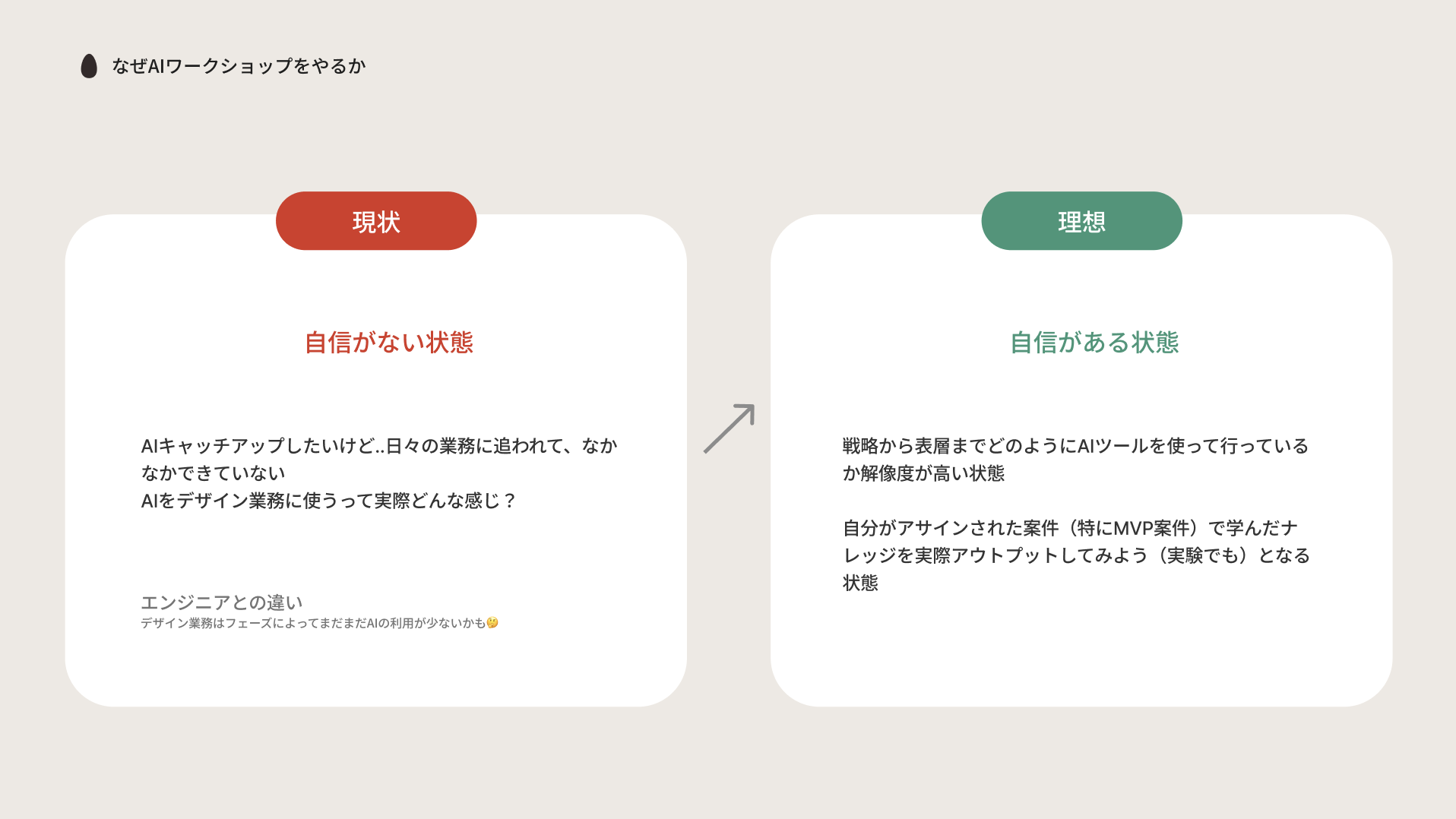

社内で実施したAIワークショップを振り返り、AIを学ぶ際のマインドセットについて発表しました。

AIとの向き合い方の理想像として、デザインの戦略から表層まで、AIツールの活用方法を具体的かつ高い解像度で理解できている状態を挙げていました。

また、ワークショップで工夫したポイントとして次の4点を紹介しました。

- 先人の知恵を借りる

- 宿題をなるべく残さない、定例の中でやり切れるように

- 出力されるアウトプットを定義する

- 実務(MVP案件)ベースのフローでなるべく実践的に

最後に、忙しい日々の中でAIの学習を進めるためには、定例など既存の時間を活用し、無理なく「実際に手を動かすこと」が大切だと伝えました。

ひとこと感想

AI学習のマインドセットを、具体的な実践例とともに丁寧に語っていたのが印象的でした。ワークショップに参加した方々の感想を共有することで、AI活用を学ぶ場づくりのヒントが多く得られました。特に「既存の時間を活用して実際に手を動かす」というメッセージから、新たな予定を増やさず、定例の時間の使い方を工夫することが、無理なく学び続けるための実践的なアドバイスだと感じました。

「PoC開発でのAI活用と振り返り」(和泉 春香さん / 株式会社Sun Asterisk)

株式会社Sun AsteriskでWebフルスタック/モバイルエンジニアとして活躍されている和泉さん。LTでは、toC向けアプリの試験的な開発(PoC)を行った際に、その過程で得られたAI活用の気づきや学びについて発表しました。

Next.jsとVercel、Supabaseを使い、1人月でPoCを開発していたとのことです。クライアントが作成したモックを取り込みCursorで開発を進め、要件を調整しながらリリース。開発の特徴の一つとして、カスタマー向け画面、運営者向け画面、システム管理者向け画面の3種類が必要だったことが挙げられていました。

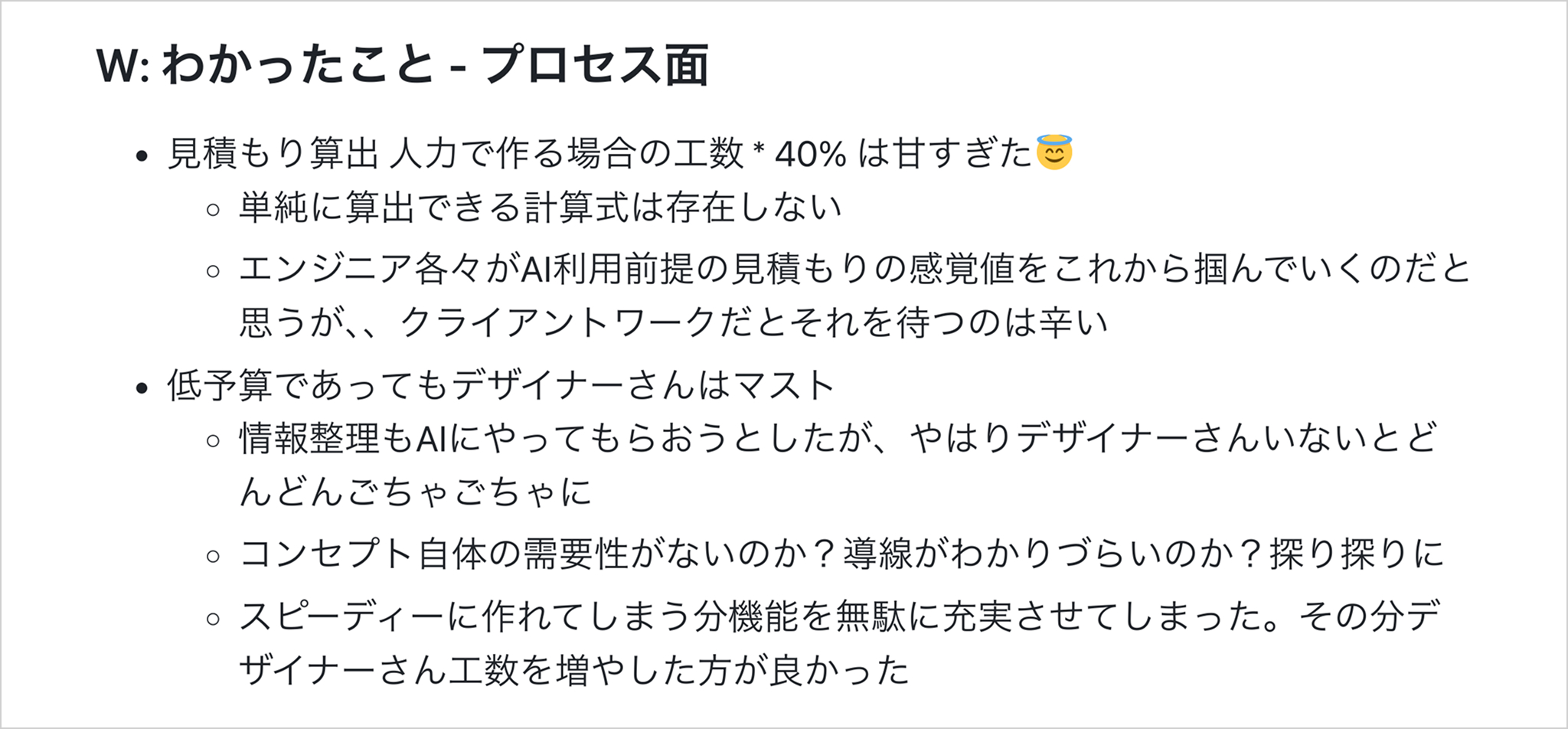

AIを活用することで全体的に大幅な工数削減が実現できた一方で、かえって効率が悪くなった画面もあったようです。

特にクライアントワークを行う企業においては、見積もり制度の精度向上や情報整理が必須の課題として残っているとのことでした。レビュー負荷を減らす仕組みやデザイナーを含めた体制づくりの重要性を実感したそうです。

最後に次にやること、やってることとして以下を挙げて締めとなりました。

・AIリーダブルな仕様書、コードの模索

・他職種(主にデザイナーさん)を巻き込んだAI駆動開発の模索

・Agentic AI活用前提の見積もり方法の模索

ひとこと感想

PoC開発のリアルな経験から見えたAI活用の利点と、AI任せでは効率が下がる課題を、YWT(やったこと・わかったこと・次にやること)の形式で率直に語っていた点が印象的でした。限られた時間で価値を最大化するために、真摯に試行錯誤を重ねた姿勢が発表から強く伝わり、AIによってチーム開発が進化していく可能性を感じました。

「元ファッション誌編集長が語るAIクリエイティブ」(福田 京平さん / フリーランス)

20年間女性ファッション誌の編集者を経験され、現在ではフリーランスの映像制作家として活動されている福田さん。

ファッション業界を題材に、AIを活用して制作した動画をご紹介いただきました。以下がご紹介いただいた動画の作例です。

- 人間がタイポグラフィを着たら?をテーマにAIを利用して作成した動画

- 実在するファッションモデルに提供してもらった画像を使って作成した動画

- リアルのマネキンの服をスマホで撮影し、AIファッションモデルに着せた動画

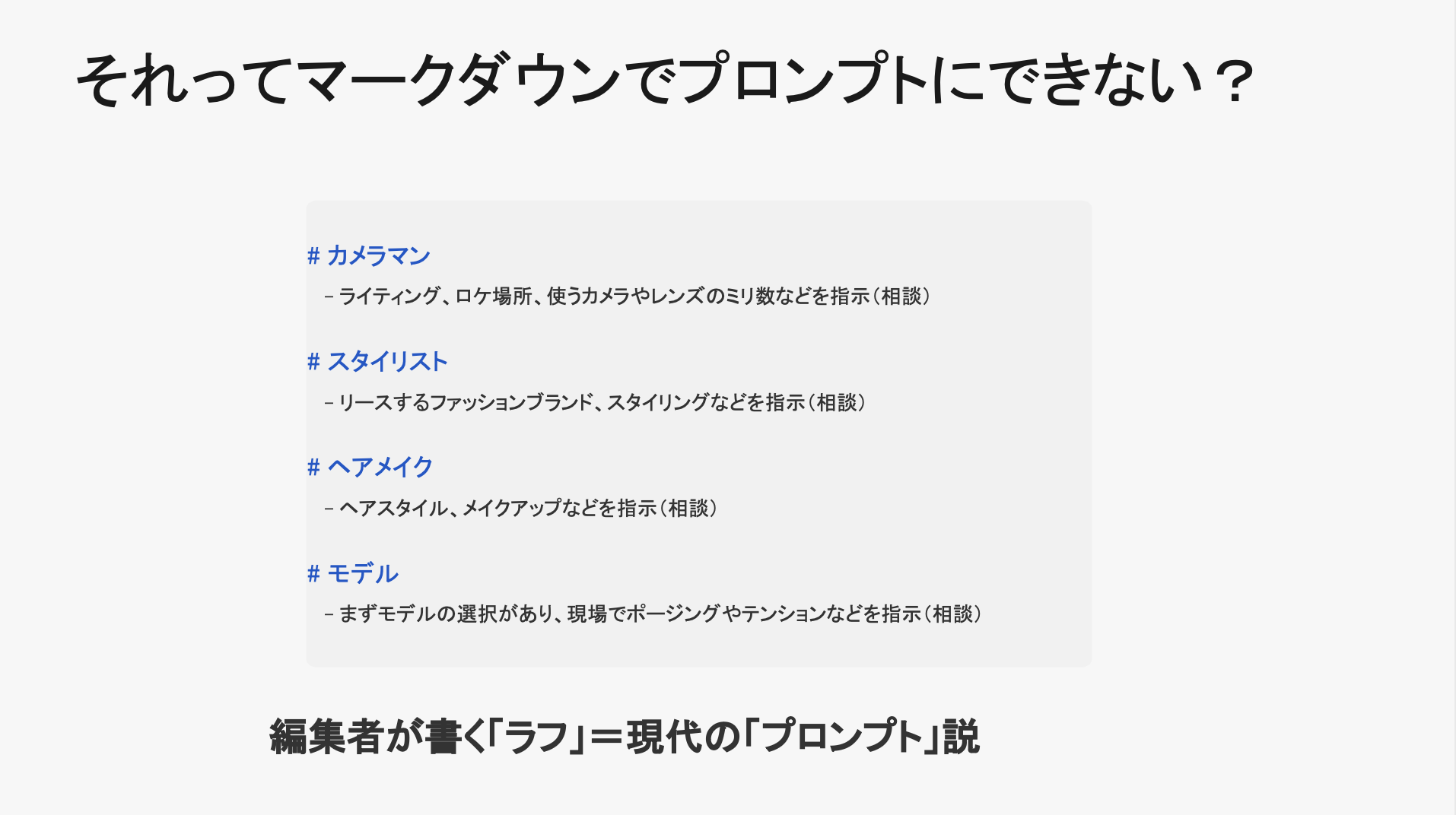

AIクリエイティブの未来について、「言語化能力」や「世界観を構築する力」が重要であると述べられました。また、雑誌に掲載される最高の一枚の写真は、カメラマン、スタイリスト、ヘアメイク、モデルといった多くのプロフェッショナルの「チーム力」から生まれるものですが、AIの進化によって、それを一人で実現できる時代が訪れつつあることを示唆されました。

ひとこと感想

「人間がタイポグラフィを着たら?」というユニークな発想から、実在モデルやマネキンを用いた実験的な作品まで、多彩なアプローチが刺激的でした。AI時代に求められる「言語化能力」や「世界観を構築する力」の重要性、そして一人でも雑誌の一枚の世界観を作れる未来が到来していることを示唆する内容にワクワクしました!

登壇者SNS

Xアカウント:@ai_not_fukuda

「AI情報に溺れながら、それでも頑張って泳ぐための思考法」(いおりさん / 株式会社ゆめみ)

25卒の新卒デザイナーで、約1年前から内定者アルバイトとして株式会社ゆめみに参画し、日々業務に励むいおりさん。

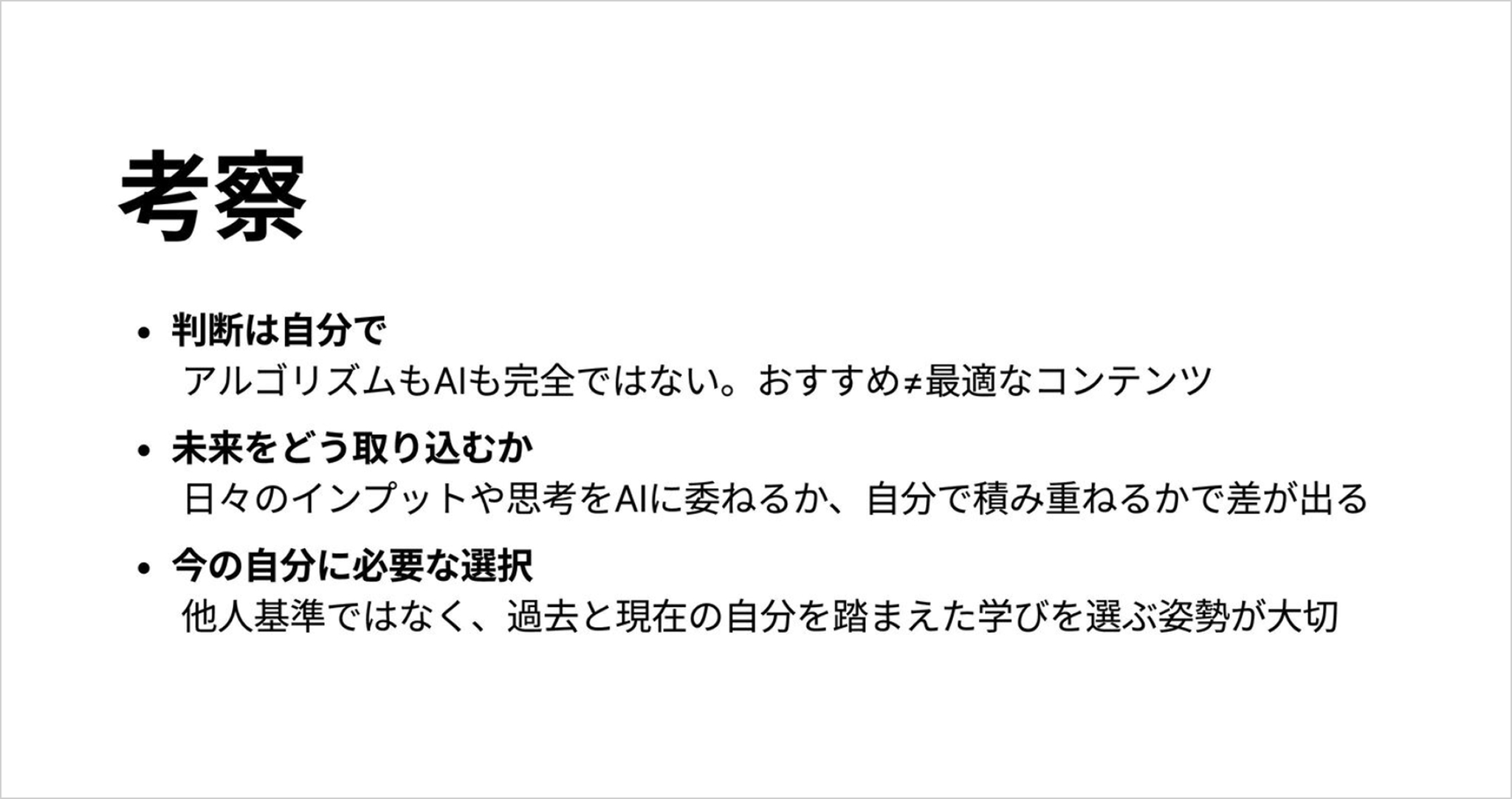

AIに関する情報があふれる中で、どのように学び、受け止め、心の平穏を保つかをテーマに発表いただきました。

いおりさんが大切にされているのが、「他人と比較しない」「自分で試す」「未来の視点で観察する」という3つの姿勢。社内勉強会の事例を交えながら、情報に振り回されずに自分の思考法を確立することの重要性を語ってくださいました。

ひとこと感想

「AI情報は玉石混交だからこそ、自分の基準を持つ」という言葉がとても響きました。新卒として日々インプットが多い中で「全部追いかけなくては」と焦ってしまいがちですが、他人と比較せずに「自分で試す・未来視点で観察する」というスタンスは心を落ち着けてくれる考え方だと思います。私自身もAI活用に迷う場面が多いので、この視点を取り入れながら、振り回されない学び方をしていきたいと感じました!

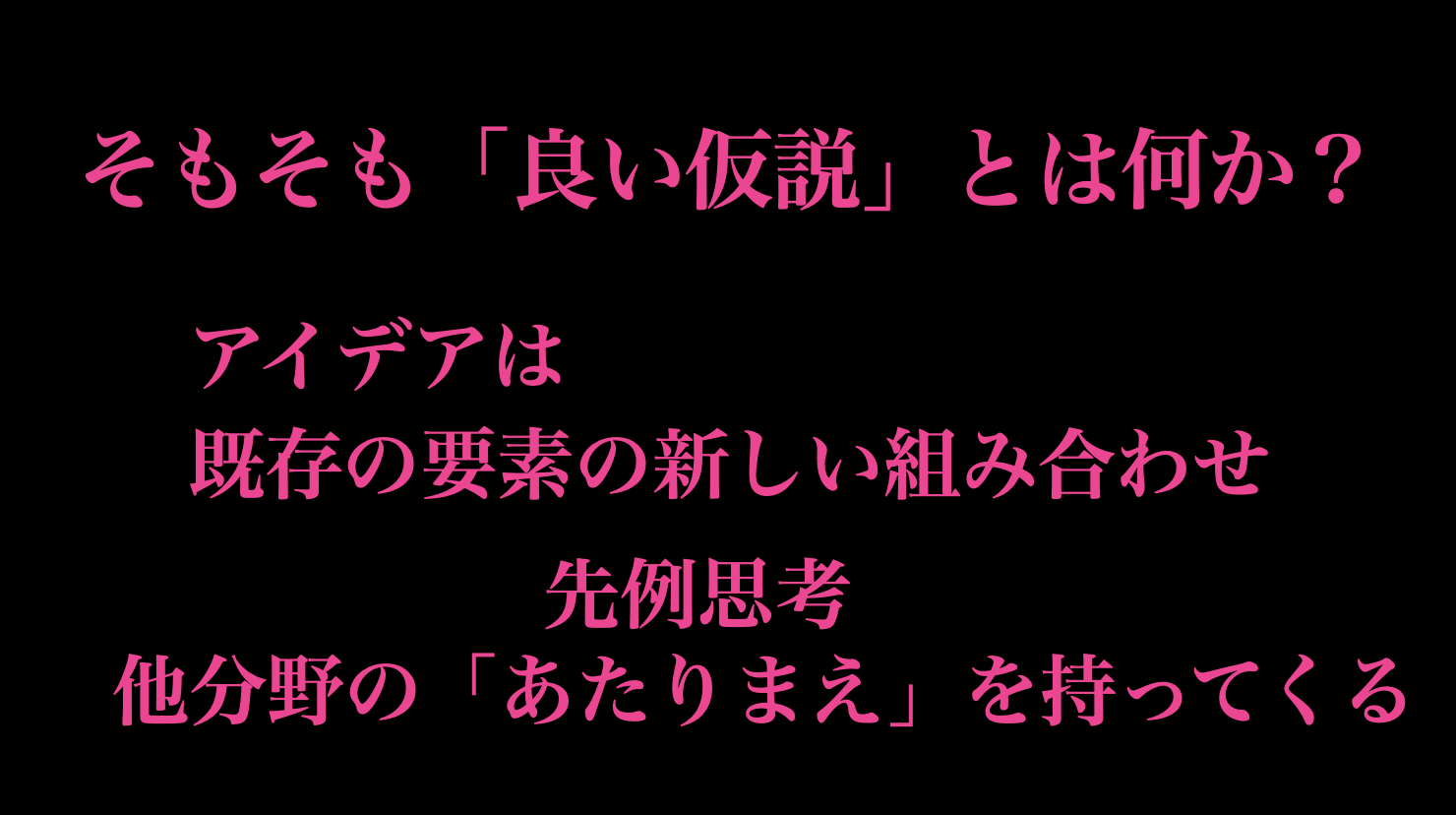

「当たり前のことしか言わないLLMに、アイディア出しの手伝いをさせたい」(GoroOtsuboさん / フリーランス)

大坪さんは長年エンジニアやリサーチャーとして活動され、2019年からはNTTデータでサービスデザイナーを経験し、現在はフリーランスとしてご活躍されています。

デザイン思考に懐疑的だった立場から、AIを用いたアイデア創出の実践を試み、その限界と可能性を共有してくださいました。AIは大量にアイデアを生み出せる一方で、ほとんどは当たり前すぎて面白くないため、「良いアイデアとは何か」を定義することが重要であると指摘されました。

LLMにただ「アイディアを出して」と聞くのではなく、先例思考というフレームワークに当てはめてアイディア出しをさせる試みについてデモを交えながらご説明くださいました。AI活用はまだ発展途上であり今後の模索が続くと考えていらっしゃるそうです。

ひとこと感想

「大量に出せるけれど、面白いものは少ない」という言葉が印象的でした。AIの可能性を認めつつも、その限界を冷静に見つめる姿勢に共感しました。私自身も「良いアイデアとは何か」を改めて考えるきっかけになりました。

「Layermate ・ Claude Codeで挑むエンジニア→デザイナーの越境」(まっきーさん / アセンド株式会社)

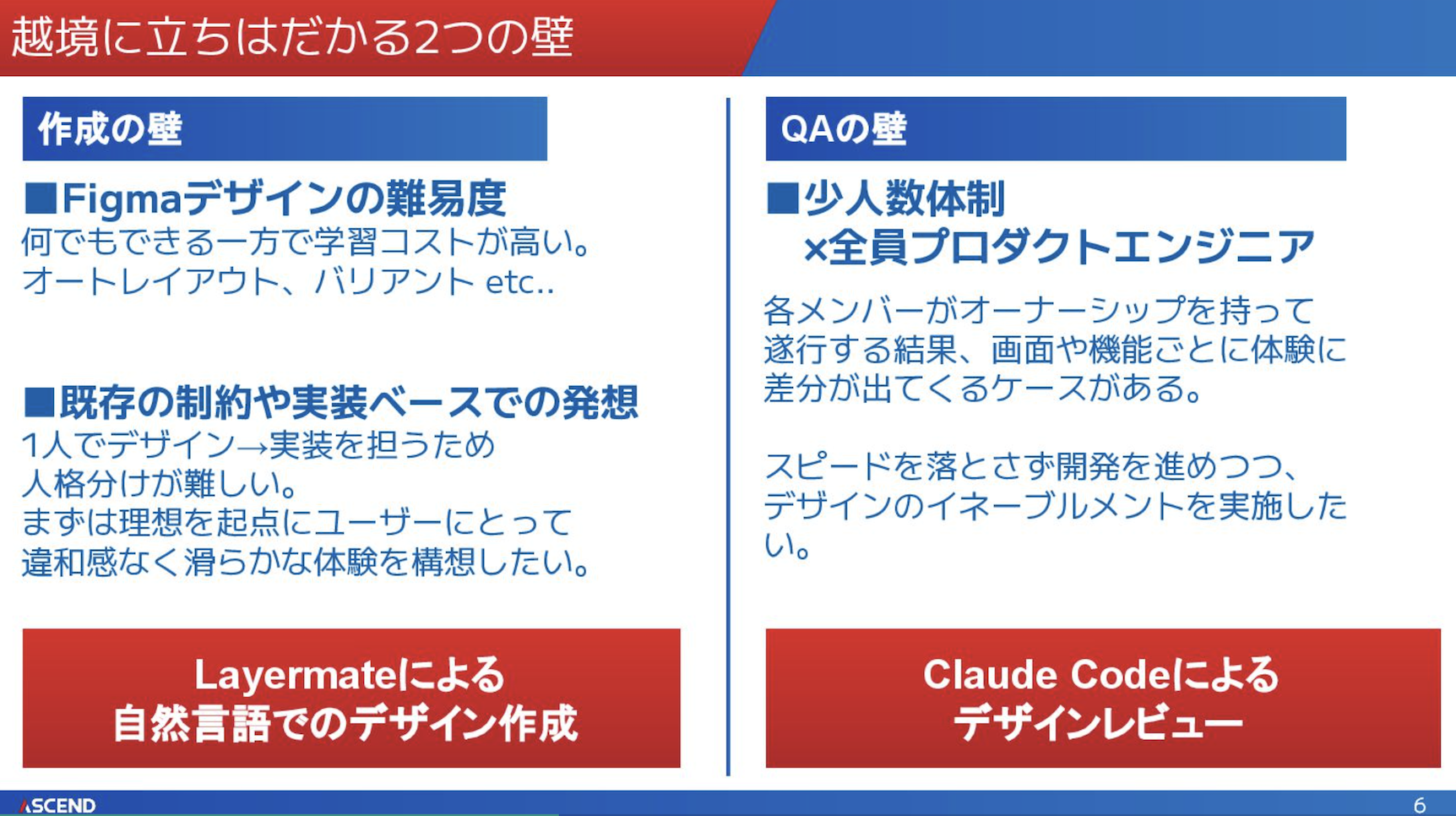

UIUXデザインからエンジニアリングを横断し、要件定義からリリースまでを一貫して担うプロダクトエンジニアのまっきーさん。Figma学習の負荷や実装思考に偏る「作成の壁」、体験やUIのバラつきが生じる「QAの壁」を整理して紹介してくださいました。

Layermateでデザイン作成を補助し、Claude Codeでデザインレビューを自動化する取り組みについてもお話しいただきました。実践を通じて得られた知見を率直に語りつつ、試行錯誤のプロセスを重視する姿勢が印象的でした。

ひとこと感想

エンジニアならではの課題を「作成の壁」と「QAの壁」として言語化されていた点がとても分かりやすかったです。AIツールを組み合わせて突破口を探る工夫に刺激を受け、自分のプロジェクトでも応用できそうだと感じました。

「UXライターの ライトニングトーク」(永井 一二三さん / フリーランス)

2017年からコピーライター/UXライターとして活動され、Webアプリの文言改善やチャットボット、オフライン標識の改善など幅広く取り組んでこられた永井さん。

「伝わり方がすべて」というスタンスのもと、受け手の理解や解釈こそがUXを決めるという視点を提示してくださいました。

曖昧な言葉や誤用されやすい表現は避けるべきであり、AI時代においては「正しい問いの立て方」が重要だと強調されました。

短時間ながら、日常の言葉選びがUX全体に直結するという大切な気づきを与えてくださいました。

ひとこと感想

「意図よりもどう伝わったかが重要」という言葉に強く共感しました。普段何気なく選んでいる文言がUXを大きく左右することを改めて実感し、今後のデザインでも一層言葉に気を配りたいと思いました。

深ぼりトーク

LTの後は、深ぼりトークの時間。

参加者は気になるテーマのエリアに自由に移動し、登壇者や同じテーマに関心のある参加者と意見を交わしました。

ホワイトボードや付箋を使い、リラックスした雰囲気の中で活発な議論が飛び交いました。

懇親会

暑い夏を吹き飛ばすくらい美味しくて綺麗なケータリングとドリンクを手に、懇親会がスタート。

今最大級のトレンドであるAIへの関心がとても高い参加者が多く、深ぼりトークの中で話し切れなかった話を展開する時間になりました。

また普段は別々の場所で働いているからこそ、日常業務のなかで触れることができない話を参加者で共有し合うことができ、とても有意義な時間でした!

今回のイベントまとめ

エンジニア・デザイナーのAIに関するLT+少人数での意見交換を行った今回のイベント。エンジニアもデザイナーも、自分たちの業務がAIに奪われてしまうのではないかという危機感もある中で、AIを取り入れながら自分たちの職能の可能性を広げることができる、そんなポシティブな未来に触れることができるイベントとなりました。

今後も、エンジニア・デザイナーにまつわるイベントを企画・開催予定です。

YUMEMI.growさんのConnpassページよりイベント情報を更新するので、ぜひグループをフォローして次回イベントをお待ちいただけたら嬉しいです!

参加者で集合写真