事業の成長や変化する市場へ対応するために、多くの企業が新規事業への参入を検討しています。しかし、立ち上げにはアイデア出しから市場調査、事業計画の策定など、直面する課題も少なくありません。本記事では、新規事業を成功に導くためのプロセスやフレームワーク、実際の成功・失敗事例を紹介します。

初期段階で押さえておきたいポイントや、事業をスムーズに進めるための体制づくりについても解説するため、ぜひ参考にしてください。

目次

企業が新規事業に参入する理由とタイミング

既存の事業だけに頼り続けるのは企業にとってリスクがつきものです。社会の変化や顧客ニーズの多様化に合わせて、新たな事業を模索する動きが増えています。企業が新規事業に取り組む背景や、参入を検討すべきタイミングを解説します。

既存事業だけでは成長が見込めないため

市場が成熟し、競合も多くなるなかで、「このままでは先細りしてしまう」と感じる企業は少なくありません。たとえば、製造業では、国内市場が縮小する一方で、DXやサブスク型サービスへの対応が求められるようになりました。すでに一定の売上規模を持つ企業ほど、次の成長の柱となる事業が必要になります。

市場の変化に対応する新たな顧客ニーズを獲得するため

テクノロジーの進化や働き方の多様化、行政が進めるDX化の推進に伴い、ビジネスを取り巻く環境は日々変化しています。時代の変化をチャンスと捉え、新しい市場で価値を提供していくために、新規事業への参入が求められています。

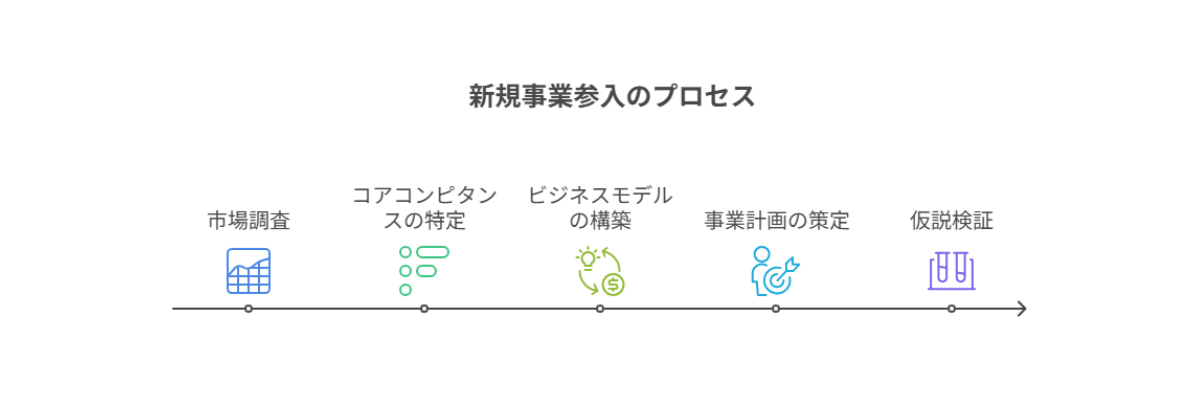

新規事業に参入する立ち上げプロセスと手順

新規事業の成功には、着実な準備と段階的な進行が欠かせません。ここでは、参入にあたって押さえておきたい基本的なプロセスを紹介します。

市場調査に基づきニーズや課題・顧客像を明確にする

参入先を選ぶときは、自社のコアコンピタンス(中核となる強み)を整理することが重要です。

- 他社にはない技術やノウハウ

- 既存事業で築いたブランドやチャネル

- 社内に蓄積された顧客理解やオペレーション力

加えて、成長余地があり、差別化しやすい領域であれば、持続的に事業を展開できる可能性が高まります。

ビジネスモデルと収益構造を構築する

顧客に価値を届けながら、自社にも利益が残るビジネスモデルを構築する必要があります。たとえば、下記のようなマネタイズ方法が一般的です。

- 売り切り型

- サブスクリプション型

- 成果報酬型

収益構造に応じて、製品の設計や導線も異なります。

事業計画の策定と仮説検証を繰り返す

実行に進んでいくためには、下記のポイントを整理して、関係者と共有できる形にまとめておきましょう。

- 期間と売上高を数値化する

- 売上とコストを明確化する

- チーム体制やKPIを設計する

初期段階では、顧客の反応をもとに仮説検証し、必要に応じて見直すことが欠かせません。

新規事業の参入に重要なフレームワーク

フレームワークとは、過去の知見をもとに体系化された分析手法です。使い方を知っておくと、チームでの意思決定がスムーズになり、担当者の主観に流されずに事業を前へ進めやすくなります。

事業計画を策定するアイデア

事業計画を策定するフレームワークとして、「ビジネスモデルキャンバス」が広く知られています。以下は新規事業に参入する際に考えられる9つの要素です。

- 顧客セグメント:届ける先

- 価値提案:課題の解決

- チャネル:届け方

- 顧客との関係:つながり方

- 収益の流れ:キャッシュポイント

- リソース:ヒト・モノ・カネ

- 主要活動:具体的な動き

- パートナー:社外の協力者

- コスト構造:運営コスト

9つの要素から事業の全体像を可視化することで、事業計画に説得力を持たせられます。

マーケティングを成功させるアイデア

マーケティングを考える際は、下記の2つの分析手法が有効です。

- STP戦略:誰に向けて、どのようなポジションを取るか

- 4P分析:価値を届ける仕組みを設計する

STP戦略は、以下の3つの要素が定まっていると、開発する機能や訴求のメッセージにも一貫性を保てます。

- Segmentation:年代、地域、ニーズなどで市場を分ける

- Targeting:価値を届けやすい層を選ぶ

- Positioning:競合との差別化

4P分析は、具体的な提供方法を決めるためのフレームです。

- Product:どのような特徴や機能を持たせるか

- Price:どのような価格帯に設定するか

- Place:どのチャネルで届けるか(店舗・EC・アプリなど)

- Promotion:どのように知ってもらうか(広告・SNS・PR)

仮説検証を支えるアイデア

KPIは数値を基準に判断できるため主観に流されず、改善点を見つけやすくなります。

たとえば、下記のような指標が設定されます。

- ユーザー登録数

- サービス継続率

- 初回購入率

- 月間リピート率

VDS(Value Design Syntax)で価値の軸を明確にする

VDSは、新規事業の参入にあたって「顧客にとっての本当の価値」や「実現可能性」「収益性」を整理し、チーム全体で共有するためのフレームです。全体像を整理しておくことで、下記のような効果が期待できます。

- チームの認識が揃う

- 事業案に対する共感や納得が社内で得られやすくなる

- 開発・マーケティング・経営判断が一本化される

>>新規事業の打率を上げるフレームワーク「バリューデザインシンタックス®」を詳しく見る

新規事業の参入に成功した事例と失敗例

新規事業の成否は、構想や実行力だけでなく、タイミングや市場の選び方、チーム体制などさまざまな要素に影響されます。ここでは、実際の企業の取り組みから、成功につながったポイントと、失敗した事例を紹介します。

ニーズのある市場選定と社内外のリソースの最適配置

成功企業に共通しているのは、次の3点です。

- 市場ニーズが顕在化している

- 既存資産を活用できる分野を選んでいる

- 外部から自社に足りない要素を補える

単に伸びている市場に飛び込むのではなく、自社だからこそ価値を出せる領域を見極めることが重要です。

【成功事例】社内ベンチャー:リクルート

リクルートは、社内起業制度を活用して数々の新規事業を立ち上げてきた企業です。

「ゼクシィ」「ホットペッパー」「スタディサプリ」など、異なる業界に参入しながらも、成功した理由には、以下のような共通点があります。

- 市場ニーズが明確に存在していた(結婚情報・地域グルメ・教育)

- 紙媒体やWeb集客など、自社の既存サービスを転用できた

- 営業や編集など、社内の専門人材を配置できた

すでにある強みを再構成できると、成功する新規事業の参入につながります。

>>おすすめの関連記事:新規事業の成功例15選|失敗しない成功の共通点とアイデア発想法を解説

調査不足やリスク・KPI評価のあいまいさ

市場規模を過大に見積もっていると、初期投資の回収すら難しくなることもあります。リスク管理やKPI設計があいまいな場合、軌道修正のタイミングを逃してしまうことも少なくありません。このような課題に対して、以下のような対策が有効です。

- ユーザーインタビューやアンケート、SNSを収集する

- 競合をリサーチして、市場でのポジションを見定める

- 仮説検証を小さく繰り返し、事実に基づいたデータを集積する

- 事業の撤退や転換のラインをあらかじめ社内で合意形成しておく

【失敗事例】Googleレンズ

商品検索や翻訳など、技術的には優れていた一方で、ユーザーにとってのベネフィットが伝わらず、活用が広がりませんでした。

テクノロジー優先で市場に参入した結果、ユーザーとのギャップが浮き彫りとなった例です。顧客の実地観察が不可欠であることを示しています。

【転換事例】楽天の電子マネー戦略の変革

楽天は、「Edy(現:楽天Edy)」というプリペイド型電子マネーを2001年から展開し、2025年現在でも全国90万か所以上で利用可能なキャッシュレス基盤として健在。

一方で、2016年にはバーコード決済サービス「楽天Pay」アプリを導入し、2025年6月には「楽天Edyアプリ」の新規ダウンロードを停止、機能を「楽天Pay」アプリへ統合。

これによって、楽天は「プリペイド型(楽天Edy)」と「後払い型/QRコード決済(楽天Pay)」を併存させつつ、モバイル決済領域に注力する戦略に転換したと言えるでしょう。

このように、技術や市場環境の変化に応じ、「選択と集中」でリソース配分を見直す柔軟性こそが、新規事業における成功の鍵となります。

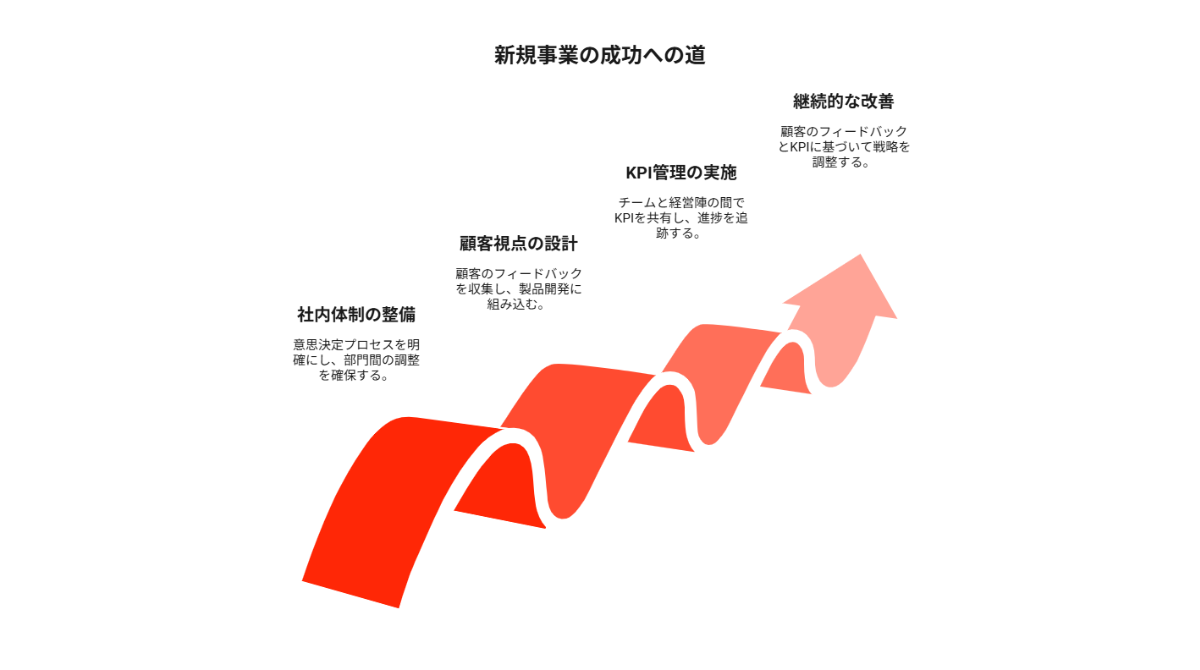

新規事業の参入を成功させるためのポイント

新規事業の参入には、スピードと柔軟さが求められます。社内でスムーズに進めるために押さえておきたい2つの視点を解説します。

社内体制と意思決定プロセスの整備を明確にする

事業が前に進まない原因の1つが社内の体制です。

特に大企業では、経営企画、法務、ITなど多くの部署が関わるため、意思決定のプロセスをあらかじめ明確にしておく必要があります。

- 予算の承認フローは簡略化できるか

- どのタイミングで経営陣を巻き込むか

- 各ステークホルダーが「何を見て判断するのか」をすり合わせる

顧客視点の設計とKPI管理で検証し改善する

初期フェーズでは、顧客がどう反応しているか確かめながら進めていく必要があります。KPIを共有する対象もチーム内だけでなく、経営層や他部門に伝えていく体制があると、事業の成長を会社全体で見守る体制をつくれます。

まとめ

新規事業に参入するためには、市場調査からビジネスモデルの構築、社内体制の整備など多くの課題が山積しています。事業の成功を大きく分ける初期段階のリスク検討やKPI設計、社内外リソースの適切な配置が非常に重要です。

本記事では、成功・失敗事例を交えながら、新規事業をスムーズに進行するためのステップと要点を解説しました。

これから立ち上げを検討している企業担当者は、ぜひ参考にしてみてください。

Sun Asteriskでは、顧客価値の言語化と実現可能性の整理に強みを持つフレームワーク、「バリューデザインシンタックス®(VDS)」を提供しています。社内提案・稟議用の資料作成にも活用できるため、関係者との合意形成にも役立ちます。

>>詳しくはこちら:新規事業の打率を上げるフレームワーク「バリューデザインシンタックス®」

【作成ガイド】「どのように市場ニーズを見極め、アイデアを形にし、事業として成立させるのか?」というプロセスを具体的にご紹介します。

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。