近年のシステム開発では、市場の反応をすばやく取り入れ、短いサイクルで改善を重ねる手法が重視されています。そこで注目されているのが、無駄を省きつつ仮説検証を進める「リーンスタートアップ」です。

近年のシステム開発では、市場の反応をすばやく取り入れ、短いサイクルで改善を重ねる手法が重視されています。そこで注目されているのが、無駄を省きつつ仮説検証を進める「リーンスタートアップ」です。

この手法を効果的に活用するには、考え方だけでなく、実践を支えるフレームワークへの理解が不可欠です。この記事では、リーンスタートアップの基本や実践ステップ、リーンキャンバスの使い方まで解説していきます。

目次

リーンスタートアップとは

リーンスタートアップとは、製品やサービスを開発する際、大きな初期投資を行う前に仮説検証を繰り返すことで、失敗のリスクを抑えながら市場との適合を図る手法です。2008年にエリック・リース氏が提唱し、スタートアップだけでなく大手企業の新規事業開発にも応用されています。

特に開発や市場投入のスピードが求められる現場では、単なる考え方としてでなく、具体的な実行のステップとしてのフレームワーク活用が重要となります。ここでは、その前提となる「リーン」という考え方や、その導入メリットなどについて解説します。

「ムダなく早く始める」リーンの考え方とその目的

リーンスタートアップは、必要最小限のリソースで素早く開発を進め、無駄を省く「リーン思考」に基づいた手法です。もともとは製造業の改善思想から派生し、現在では新規事業やソフトウェア開発に広く応用されています。

初期段階で仮説を立て「実装→検証→学習」のサイクルを繰り返すことで、方向性のズレを素早く修正できます。リーンスタートアップの目的は、資金や時間が限られるなかでも市場に適応したプロダクトを実現し、持続可能な事業として育てていくことにあります。

リーンスタートアップを取り入れるメリット

リーンスタートアップには、限られた資源でも市場との適合を確認できるという利点があります。MVP(実用最小限の製品)を用いて実際のユーザーからの反応を収集し、それをもとに方針を修正できるため、早期の失敗回避が可能です。

また、大規模な投資を行う前に成果の見通しを立てやすく、コストや時間を抑えながら開発を進められます。特にスピードが重視される新規事業や、不確実性の高い領域においてこのアプローチは非常に有効といえるでしょう。

リーンスタートアップが注目される理由

リーンスタートアップが支持されている背景には、市場変化の速さと顧客ニーズの多様化があります。従来のウォーターフォール型では、開発期間中に状況が変わっても対応が難しく、大きな損失を招くリスクがありました。

リーンスタートアップでは仮説検証を並行して行うため、変化に柔軟に対応できます。特にソフトウェアやSaaSの分野では導入事例が多く、社内ベンチャーや事業再構築の一環としても注目されており、国内外での導入が進んでいます。

リーンスタートアップのフレームワークとは

リーンスタートアップは仮説検証を繰り返す開発手法ですが、それを場あたり的に行っていては効果も限定的です。そこで重要になるのが、検証プロセスを明確な枠組みに沿って進める「フレームワーク」の活用です。

手順や視点を可視化することで、学習サイクルの精度とスピードを高められます。ここでは、このフレームワークが果たす役割や基本構造について解説します。

フレームワークの役割と目的

リーンスタートアップにおけるフレームワークの役割は、仮説検証のプロセスを一貫した手順として整理、共有できるようにすることです。特に新規事業の初期段階では、目的や検証方針が曖昧になりがちですが、フレームワークを使うことで、各メンバーの視点をそろえ、無駄の少ない検証が可能になります。

また、ビジネスモデルを簡潔に示せるため、意思決定や社内説明にも有効です。加えて、情報共有の精度向上にもつながります。

フレームワークの仕組み

リーンスタートアップのフレームワークは、課題・顧客・提案価値などの要素を整理し、仮説検証を体系的に進めるための枠組みです。たとえばリーンキャンバスでは、ビジネスモデルを構成する要素(課題、顧客、提案価値など)を9つの項目に分けて整理し、A4サイズ1枚の枠組みに記入します。

この形式により、事業アイデアの全体像を短時間で可視化でき、チーム内外での共有や検証がしやすくなります。特に仮説に基づく思考プロセスと相性がよく、柔軟な見直しやブラッシュアップを重ねやすいことも特徴です。

フレームワークとスタートアップの適正

フレームワークは、不確実性の高いスタートアップフェーズにおいて特に相性がよいとされています。初期の事業アイデアは仮説にすぎず、詳細な計画よりも柔軟な見直しが求められます。リーンキャンバスのようなツールを活用すれば、仮説の妥当性を検証しながら少しずつ事業構想を具体化できます。

素早く作成・修正できることは、変化の激しい環境下での事業推進に最適で、チーム全体での理解浸透にも効果的です。

アイデアを整理・可視化するなら「リーンキャンバス」

リーンキャンバスはリーンスタートアップにおける代表的なフレームワークです。仮説検証の軸を整理し、ビジネスモデルの全体像の可視化が可能です。ここでは、その具体的な構成要素や記入手順、スタートアップの現場でどのように活用されているのか、わかりやすく解説します。

リーンキャンバスの役割と目的

リーンキャンバスは、新規事業のアイデアを1枚の紙にまとめて「何を、誰に、どう届けるか」を整理するためのツールです。9つの項目を使って、顧客の悩みや自社の強み、商品が解決する内容、届け方、利益構造などを簡潔に書き出します。

頭のなかにある漠然としたアイデアを言語化し、どの部分を優先的に検証すべきかが明確になります。事業計画書のように時間をかけずに作成可能で、関係者との打ち合わせや社内報告にもそのまま使えるため、手早く「次にやるべきこと」を決めたい場面で役立ちます。

リーンキャンバスの構成と仕組み

リーンキャンバスは、1枚の枠組みのなかで「課題・顧客セグメント・提供価値・解決策・チャネル・収益・コスト構造・主要指標・優位性」の9項目を整理する構成です。左側に顧客や価値、右側に収益やコストなどの要素を配置します。

始めに「誰のどんな困りごとに対して価値を提供するか」を書き出し、その後に「どう解決し、どう届け、どう利益を得るか」を順番に埋めていきます。全て仮説ベースで問題なく「課題」欄に悩みを箇条書きし、「解決策」欄に商品の特徴をメモする程度からでも始められます。

スタートアップにおける活用例とメリット

新しいサービスを企画する際、まず顧客の課題や提供したい価値を「リーンキャンバス」に書き出すことで、アイデアの方向性を確認できます。書くことで、思いつきレベルの発想が「誰に、どのような手段で届けるか」まで整理され、実行の準備に入れるようになります。

また、検証段階では、インタビューやアンケート結果を見ながら項目を更新していくことで、現実とのずれを早めに修正できます。5〜10分で初版が作れる手軽さもあり、社内プレゼンやチーム内の意見交換ツールとしても広く使われています。

>>こちらもおすすめ:事業構想を可視化するフレームワーク|「バリューデザインシンタックス®」(無料テンプレート)

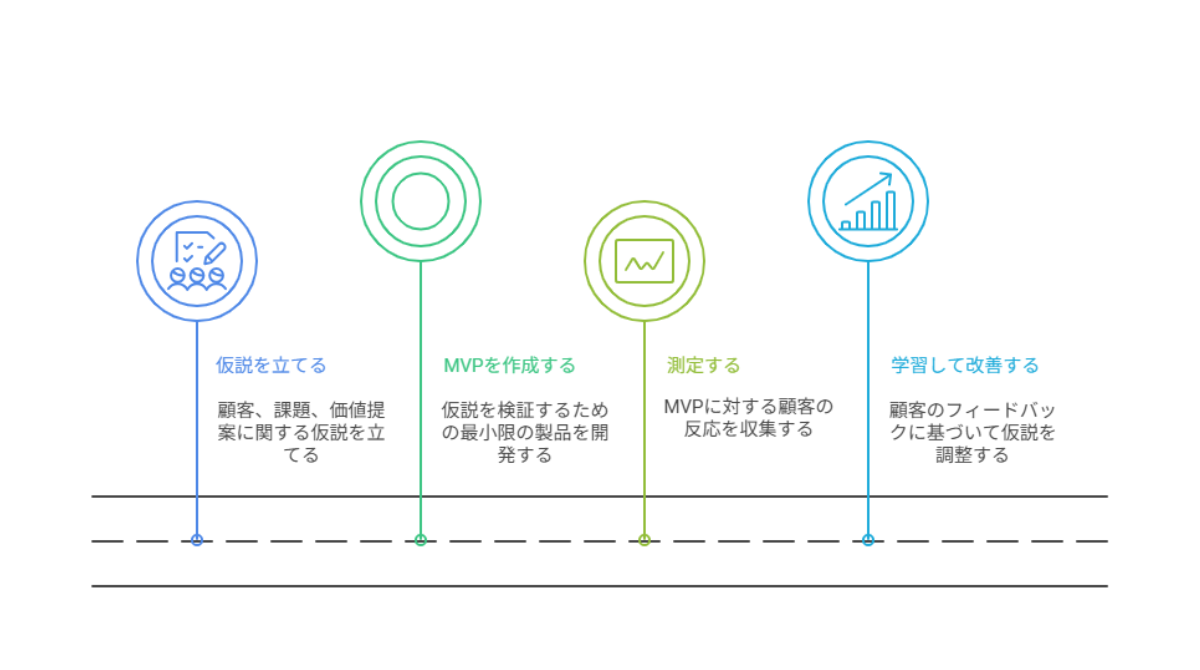

リーンキャンバスを活用した実践4ステップ

リーンキャンバスの仕組みやメリットを理解した後は、実際に活用してみることで理解が深まります。ただ書くだけではなく、仮説検証を繰り返すことが大切です。

ここでは、リーンキャンバスをもとに事業アイデアを実行に移す際の4つの基本ステップについて解説します。

1.仮説を立てる

まだ事業アイデアが明確になっていない構想初期の段階では「誰の、どのような課題を、どう解決するのか」を整理することから始めます。リーンキャンバスの9項目をざっと眺めながら、特に不確実性の高い領域(顧客・課題・価値提案)を中心に仮説を立てましょう。

思いつく範囲で、顧客視点での仮説をチームで出し合い、優先的に検証すべき内容を1つに絞るところまでがこのステップとなります。

2.MVPをつくる

仮説を立てた後は、それが現実に通用するかを検証するため、最小限の機能だけを備えたMVP(Minimum Viable Product)を作ります。これは新規事業の「アイデア検証フェーズ」にあたり、完成度は重視せず、できるだけ早く形にして顧客に見せることが目的です。

たとえば、簡単なランディングページやプロトタイプ、サンプル資料などが該当します。重要なのは、顧客が価値を感じる核心部分だけを見せて反応を得ることです。

3.計測する

MVPを顧客に提示したら、その反応を数値や行動で計測します。これは「検証フェーズ」に該当し、仮説が正しかったかどうかを客観的に判断するための重要な工程です。クリック数や申し込み数、インタビューでの反応など、評価できる指標をあらかじめ設定しておくことがポイントです。

特にAARRR(アー・アー・アール)などのフレームワークを用いると「関心→利用→継続」といった流れを追いやすくなります。インタビューなどの感想も参考になりますが「何人中何人が好意的だったか」など、できるだけ数で判断できるようにしておくと、次の改善につなげやすくなります。

4.学習して改善する

集めた反応やデータをもとに、どの仮説が正しかったか、どこに仮説との乖離があったかを分析します。「ユーザー登録率が低かった」場合は、原因を仮説と照らし合わせて検証し、新たなアイデアを加えてリーンキャンバスを更新します。

この段階では、立てた仮説をそのままにせず、現実とのギャップを埋めるように改善を重ねていくことが重要です。検証と修正のサイクルを繰り返すことで、実現性の高いビジネスモデルへと近づいていきます。

まとめ

リーンスタートアップは、不確実性の高い新規事業において、ムダを最小限にしながら実現可能性を高めるアプローチです。なかでもリーンキャンバスは、複雑なビジネス要素を整理し、仮説検証をスムーズに進めるための実践的なツールとして有効です。

9つの項目を起点にアイデアを具体化し、MVPを用いて市場との接点を見つけることで、事業の成功可能性を高められます。とはいえ、実際のMVP作成では「何を、どこまで作ればよいかわからない」という悩みがつきものです。そこで、MVP開発に必要な要件や進め方をまとめた「動画付き」資料をご用意しました。実務に役立つヒントが詰まっているため、ぜひご覧ください。

>>【資料&動画】新規事業開発の成功を左右する!MVP作りのポイントとは(無料)

【無料公開中】MVPを成功させるための具体的なポイントを分かりやすく資料と動画で解説いたしました。

【作成ガイド】「どのように市場ニーズを見極め、アイデアを形にし、事業として成立させるのか?」というプロセスを具体的にご紹介します。