人手不足や需要の多様化、業界再編の進行など、建設業界は大きな転換期を迎えています。こうしたなかで、既存の延長線では将来の成長が見込めず、新たな収益源の確保に向けて新規事業の立ち上げを検討する企業が増えてきています。

この記事では、現場課題を起点とした事業アイデアの発想法から、具体的な収益モデルの構築、外部パートナーの活用まで、実践的な視点で建設業における新規事業の立ち上げについて解説します。

目次

新規事業立ち上げが求められる建設業界の現状

建設業界では、人口減少や高齢化、職人の不足といった構造的課題が深刻化しています。一方で、再開発やインフラ更新といった需要が見込まれており、事業環境は大きく変化しつつある状況です。ここでは、業界が抱える課題や将来性、新規事業が求められる背景について解説します。

業界を取り巻く構造的課題と将来性

建設業界では、人手不足や職人の高齢化に加え、IT活用の遅れやアナログな業務フローが依然として課題となっています。法令対応の煩雑さや現場管理の負担も重く、既存体制のままでは限界が近づいています。

一方で、老朽インフラの更新需要が全国的に高まりつつあり、脱炭素建築の普及や防災対応施設の整備など、今後大規模な需要が見込まれる領域も多く存在している状況です。

既存事業だけでは成長が難しい背景とは

多くの建設会社では、元請け・下請け構造のなかで価格競争が激化し、利益率の確保が難しくなっています。受注に依存する体質では、景気や政策の影響を受けやすく、安定的な成長は望みにくい状況です。

さらに、資材価格の変動や人件費の上昇も収益を圧迫しており、既存事業の枠組みだけで成長を図るには限界となっている状況といえるでしょう。

建設業の現場ニーズを踏まえた新規事業アイデア

現場で日々起きている課題や非効率さに目を向けることは、新規事業を考える上で重要です。業務の手間やコストを削減する仕組み、ITを活用した業務支援、さらには現場の外側にある隠れた需要まで、ヒントは多く存在しています。

ここでは、建設業ならではのニーズを捉えた実践的な事業アイデアについて解説します。

施工現場の負担を軽減する省力化サービス

人手不足が深刻な施工現場では、作業の簡略化や負担軽減につながるサービスが強く求められています。たとえば、運搬や仕分け作業を自動化する小型ロボットの導入や、プレカット材・ユニット部材の活用による組立効率の向上といった内容です。

現場起点で考案されたこうしたサービスは、導入ハードルが低く再現性が高いため、スモールスタートの新規事業として展開しやすいのが特徴です。

建材や資材流通を効率化する仕組み

資材調達では「発注の手間が多い」「納期が読めない」といった声が多く、流通の非効率さが現場のストレスとなっています。こうした課題に対し、在庫情報と連動した発注アプリや建材を地域単位でマッチングするプラットフォームなどが注目されています。

中小の事業者でも使いやすい配送管理のサービス化は、実務に即した新規事業として展開しやすい分野です。

建設×ITで差別化できるデジタルソリューション

現場進捗や作業品質の「見える化」へのニーズは高く、ITツールを活用した現場支援サービスは新規事業の有力候補といえます。写真・図面・工程表を一元管理できるアプリや、音声入力による報告書自動作成ツールなど、現場目線でのUI設計がカギを握ります。小規模事業者でも扱えるようなITサービスを提供することで、競合との差別化を図ることも可能です。

周辺業務の新規事業

施工以外にも、請求書の発行・見積作成・現場報告といった煩雑な事務作業が現場を圧迫しています。こうした周辺業務に特化した業務代行やクラウド型のBPO支援は、業界の実情に即した新規事業領域です。

また、技能者向けのキャリア支援や福利厚生の外部提供といったサービスも、継続的な取引につながりやすく、事業の安定化につながります。

建設業向け|新規事業の立ち上げステップ

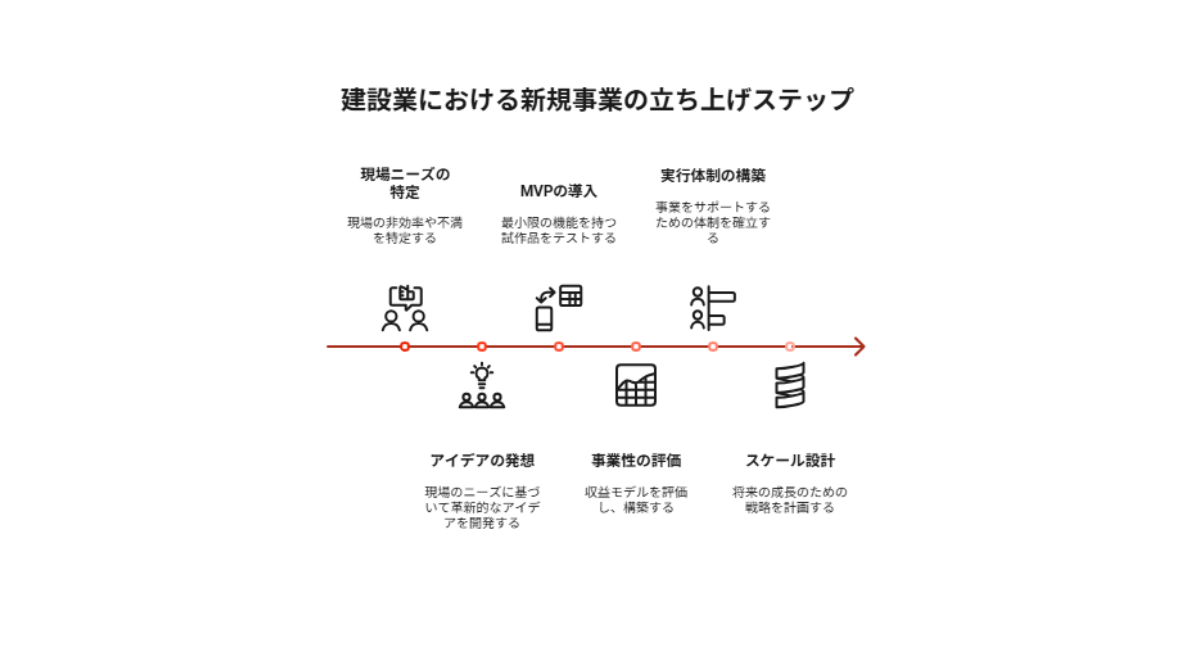

新規事業は思いつきだけで軌道に乗るものではなく、成功するには段階的な進め方が欠かせません。現場の声を正しく拾い、スモールスタートから事業性を検証し、体制を整えて展開することが重要です。ここでは、建設業における新規事業の立ち上げを4つのステップに分けて解説します。

ステップ1. 現場ニーズの抽出とアイデア発想

現場の業務や作業工程に潜む非効率や不満は、新規事業の重要な種になります。たとえば「書類が多い」「指示が伝わりにくい」といったちょっとした声は、仕組み改善の余地を示しています。現場日報の傾向やヒヤリハット情報もヒントになり得ます。

こうした一次情報をもとに、技術・人材・外部資源で解決可能なテーマへと具体化することが出発点となります。

ステップ2. MVPを試験的に導入する

MVP(Minimum Viable Product)とは、事業アイデアを最小限の機能で形にし、顧客反応を検証する試作品のことです。詳しくは「MVP作りのポイント」でも解説しています。

いきなり大がかりな仕組みを構築するのではなく、まずは一部機能だけを実装した簡易版(MVP)で試すことが重要です。たとえば、図面共有を紙からスマートフォンに切り替えるだけでも立派なテストになります。

現場で本当に使えるのか、どの工程で役立つかを確かめながら改善点を洗い出すことで、実用性のある事業案に育てていけます。

ステップ3. 事業性を評価し、収益モデルを組み立てる

仮説検証の結果が良好な場合は、実際に収益が出るかを見極める段階に進みます。価格に対する現場の受容性、提供コストとのバランス、継続率などを算出しながら、複数の収益モデルを比較します。必要に応じて「月額課金+初期費用サポート費用」といったハイブリッド型にするなど、導入ハードルと収益性の両立を目指す設計が求められます。

ステップ4. 実行体制の構築とスケール設計

事業を維持可能にするためには、現場運用と営業・管理を支える体制の構築が欠かせません。属人化を防ぐ業務フローやマニュアル整備に加えて、初期導入から定着支援までのサポート体制も検討します。将来的な拡大を見越して、外注の活用や地域展開のロードマップを描くことで、無理のないスケールが実現しやすくなります。

成功確度を高める外部リソースの活用法

新規事業は自社だけで完結させようとすると、コストやスピード、専門性の面で限界があります。そこで有効なのが、外部のリソースや支援制度を戦略的に活用することです。ここでは、補助金・IT企業・専門人材といった外部との連携方法について解説します。

補助金・助成金を活用して初期投資を抑える

新規事業の初期投資はリスクが大きく、特に建設業の現場サービスでは設備費や人件費が重くのしかかります。こうした負担を軽減する手段として、IT導入補助金や事業再構築補助金などの活用が有効です。申請には事業計画や交付要件の理解が必要ですが、適切に活用すれば資金的なハードルを大きく下げられます。

IT・スタートアップ企業と連携してスピードを上げる

自社単位でシステムやアプリを構築するには、多くの時間と費用がかかります。一方、Web制作会社やノーコード開発者と連携すれば、見積管理や受発注ツールなどを短期間で形にできます。業務の理解がある建設会社と、実装力を持つIT企業を組み合わせれば、スピーディかつ低コストな事業立ち上げも可能です。

専門家・外部人材の力を借りてリスクを減らす

新規事業には法務・会計・技術など多岐にわたる知見が求められます。社内にノウハウがない分野では、外部の専門家や副業人材の力を借りるのが現実的です。たとえば補助金申請サポートや、建設とITに強い人材のアサインなど、要所で適切に支援を受けることで、事業の失敗リスクを大幅に減らせます。

新規事業の立ち上げを加速させるマーケティング戦略

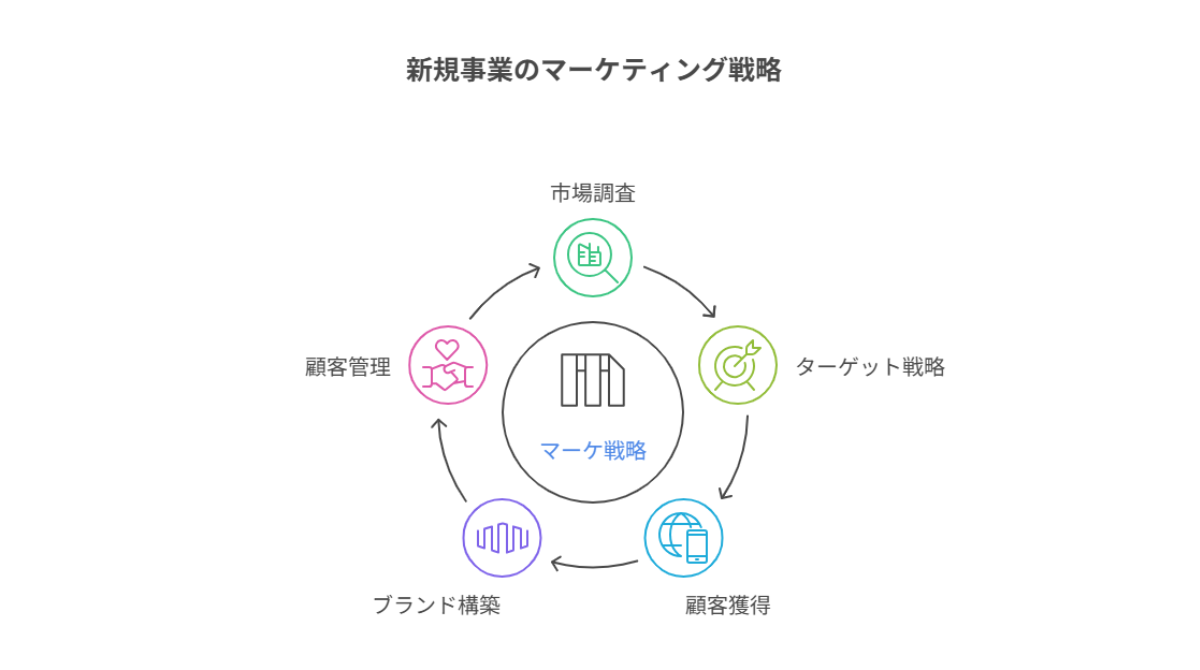

どれだけ優れたサービスや仕組みを作っても、それを必要とする人に届けられなければ事業は成長しません。新規事業では、市場の選定や見込み客の絞り込み、認知の広げ方がその後の成否を大きく左右します。ここでは、事業立ち上げ期に必要なマーケティング戦略を3つの視点から解説します。

市場調査とターゲット戦略で勝ち筋を見極める

新規事業では、誰に何を届けるかを見誤ると、どれほどよいアイデアでも成果にはつながりません。そこで重要なのが、事前の市場調査とターゲット設定です。ニーズの高い分野や競合の弱点を探ることで、参入余地を見出せます。住宅リフォーム、空き家対策、高齢者向け住宅など、特定の需要層に絞ることが大切です。

デジタル施策で効率的に顧客を獲得する

建設業の新規事業でも、顧客接点の第一歩はデジタルが主流になりつつあります。スマートフォン対応のWebサイトやSEO対策、SNSの活用によって見込み客との接点を作ることが不可欠です。さらに、エリア特化型の広告や施工事例の発信など、地域密着ならではの発信戦略も効果的です。費用対効果を重視した施策設計が重要になります。

ブランド構築と顧客管理で継続的な利益を生む仕組みをつくる

価格や機能では差が出しづらいなかで、顧客に選ばれ続けるためには「この会社なら安心」と思わせるブランドの確立が必要です。理念や対応品質、施工実績などを丁寧に伝えながら、CRMを活用してリピートや紹介につなげる仕組みも整えましょう。短期的な販促だけでなく、長期的な関係構築を見据えた設計が収益の安定に直結します。

まとめ

建設業における新規事業立ち上げでは、現場の課題を起点にしたアイデアの創出と、段階的な検証・構築プロセスが成功の鍵を握ります。補助金の活用や外部連携、デジタル施策などを組み合わせることで、限られたリソースでも着実に成果を目指せます。

ただし、新規事業は闇雲に動いても上手くいきません。特に立ち上げ初期のMVPづくりでは「何から着手すべきかわからない」「社内に知見がない」といった声も多くあります。

Sun Asteriskでは、最小構成で市場検証を行うための設計手順をテンプレート・動画付きで解説した資料をご用意しています。要件定義の進め方や必要な人材の役割も含めて実践的に紹介しているため、建設業の新規事業開発にもすぐに応用いただけます。ぜひご活用ください。

>>【資料・動画】新規事業開発の成功を左右する!MVP作りのポイントとは(無料)

【無料公開中】MVPを成功させるための具体的なポイントを分かりやすく資料と動画で解説いたしました。

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。