「ラボ型開発」は、外部パートナー上に自社専用の開発チームを編成し、長期的に改善・開発を続けるモデルです。案件ごとに都度発注する請負と違い、人員・スキルを継続確保しながら、仕様変更や優先度の変化に柔軟に対応できます。

本記事では、ラボ型の仕組み・向き不向き・進め方を解説し、請負・準委任との違いを比較表でわかりやすく整理します。導入時の注意点と成功のコツ(チェックリスト)もまとめました。

本記事では、ラボ型開発の仕組み・メリット/デメリット、請負/準委任との違い、導入手順と成功チェックリストまでを図と表でわかりやすく解説します。

目次

ラボ型開発とは?(ラボ型オフショア開発との関係)

ラボ型オフショア開発とは、どのような方法なのでしょうか。ここでは、ラボ型オフショア開発の概要を解説します。

「ラボ型」の意味と特徴

ラボ型とは、企業が自社専用の開発チームを外部リソースで構築し、長期的に開発を行うモデルです。外部リソースはオフショアに限らず、国内の場合もあります。

依頼に応じて専門チームが編成され、柔軟に人員やスキルを調整可能です。契約期間は半年〜1年が一般的ですが、数年単位に及ぶこともあります。一定期間、同じ開発者が同一プロジェクトに関わるため、業界知識や技術が蓄積され、高い専門性が育まれます。

このモデルは、依頼側にとってコスト効率や技術力確保の面で大きなメリットがあり、開発者側にとっても特定領域の知識習得やスキル向上が期待できます。

ラボ型オフショア開発のチーム体制

ラボ型オフショア開発では、編成されたチームにブリッジエンジニアが配置されます。ブリッジエンジニアの役割は、システム開発を依頼した側とエンジニアとの橋渡しです。日本と海外では言語や文化などさまざまな違いがあるため、ブリッジエンジニアがそれぞれの考えを汲み取ってやり取りをサポートします。

よって、ブリッジエンジニアには、語学力やコミュニケーション能力をはじめとする幅広いスキルが必要です。ブリッジエンジニアがチームを取りまとめ、エンジニアに作業の指示を出します。

オフショア開発の意味

オフショア開発とは、海外の企業に依頼してシステム開発を進める方法です。従来、オフショア開発の主な目的はコストの削減でした。しかし、近年は国内のエンジニアが不足しており、海外のリソースを活用するためにオフショア開発が注目されています。

参考:オフショア開発とは?注目される理由やメリット、依頼する際のポイントなど

オフショア開発のトレンド

オフショア開発は、もともと中国の企業へ依頼するパターンがほとんどでした。しかし、円安や人件費の高騰などを背景に、中国の企業へシステム開発を依頼するためのコストは増加しています。そのため、近年のオフショア開発の依頼先はベトナムの企業が中心です。

ベトナムではIT分野の人材育成が盛んであり、優秀なエンジニアが多くいます。よって、低コストで高いスキルをもつ人材の確保が可能です。

参考:オフショア開発白書から見る日本の動向や人気の委託先を解説

ラボ型開発のメリット

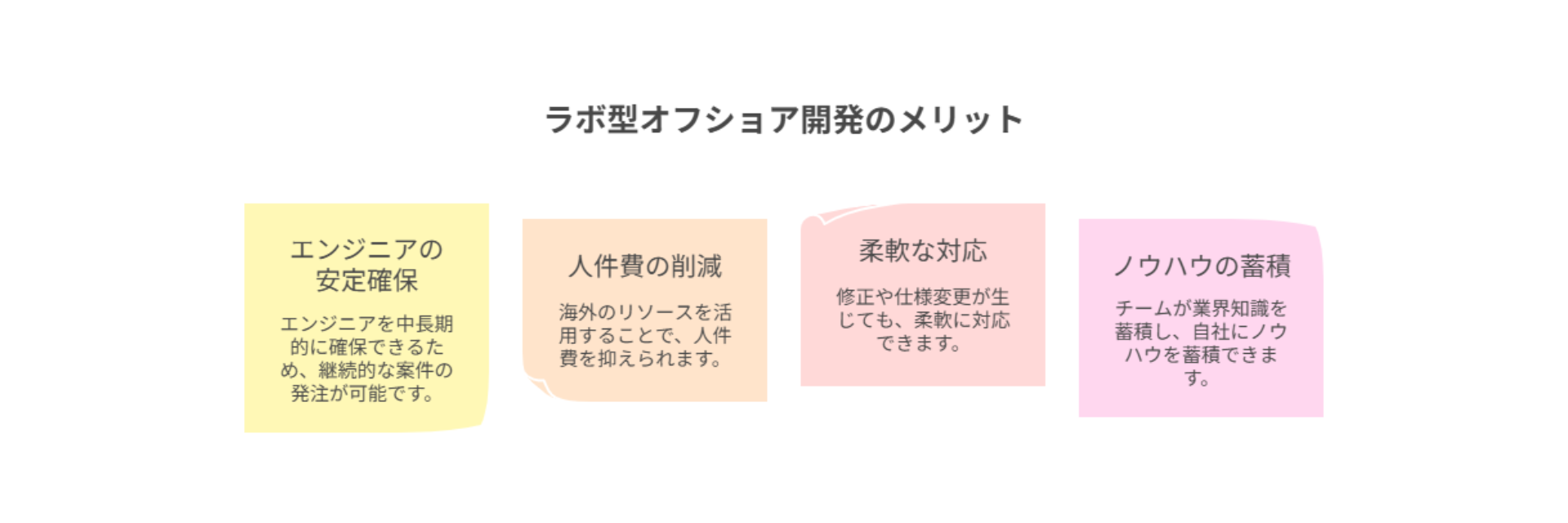

ラボ型オフショア開発には、さまざまなメリットがあります。ここでは、主なメリットを4つ解説します。

エンジニアを中長期的に確保できる

ラボ型オフショア開発は一定期間の契約となるため、期間中はエンジニアを確実に確保できます。契約期間内なら、継続的な案件の発注が可能です。案件ごとにチームを再編成する必要がなく、一度構築した情報共有の流れやチームワークなどをそのまま活用できます。

人件費を抑えやすい

海外のリソースを活用するオフショア開発では、日本国内でエンジニアを確保する場合に比べ、人件費を抑えられる可能性があります。オフショア開発の主な依頼先である東南アジア諸国は、比較的コストが安い傾向があるからです。また、一般的なシステム開発では修正や仕様変更の際に追加の費用が生じますが、ラボ型オフショア開発なら発生しない場合がほとんどです。

柔軟な対応が可能

ラボ型オフショア開発の契約期間内なら、修正や仕様変更が生じても見積もりの調整は必要ありません。余計な手間がかからず、臨機応変な対応が可能です。チームを柔軟に動かせるため、自社が希望するシステム開発を実現しやすくなっています。

案件によっては、依頼する時点で企画や要件定義が確定していない場合もあるでしょう。そのような案件でも、ラボ型オフショア開発なら途中でリソースを調整しながら対応してもらえます。

自社にノウハウを蓄積させやすい

ラボ型オフショア開発では、中長期で同じチームが携わることが最大のメリットと言えます。

これは、チームがその業界に特化した知識や技術を蓄積することで、依頼主(クライアント)のビジネス理解や業務プロセスの理解、ニーズの深い理解を行うことができるため、円滑なコミュニケーションに役立ちます。

外部の専門チームを持つことにより、システム開発そのものは外部への依頼となりますが、エンジニアと協働するため、専門的なノウハウに触れることで自社にシステム開発のノウハウを蓄積できる利点があります。システム開発のノウハウを自社に取り入れられると、全体的な作業効率アップにつなげられます。

ラボ型開発のデメリット

ラボ型オフショア開発には、デメリットといえる部分もあります。ラボ型オフショア開発のデメリットについて解説します。

費用対効果に注意が必要

ラボ型オフショア開発の場合、一定期間はチームの人的リソースを確保できます。費用は契約期間とエンジニアの数やエンジニアの持つスキルやレベルで決まるため固定費が発生すると言えます。発注する案件数にかかわらず費用は一定のため、何らかの理由で当初の予定より発注が少なくなったり、開発のボリュームが小さくなる場合は、リソースの稼働率が低くなり、想定していたほどの費用対効果を得られない恐れがあります。プロジェクトが一時的に少なくなると待機時間が発生し、その間のコストが無駄になってしまうこともあるため、案件数が安定しない状況では、コストパフォーマンスが低くなる可能性があるため注意しましょう。

マネジメントが求められる

ラボ型オフショア開発では、依頼した側がチームに指示を出し、必要な内容をレクチャーする必要があります。適切にマネジメントできないと、開発がうまく進まない恐れがあります。また、チームを機能させるにはチームビルディングも重要です。チームビルディングとは、メンバーのスキルや経験を発揮できる組織づくりのことで、マネジメント力の高さが求められます。

外部のリソースを有効的に活用するために、コミュニケーションのギャップ解消やリモートでのプロジェクト管理、チームの一体感の醸成などマネジメント観点の対策が非常に重要です。

入念に準備する必要がある

ラボ型オフショア開発を成功させるためには、単に開発リソースを確保するだけでは不十分です。

長期的な契約であり、適切に開発を進めるにはプロジェクトの初期段階からの入念な準備が必要です。この準備には、まずは必要なスキルを具体的に洗い出し、チームのメンバーを選定することの他、目標設定、コミュニケーション体制の構築、ルールの整備なども含まれます。依頼主(クライアント)とラボチームの間で情報共有を正確に行い、同じ方向を見続けることが重要です。自社の要望を着実に実現できるシステム開発会社の選定が重要です。

ラボ型開発が向いているケース/向いていないケース

向いているケース

- 既存サービスの継続的な機能改善・グロースがある

- ロードマップが変動し、優先度調整が頻繁に起きる

- 専門スキルをチームとして継続確保したい(例:フロント+サーバ+QA)

- アジャイル開発やABテストを継続運用したい

向いていないケース

- 要件・仕様・納期が固定の単発案件(請負の方が適切)

- 発注量が読めず、期間中の稼働が安定しない

- 社内にマネジメント体制が全くない(まずは小規模からの検証推奨)

ラボ型開発に向いている案件

ラボ型オフショア開発には、どのような案件が向いているのでしょうか。以下で具体的に解説します。

既存Webサービスの運用・改修

既存Webサービスの運用や改修には、ラボ型オフショア開発がおすすめです。Webサービスは安定的に運用する必要があり、機能の改善や仕様変更なども重要です。ラボ型オフショア開発なら、日本国内よりも安い人件費でエンジニアを継続的に確保できます。必要な人材を着実に確保できるため、膨大な作業にも丁寧に対応できるでしょう。

アジャイル型開発

アジャイル型開発とは、小規模単位でテストと改修を繰り返して開発を進める方式です。開発をスピーディに進めつつ、柔軟な仕様変更が可能な点がメリットです。ラボ型オフショア開発は、契約期間内の修正や仕様変更について新たな見積もりは必要ありません。アジャイル型開発で何度も改修が発生しても、スムーズに対応可能です。

ラボ型・請負・準委任の違い

以下の表は、ラボ型開発・請負・準委任の契約モデルを、仕様変更耐性や費用の見え方の観点で比較したものです。

図:契約モデルの比較(成果責任・期間柔軟性・仕様変更耐性)

| 請負契約 | 準委任契約 | ラボ型契約 | |

|---|---|---|---|

| 成果責任 | ✔ | ✖ | ✔ |

| 期間柔軟性 | ✖ | ✔ | ✔ |

| 仕様変更耐性 | ✖ | ▲ | ✔ |

※ ✔=適している ✖=不向き ▲=条件次第/一部対応可

| 項目 | ラボ型 | 請負 | 準委任 |

|---|---|---|---|

| 契約の考え方 | 期間×人員(チームを確保) | 成果物の完成を責任 | 一定時間の業務実施を責任 |

| 仕様変更への対応 | 柔軟(期間内で調整) | 原則不可(契約変更が必要) | 柔軟(時間追加で対応) |

| 進め方との相性 | 保守運用・継続改善/アジャイル | ウォーターフォールの固定仕様 | 専門作業の常駐・支援 |

| コストの見え方 | 固定費ベース(期間中は一定) | 見積/納品ベース | 実働時間ベース |

| 向くケース | 長期の改善・グロース、複数案件の同時推進 | 要件・納期が固い単発案件 | 限定スキルのスポット活用 |

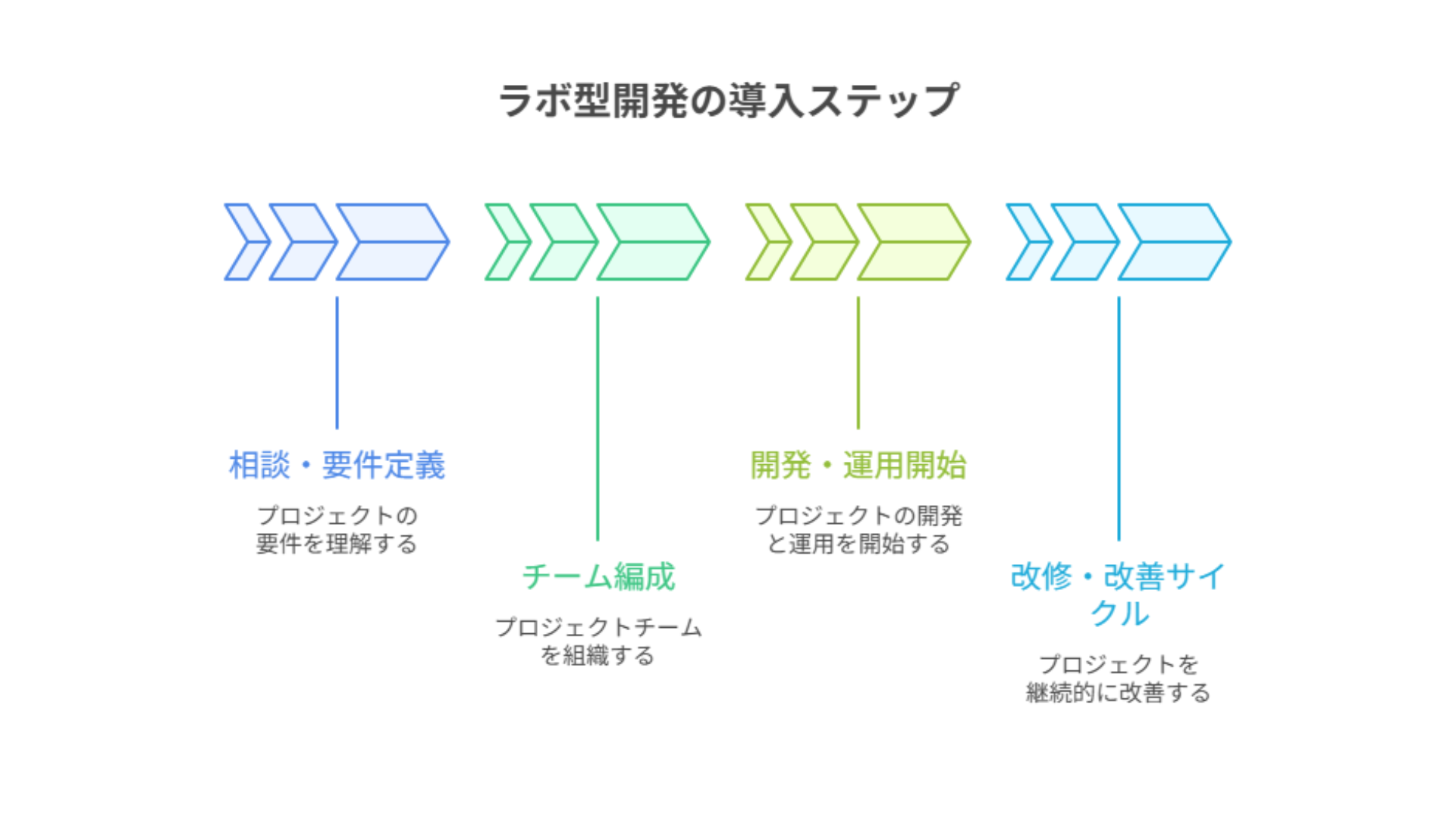

ラボ型開発の導入手順

- 目的と対象範囲を定義(目標KPI・期間・必要スキル)

- 体制と役割を設計(PO/PM、BE、FE、QA、BrSE など)

- ガバナンスを決定(コミュニケーション頻度・ツール・承認フロー)

- バックログを整備(四半期の優先順位・見積り粒度)

- スプリント運用を開始(レビューとレトロで継続改善)

- 成果の可視化と契約更新判断(KPI・コスト・ベロシティ)

関連:アジャイル開発の流れは?メリットや主な開発手法・失敗しやすいポイントなどを解説

ラボ型開発の依頼先の選び方(国内/オフショア共通)

ラボ型オフショア開発の依頼先は、どのような基準で選べばよいのでしょうか。ここでは、具体的な選び方を解説します。

1.実績を確認する

システム会社の過去の実績を確認しましょう。単に実績が多いだけでなく、自社が希望するシステムと似た案件を扱った経験があると、安心して開発を任せられます。実績を確認すれば、依頼に対してどのようなシステムが納品されるのか、予想しやすくなります。

2.コミュニケーション体制を確認する

オフショア開発を成功させるには、コミュニケーションが重要です。情報共有の経路や頻度を確認し、スムーズかつ着実にコミュニケーションがとれそうか見極めましょう。チームとの橋渡しを行うブリッジエンジニアの能力も確認し、問題なくやり取りできる人材かチェックしてください。

契約期間と費用の考え方

ラボ型は期間×人員でコストが決まります。期間中は人員を確保できる一方、稼働が薄いと費用対効果が下がります。次の視点で判断しましょう。

- 期間:四半期〜半期単位で検証→更新(学習効果を活かす)

- スコープ:バックログを常に過不足なく維持(優先度変化に追従)

- 稼働最適化:ベンチ時間を“品質改善・自動化・ナレッジ化”に充当

ラボ型オフショア開発の注意点

そもそもオフショア開発に慣れていない場合、ラボ型のメリットを活かしきれない可能性があります。ラボ型ではチームビルディングが重要であり、必要となるマネジメントスキルが比較的高めです。そのため、まずは請負型からオフショア開発にチャレンジしてみてもよいでしょう。請負型でオフショア開発の経験を積み、慣れてきたところでラボ型へと移行するとスムーズです。

ラボ型開発を成功させるチェックリスト

| 確認 | 項目 |

|---|---|

| □ | 目的KPI・対象範囲・優先順位が合意済み |

| □ | PO/PM・BrSE・各エンジニアの役割が明確 |

| □ | コミュニケーション頻度・チャンネル・承認フローが決定済み |

| □ | スプリント/レビュー/レトロの運用ルールがある |

| □ | バックログ整備と見積り基準(粒度)が共有されている |

| □ | KPI・コスト・品質の可視化ダッシュボードがある |

まとめ

ラボ型開発は、一定期間、同じ専属チームに継続的に開発を依頼できるモデルです。機能改善や仕様変更に柔軟に対応でき、長期的な運用やグロースに向いています。最大の成果を出すには、KPI合意・役割設計・コミュニケーション運用といったマネジメント設計が鍵になります。

株式会社Sun Asteriskでは、DXコンサルから設計・実装・QAまでを包括し、国内外いずれの体制でも専属チームを編成可能です。自社の開発体制強化や新規プロダクトの推進をご検討の際は、まずはお気軽にご相談ください。

ラボ型オフショア開発のパートナーをお探しなら。Sun*ベトナム開発チームの強みや実績をまとめた資料を無料でダウンロード。1,000名超の体制でPoCからグロースまで支援します

Sun Asteriskがこれまで手がけてきたプロジェクトを多数ご紹介しております。