複雑なシステム開発では、業務の流れや順序を図解化した業務フロー図の活用が効果的です。業務フロー図の書き方にはさまざまなルールがあるため、あらかじめ理解しておくとスムーズに解読できるでしょう。

複雑なシステム開発では、業務の流れや順序を図解化した業務フロー図の活用が効果的です。業務フロー図の書き方にはさまざまなルールがあるため、あらかじめ理解しておくとスムーズに解読できるでしょう。

本記事では、システム開発における業務フロー図の役割や作成するメリット、わかりやすい業務フローの書き方を解説します。業務フローの作成手順やおすすめの作図ツールも紹介するため、ぜひ最後までチェックしてください。

目次

システム開発における業務フローとは?

システム開発の業務フローは、業務全体の手順や流れを図解化したものです。業務フロー図によって誰が・何を・どのような条件で・どの順序で行うかを可視化することで、業務全体の要素や関係性を関係者間で共有でき、フローの改善点を発見しやすくなります。また、フロー図によって業務フローの認識を統一することで、開発工程でのトラブルや手戻りを防ぐ効果もあります。

業務フロー図を作成するメリット

システム開発で業務フロー図を作成することは、開発の効率化や品質維持においてさまざまなメリットがあります。

業務全体の内容が可視化され、開発効率が向上する

業務フロー図を用いることで、業務の流れや関係性を誰もが視覚的に把握できるようになります。作業者1人ひとりが業務フローを理解することで、スケジュール管理やタスク分担がしやすくなるうえ、無駄な工程や重複作業を効率化することにもつながります。

開発品質を保持できる

業務フロー図を活用すると業務手順が可視化されるため、各作業工程の属人化を防ぐことができます。フローが明確に定まることによって、担当者が入れ替わっても一定の品質を保った開発が可能となり、ミスの削減や再発防止にもつながります。また、作業項目を網羅することで、抜け漏れのない仕様書を作成しやすくなるでしょう。

コミュニケーションがスムーズになる

業務フロー図は、開発者・マネジメント層・クライアントなど、異なる立場の関係者間での共通理解を築く手段として非常に有効です。開発の流れを図式化した状態で各所に共有できるため、口頭での説明や文書よりも誤解を生みにくく、スムーズな意思疎通を図れるでしょう。業務フロー図は、開発プロジェクトに関わる全ての人の共通言語となります。

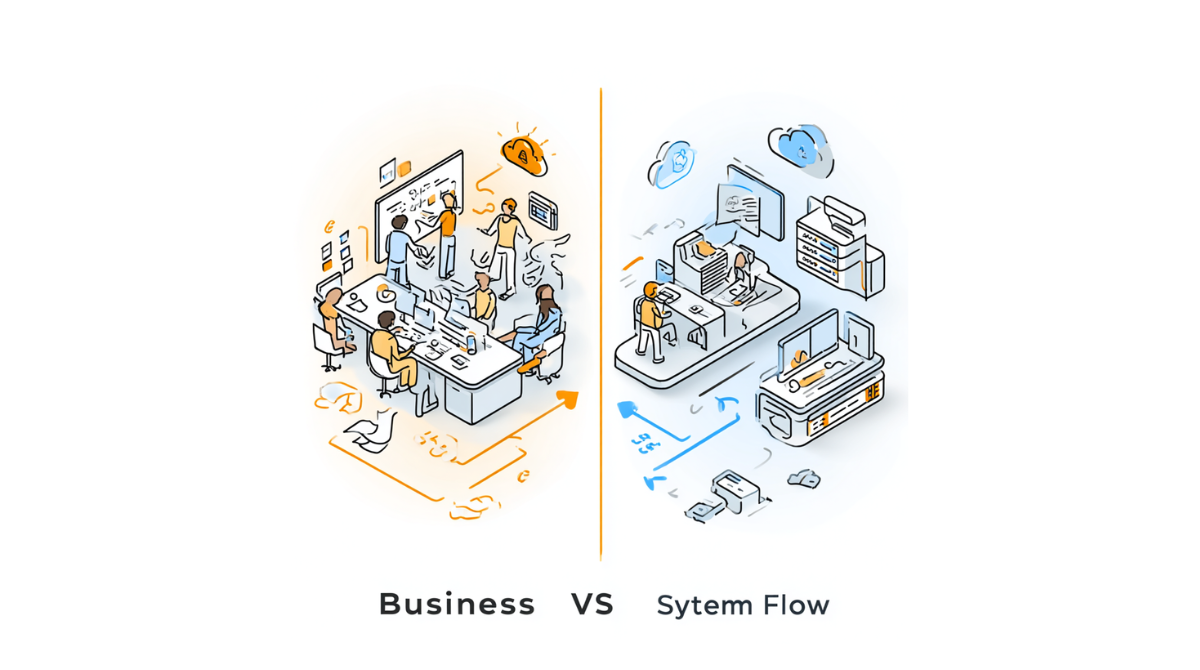

「業務フロー」と「システムフロー」の違い

業務フローと似た図に、「システムフロー」があります。業務フローは人間が行う業務の流れを表す図ですが、システムフローはシステムが行うシステム処理の流れを表しています。それぞれ使用する目的や視点が異なるため、適切に使い分ける必要があります。

業務の流れ全体を関係者間で共有したい場合は業務フロー図、システム処理の設計や仕様整理が目的であればシステムフロー図が適しています。プロジェクトの目的に応じて、使い分けるようにしましょう。

| 業務フロー | システムフロー | |

|---|---|---|

| 内容 | 業務の手順をフロー化したもの 業務内容・関係者・ルールなどを可視化 |

システム処理の流れをフロー化したもの プログラム構造・データ処理の順序などを可視化 |

| おもな目的 | 業務内容の可視化・改善点の把握 | システム処理・構造の設計 |

| おもな利用シーン | 要件定義 | システム設計・開発 |

業務フローの構成要素と図・記号

業務フロー図には、独自の構成要素と記号が用いられます。業務フローの作成や解読のために、これらの要素を覚えておく必要があります。

業務フローの構成要素

業務フローでおもに使用する要素は、「開始・終了」・「処理」・「判断」・「データ」の4種類です。それぞれの要素の持つ意味を覚えておきましょう。

| 要素名 | 要素の意味 |

|---|---|

| 開始・終了 | 業務プロセスの始まりと終わり |

| 処理 | 実際に行う作業・業務 |

| 判断 | 条件による分岐や意思決定 |

| データ | 業務で使用するデータ |

業務フロー図では、構成要素ごとの記号と、それぞれの構成要素をつなぐ記号が用いられます。これらの記号を使用することで、業務の手順やそれぞれの業務の関係性を視覚的に整理できます。

| 記号 | 記号の名前 | 記号の意味 |

|---|---|---|

| 〇 | 開始・終了 | 業務プロセスの始まりと終わり |

| □ | 処理 | 作業・業務 |

| ◇ | 判断 | 条件による分岐や意思決定 |

| ▽ | データ | 使用するデータ |

| ⧉ | 外部結合子 | ページ別・業務別フロー図に分割 |

| → | フロー | 処理の順序 |

上記のほか、「ドキュメント(使用する書類)」や「繰り返し処理(ループ)」などを記号として使用するケースもありますが、プロジェクトや企業によって異なるため、必要に応じて補足するようにしましょう。

業務フローの書き方・手順

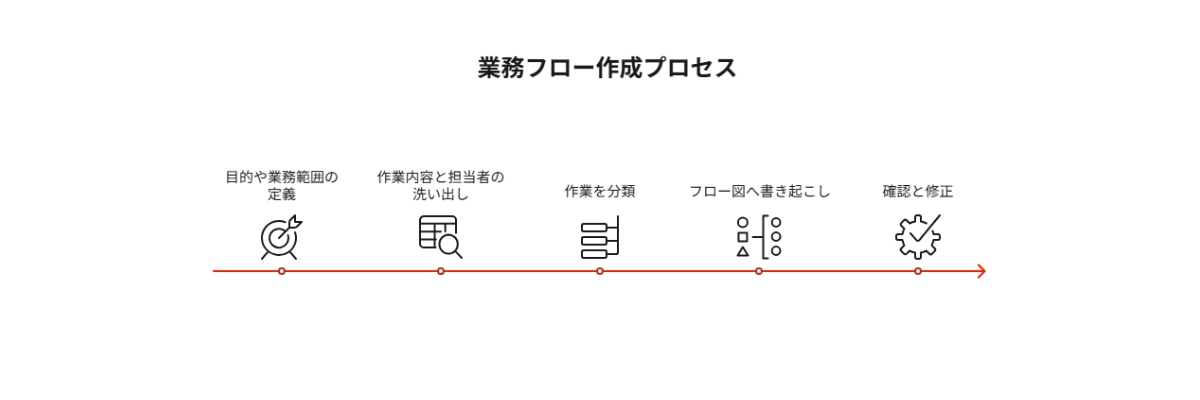

業務フローの作成は、いくつかの手順に分かれています。はじめに前提条件を定め、作業内容のリサーチを経て図に書き起こします。フローの全体像を書き終えたら、関係者のチェックや修正を行って完成です。

<業務フローの作成手順>

- 目的と対象範囲を定義する

- ヒアリング・資料確認で作業を洗い出す

- 作業を「処理/判断/開始・終了」に分類

- フロー図に書き起こす

- 関係者で確認・修正して完成

1.作成する目的や対象となる業務範囲を明確にする

「業務の見える化をしたい」「要件定義の資料として使いたい」など、業務フローを作成する目的を明確にします。また、対象とする業務の範囲(部門、工程、システムとの連携範囲など)も最初に定義しておくことで、後の作業がスムーズになります。

2.ヒアリング・リサーチを行い、作業内容と担当者を洗い出す

現場担当者へのヒアリングや既存資料の確認を通して、実際にどのような作業が行われているのかを調査します。作業の流れや関与する担当者、業務ルールなどを把握しておくことが重要です。

3.作業内容を分類する

洗い出した作業を「処理」「判断」「開始・終了」などの構成要素に分類します。この分類が業務フロー図の構成に直結するため、なるべく粒度をそろえて整理しましょう。

4.作業内容をフロー図に書き起こす

整理した作業や構成要素をもとに、業務フロー図として可視化します。開始・終了の位置、処理の順序、分岐条件などを明確に示し、誰が見ても業務の流れが理解できるように図式化しましょう。

5.確認・修正の上完成

作成したフロー図を関係者に確認してもらい、不備や漏れがないかチェックします。必要に応じて修正を加え、最終的に運用可能な業務フローとして完成させます。

わかりやすい業務フローを作成する方法

ここからは、誰もが読みやすい業務フロー図を作成するために押さえておくべきポイントを解説します。

| 確認 | ポイント |

|---|---|

| □ | 前提条件や記載ルールを明確にする |

| □ | プロセスの開始と終了は明確に |

| □ | 分岐条件・時系列を明確に |

| □ | 各要素の粒度はそろえる |

| □ | 1ページに収まるように作成する(ページをまたがない) |

| □ | ほかの資料と連携する前提でつくる |

前提条件や記載ルールを明確にする

業務フローを作成する際には、あらかじめ前提条件や記載ルールを明示しておくことが重要です。業務範囲・エンジニアの担当業務・開発環境などの基本の前提条件はもちろん、業務フロー図に使用する記号の意味も明示しましょう。全ての関係者が共通認識を持てるように、ルールを記載しておくと便利です。

開始・終了を明確にする

業務フロー図を作成する際は、プロセスの開始と終了の位置を明確に示しましょう。業務フロー図では開始・終了が全ての処理の基準となるため、大きく記載したり色付けしたりして視認性を高めると効果的です。

分岐条件・時系列を明確にする

業務フロー図では、条件による分岐や処理の順序などの時系列も記載されます。これらの要素を明確に示すことで、業務の流れや分岐の選択肢が把握しやすくなり、読み手の理解度が格段に向上するでしょう。特に複雑な分岐条件が設けられる場合は、できる限りわかりやすく記載することを意識してください。

要素の粒度をそろえる

業務フローを構成する際は、各要素の粒度をそろえて記載する必要があります。解像度の高い部分とざっくりとしか記載されていない部分が混在していると、業務全体の流れがわかりにくくなってしまいます。各要素の情報量を一定にし、全体として統一感のある業務フロー図に仕上げましょう。

1つのフロー図を1ページ内に収める

業務の内容によっては、情報量が多くなったりフローが煩雑になったりして、図自体のサイズが大きくなることが考えられます。しかし、フロー図が複数ページに跨いでしまうと読みにくくなるため、可能な限り1ページ内に収めるように調整しましょう。情報量が多い場合は、サブフローに分けてフロー図を作成するのも1つの方法です。

ほかの資料と連携できるようにする

業務フロー図は単体で使うだけでなく、設計書・業務マニュアル・要件定義書などのほかの資料と連携して活用するシーンも考えられます。複数の資料と横断して使用できるように、各資料との参照関係を明示しておきましょう。

業務フローを作成する際の注意点

正確な業務フロー図を作成するには、いくつかのポイントに注意が必要です。

作成する目的を明確に定める

業務フローを作成する際は、最初に「何のために作るのか」を明確にしておくことが大切です。目的が曖昧なままだと、業務の洗い出しが不完全になり、結果として使いにくい図になる可能性があります。目的に応じた視点や粒度で作成することで、わかりやすいフロー図になるでしょう。

事前のリサーチを徹底する

業務フローを正確に作成するためには、事前のリサーチが欠かせません。フローの抜け漏れや実作業とのギャップが発生しないよう、現場のヒアリングや資料確認などを通じて具体的な作業内容を把握しましょう。また、類似のフローの有無やボトルネックの有無も認識しておくことで、より精度の高いフローを作成できます。

関係者に協力を依頼する

業務フローの作成は1人で完結できる作業ではなく、関係者の協力が必要不可欠です。実際に業務を行っている担当者にヒアリングしたり、上長やマネージャーにフローの妥当性を確認してもらったりして、正確なフロー図を作成しましょう。また、関係者を巻き込むことで、完成後の運用や業務改善への理解も得やすくなるといえるでしょう。

業務フローの全てを網羅する

業務フローを作成する担当者は、全体の作業を網羅する意識が必要です。特定の部門や工程だけに焦点を当ててしまうと、ほかの部門や工程との関係性が不明瞭になり、後の工程で混乱が生じる可能性があります。フロー図を作成する際は、関連する外部の部門やシステム連携なども視野に入れ、業務の全体像をとらえることが重要です。業務全体を見渡せる構成にすることで、横断的な課題の発見にもつながります。

無料で業務フローを作れるおすすめツール

業務フロー図は、専用ツールを使うことで初心者でも簡単に作成できます。特に無料で利用可能なツールは導入ハードルが低く、業務フローの試験的な利用にも最適です。より多くの機能を用いて細かく作成したい場合は、有料のツールを使う方法もあります。

<業務フローを作れるおすすめツール>

- Lucidchart(無料プランあり):ブラウザ上で直感的に操作でき、テンプレートも豊富。図解に慣れていない人でも簡単に扱えます。チームでの同時編集機能もあるため、複数人で作業したい場合に最適です。

- draw.io(無料プランあり):インストール不要で使える無料ツール。GoogleドライブやOneDriveと連携できるため、クラウド上で作業している人におすすめです。

- GitMind(無料プランあり):業務フロー図だけでなく、マインドマップやロジックツリーなどの作成も可能。構想段階から整理したい人に向いています。

- Microsoft Visio(無料トライアルあり):Microsoft Officeユーザーにおすすめ。WordやExcelと親和性が高く、社内の業務設計や文書化と合わせて使いたい場合に便利です。

- Strap(有料):UIデザインやプロトタイピング機能を備えた本格ツール。フロー設計をそのまま要件定義や画面設計に活かしたい場合に適しています。

まとめ

システム開発では、業務内容の全体を可視化できる業務フロー図の活用が効果的です。特に、関係者数が多い大規模なプロジェクトでは、業務フロー図を用いることで共通認識を得やすくなります。

システム開発には業務フロー図だけではなく、WBSによるプロジェクトの管理も必要です。Sun AsteriskではWBSの基本から実践的な作成方法までを網羅した資料を提供しています。プロジェクトの計画精度と実効性の向上を目指せるため、効率的なシステム開発を推進したい人は、ぜひご利用ください。

>>作業漏れゼロ!プロジェクトを完全管理!WBS 基本と実践

よくある質問

Q システム開発において、業務フロー図とシステムフロー図はどのように使い分けるべきですか?

Q 業務フロー図を作り始める際、まず何から着手すればよいですか?

Q 業務フロー図を完成させるまでの基本的なステップを教えてください。

Q 作成した業務フロー図が見にくくなってしまう場合、どのような点を見直すべきですか?

Q 正確な業務フロー図を作るために、どのような体制で進めるのが望ましいですか?

Q 業務フロー図の作成ツールを利用する場合、費用はかかりますか?

WBS(Work Breakdown Structure)について、基本の解説と、作成方法を具体的にご紹介いたしました。

アジャイル開発で最低限抑えておきたいポイントをチェックリスト化いたしました。